Gliederung

A. Primärrechtliche Grundlagen: EUV und AEUV

B. Rechtsetzungskompetenzen der EU

II. Kompetenzausübungsschranken

C. Verhältnis zur mitgliedstaatlichen Rechtsordnung

I. Autonomie oder Abgeleitetheit des Unionsrechts?

II. Unmittelbare Anwendbarkeit im nationalen Recht

III. Anwendungsvorrang des Unionsrechts

A. Primärrechtliche Grundlagen: EUV und AEUV

Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 2009 bilden der „Vertrag über die Europäische Union“ (EUV) und der „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (AEUV) als völkerrechtliche Verträge zwischen den Mitgliedstaaten gleichrangig die primärrechtliche Grundlage der Union (Art. 1 UAbs. 3 EUV). Während im EUV grundlegende Bestimmungen zum Charakter der EU normiert sind, finden sich im AEUV Einzelheiten, etwa die Grundfreiheiten und Regelungen zu den Politikfeldern der Union. Daneben tritt mit demselben Rang (Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 EUV) die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh).

Zur Vertiefung: Nach dem Scheitern eines Europäischen Verfassungsvertrags, nachdem bei entsprechenden Volksentscheiden in den Niederlanden und in Frankreich keine Mehrheiten erzielt wurde, wurde der Regierungskonferenz durch mitgliedstaatliches Reformmandat aufgegeben, den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) zu restrukturieren. Zahlreiche Elemente des geplanten Verfassungsvertrags wurden in den neuen „Vertrag von Lissabon“, mit dem EUV und AEUV in Kraft gesetzt wurden, übernommen. Die Drei-Säulen-Struktur aus Europäischer Gemeinschaft (EG), Gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und Polizeilicher und justizieller Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS) wurde dabei aufgelöst und eine einheitliche Europäische Union als rechtsfähige Organisation geschaffen (Art. 47 EUV), die als Rechtsnachfolgerin an die Stelle der EG getreten ist (Art. 1 UAbs. 3 S. 3 EUV).

Eine Änderung der Verträge ist gemäß Art. 48 EUV möglich. Dafür ist – sei es zur Vertiefung der Integration, sei es zu einer Renationalisierung – grundsätzlich ein ordentliches Änderungsverfahren vorgesehen (Absätze 2 – 5). Für Änderungen betreffend die internen Politikbereiche der EU (Art. 26 – 197 AEUV), die häufiger notwendig und weniger bedeutsam sind, steht auch ein vereinfachtes Änderungsverfahren (Absatz 6) offen. In beiden Fällen ist die Ratifikation bzw. Zustimmung aller Mitgliedstaaten „im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften“ erforderlich.

B. Rechtsetzungskompetenzen der EU

Die EU ist nicht bloß eine durch das (Vertrags-)Recht geschaffene Organisation. Sie kann auf dieser vertraglichen Grundlage selbst Recht setzen. Da dieses Recht damit durch und auf Grundlage der vertraglichen Ermächtigung gesetzt wird, wird es als Sekundärrecht bezeichnet. Soweit in einer Klausur oder mündlichen Prüfung die Zuständigkeit der Union zum Erlass eines Sekundärrechtsakts, insbesondere einer Verordnung oder eine Richtlinie, zu prüfen ist, ist wie folgt vorzugehen:

I. Kompetenzbegründung

1. Ausgangspunkt: Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1. S. 1, Abs. 2 S. 1 EUV)

2. Zuständigkeit für Politikbereich (Art. 26 – 197 AEUV)

3. Zuordnung zu einer Zuständigkeitskategorie (Art. 2 – 6 AEUV)

II. Kompetenzausübung

1. Subsidiaritätsgrundsatz (Art. 5 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 EUV)

2. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 5 Abs. 1 S. 2, Abs. 4 EUV)

I. Kompetenzbegründung

1. Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung

Art. 5 Abs. 2 S. 1 EUV beschreibt den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung:

„Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten.“

Die Union darf folglich nur tätig werden, sofern und soweit ihr Kompetenzen von den Mitgliedstaaten übertragen wurden.1 Es besteht insofern ein Vertragsvorbehalt, wobei die Kompetenzgrundlage auch durch Auslegung – maßgeblich anhand von Sinn und Zweck der jeweiligen Vorschrift – ermittelt werden kann.

2. Zuständigkeit für Politikbereich

Maßgeblicher Schritt bei der Prüfung der formellen Gesetzgebungsvoraussetzungen ist die Bestimmung und Prüfung der einschlägigen Rechtsgrundlage, die eine Zuständigkeit der EU begründet. Dies gestaltet sich – aus deutscher Perspektive – insofern herausfordernd, als die mannigfaltigen Kompetenzgrundlagen bei den jeweiligen Politiken geregelt und daher im AEUV „verstreut“ sind. Ein einheitlicher Katalog, wie ihn das deutsche Grundgesetz in Art. 73 f. GG enthält, existiert im Unionsrecht nicht.

Von besonderer Bedeutung für die EU ist die Errichtung eines Binnenmarktes als Raum ohne Binnengrenzen und mit freiem Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr (Art. 3 Abs. 3 EUV, Art. 26 f. AEUV). Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Vorschriften in den Mitgliedstaaten aneinander angeglichen werden. Hierzu hat die Union in Art. 114 AEUV eine Rechtsangleichungskompetenz, die dazu dient, Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU durch Schaffung unionsrechtlicher Standards zu beseitigen. Voraussetzung für ihre Anwendung ist, dass Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen oder zu erwarten stehen, die geeignet sind, die Grundfreiheiten zu beeinträchtigen und sich auf diese Weise unmittelbar auf das Funktionieren des Binnenmarkts auszuwirken oder zu spürbaren Wettbewerbsverzerrungen zu führen.2 Weitere bedeutende Kompetenzgrundlagen – mit geringerer Examensrelevanz – bestehen etwa für die Verkehrspolitik (Art. 91 Abs. 1 AEUV), die Umweltpolitik (Art. 192 Abs. 1 AEUV) und die Gesundheitspolitik (Art. 168 Abs. 5 AEUV).

Zur Vertiefung: Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung erfährt eine gewisse Lockerung durch die „Flexibilitätsklausel“ des Art. 352 Abs. 1 S. 1 AEUV. Damit dürfen die Kompetenzvorschriften jedoch nicht umgangen werden.3

3. Zuständigkeitskategorien

Ist eine Zuständigkeit für den zu prüfenden Rechtsakt ausgemacht, so ist sie einer Zuständigkeitskategorie zuzuordnen. Die unionalen Gesetzgebungskompetenzen lassen sich insofern, der Typologie des Art. 2 AEUV folgend, in ausschließliche (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 AEUV), geteilte (Art. 2 Abs. 2 i.V.m. Art. 4 AEUV) sowie unterstützende/koordinierende/ergänzende (Art. 2 Abs. 5 i.V.m. Art. 6 AEUV) Kompetenzen einteilen.4 Art. 2 – 6 AEUV begründen dabei nicht selbst Kompetenzen, sondern dienen nur der Übersicht und der Zuordnung.

Bereiche, in denen die Union ausschließliche Zuständigkeiten hat, sind in Art. 3 AEUV aufgelistet. Hier darf grundsätzlich nur die EU tätig werden, es sei denn sie hat die Mitgliedstaaten zum Tätigwerden ermächtigt. Die meisten Politikbereiche der EU (insb. der Binnenmarkt) unterfallen gemäß Art. 4 AEUV der geteilten Zuständigkeit. Die Ausübung der Kompetenzen durch die EU entfaltet hierbei eine Sperrwirkung, sodass die Mitgliedstaaten nicht mehr tätig werden dürfen, sofern und soweit die EU von ihrer Kompetenz (umfassend) Gebrauch gemacht hat (Art. 2 Abs. 2 S. 2 und 3 AEUV). Erlassen die Mitgliedstaaten dennoch Regelungen, sind diese nicht erst wegen des spezifischen Anwendungsvorrangs des Unionsrechts, sondern schon wegen der vorgelagerten Kompetenzwidrigkeit unanwendbar.5

Art. 6 AEUV zählt sodann Unterstützungs-/Koordinierungs-/Ergänzungszuständigkeiten auf, bei dem die EU nur unterstützende Maßnahmen vorsehen darf. Die Kompetenz verbleibt aber im Wesentlichen bei den Mitgliedstaaten, insbesondere ist auch eine Harmonisierung durch die EU grundsätzlich ausgeschlossen.

Fallbeispiel

Die EU möchte im Rahmen ihrer Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit in den Mitgliedstaaten die Verwendung von bestimmten Einwegprodukten aus Plastik verbieten. Sie erlässt daher die Richtlinie 2019/904/EU über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt.

Eine Kompetenz für Maßnahmen zur Erreichung von Umweltschutzzielen (Art. 191 AEUV) ergibt sich aus Art. 192 Abs. 1 AEUV. Die Vermeidung von Plastik dient auch der Förderung des Umweltschutzes. Es handelt sich dabei gemäß Art. 4 Abs. 2 lit. e AEUV um eine geteilte Zuständigkeit.

II. Kompetenzausübungsschranken

Weiterführende Literaturhinweise

Bickenbach, Das Subsidiaritätsprinzip in Art. 5 EUV und seine Kontrolle, EuR 2013, 523 ff.

Trstenjak/Beysen, Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit in der Unionsrechtsordnung, EuR 2012, 265 ff.

Die Zuordnung zu einer Zuständigkeitskategorie ist notwendig, um sodann die Kompetenzausübungsschranken zu benennen: Die Kompetenzausübungsschranke der Subsidiarität (dazu 1.) findet nur für geteilte und Unterstützungszuständigkeiten, nicht aber für ausschließliche Zuständigkeiten Anwendung (vgl. Art. 5 Abs. 3 UAbs. 1 EUV). Dies ist in der Sache logisch zwingend: Wenn nur die EU tätig werden darf, lässt sich von vornherein nicht prüfen, dass sie nur nachrangig („subsidiär“) tätig werden darf. Die Kompetenzausübungsschranke der Verhältnismäßigkeit (dazu 2.) findet für alle Kompetenzen Anwendung.

1. Subsidiaritätsgrundsatz

Art. 5 Abs. 3 UAbs. 1 EUV normiert die Wahrung der Subsidiarität als eine zentrale Leitlinie unionaler Rechtsetzung. Erforderlich ist das kumulative Vorliegen eines Negativ- und eines Positivkriteriums. Mitgliedstaatliche Maßnahmen dürfen nicht ausreichen (Negativkriterium) und das gewünschte Ziel muss durch die Union besser erreicht werden können (Positivkriterium). Bei der Subsumtion ist beides mitunter nicht leicht auseinanderzuhalten.

Zur Vertiefung: Das Subsidiaritätsprinzip wird durch das Protokoll Nr. 2 zum Lissaboner Vertrag (vgl. Art. 5 Abs. 3 S. 2 und 3 EUV) konkretisiert, das allerdings weitgehend auf die Festlegung rein formeller Anwendungsbedingungen beschränkt ist.6 Zur Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips stehen den Mitgliedstaaten die Instrumente der Subsidiaritätsrüge (Art. 12 lit. b EUV i.V.m. Art. 6 Protokoll Nr. 2 zum Vertrag von Lissabon) und der Subsidiaritätsklage in Gestalt der Nichtigkeitsklage nach Art. 263 AEUV (Art. 8 Abs. 1 Protokoll Nr. 2 zum Vertrag von Lissabon) zur Verfügung.7 Der EuGH räumt den Unionsorganen jedoch einen weiten Beurteilungsspielraum ein und hat noch keinen Rechtsakt wegen eines Verstoßes gegen den Subsidiaritätsgrundsatz für unwirksam erklärt.

2. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als zweite Kompetenzausübungsschranke bestimmt, dass Maßnahmen der Union inhaltlich und formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinausgehen dürfen (Art. 5 Abs. 4 UAbs. 1 EUV). Der Unterschied zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wie er aus dem Grundrechtsbereich bekannt ist, besteht darin, dass die unionale Verhältnismäßigkeit nicht dem Schutz des/der einzelnen Bürger:in, sondern der Mitgliedstaaten vor kompetenziellen Übergriffen durch die Union dient. Bezugspunkt ist der Eingriff in die mitgliedstaatliche Souveränität. Zu prüfen ist also, ob Regelungsumfang und Regelungsdichte der unionalen Maßnahme vor dem Hintergrund des verfolgten Ziels mit dem verbleibenden Raum für nationale Entscheidungen hinreichend austariert sind. Materiell erfordert auch die kompetenzbezogene Verhältnismäßigkeit die Eignung und Erforderlichkeit der gewählten Regelung sowie ein angemessenes Verhältnis zu den verfolgten Zielen.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bezieht sich nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Form. Es ist also gesondert zu prüfen, ob die Wahl der Form (Verordnung, Richtlinie etc.) im Hinblick auf die Wahrung der mitgliedstaatlichen Autonomie verhältnismäßig war. Hieraus ergibt sich wohl eine Mittelhierarchie für Rechtsakte der EU; so ist für die mitgliedstaatliche Autonomie etwa eine Empfehlung grundsätzlich schonender als eine Richtlinie, eine Richtlinie grundsätzlich schonender als eine Verordnung.8 Dem Unionsgesetzgeber verbleibt jedoch ein Einschätzungsspielraum.

III. Gesetzgebungsverfahren

Weiterführende Literaturhinweise

Otto, Das Gesetzgebungsverfahren in der Europäischen Union, JA 2018, 447 ff.

Bauerschmidt, Grundsätze der europäischen Gesetzgebung, JuS 2022, 626 ff.

Schiffbauer/Schweyer, Die EU-Gesetzgebung im Trilog, JuS 2024, 1097 ff.

Um auf Basis der Kompetenzgrundlage Rechtsakte zu erlassen, findet grundsätzlich ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren Anwendung, dessen Ablauf Art. 294 AEUV detailliert normiert. Es kennzeichnet zunächst das Initiativmonopol der Kommission, das sich nicht nur aus Art. 294 Abs. 2 AEUV ergibt, sondern zudem in Art. 17 Abs. 2 S. 1 EUV Erwähnung findet:

„Soweit in den Verträgen nichts anderes festgelegt ist, darf ein Gesetzgebungsakt der Union nur auf Vorschlag der Kommission erlassen werden.“

Die Kommission hat durch das ihr eingeräumte Initiativrecht weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf das Gesetzgebungsverfahren. Damit wird sichergestellt, dass das Interesse der EU durch die Kommission als supranationales Organ stets Berücksichtigung findet. Ursprünglich sollte so im Gesetzgebungsprozess ein starkes Gegengewicht zum Rat der EU als intergouvernementalem Organ geschaffen werden. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments und der Rat der EU haben – obgleich dies politisch vielfach kritisiert wird – kein Initiativrecht. Sie haben lediglich die Möglichkeit, die Kommission zur Initiative aufzufordern (Art. 225, 241 AEUV). Legt die Kommission daraufhin keinen Vorschlag vor, so treffen sie besondere Begründungspflichten.

Der Ablauf des weiteren Gesetzgebungsverfahrens ist geprägt durch das gemeinsame Handeln von Parlament und Rat, vgl. Art. 289 Abs. 1 AEUV. Grundsätzlich bedarf es immer der Zustimmung beider Organe, damit ein Rechtsakt verabschiedet werden kann. Gegebenenfalls ist ein mehrfaches „Hin- und Herwandern“ vorgesehen, bis ein Vorschlag in beiden Organen Zustimmung findet. Im Parlament ist dafür – wie im Bundestag – eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich (Art. 231 AEUV). Im Rat bedarf es grundsätzlich der qualifizierten Mehrheit (Art. 16 Abs. 3 und 4 EUV): 55 % der Mitglieder, die 65 % der Gesamtbevölkerung repräsentieren, müssen zustimmen. Etwas anderes gilt, wenn der Rat Abänderungen am Entwurf der Kommission vornimmt, zu denen diese keine positive Stellungnahme abgibt. Dann bedarf es im Rat grundsätzlich der Einstimmigkeit (Art. 293 Abs. 1 AEUV) – dies stärkt die Verhandlungsposition der Kommission.

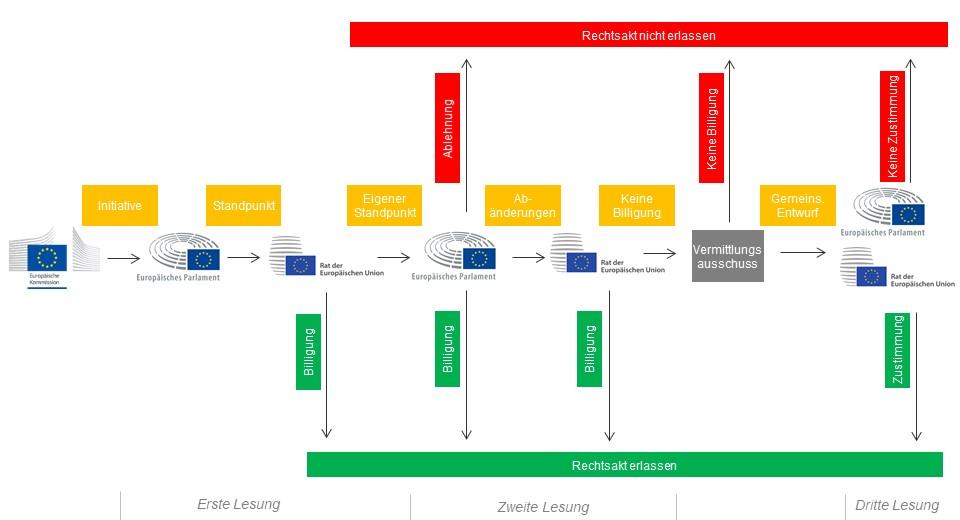

Zur Vertiefung: Eine detaillierte Kenntnis des Gesetzgebungsverfahrens ist für die erste juristische Prüfung nicht erforderlich, die Verfahrensschritte lassen sich zudem durch Lektüre des Art. 294 AEUV ermitteln und prüfen. In groben Zügen gilt: Zunächst erfolgt eine erste Lesung (Art. 294 Abs. 3 bis 6 AEUV). Das Europäische Parlament kann dabei den Vorschlag der Kommission billigen oder in einem Standpunkt Änderungen und Ergänzungen vornehmen. Billigt der Rat diesen Vorschlag, so ist der Rechtsakt erlassen. Ebenso kann der Rat wiederum einen eigenen Standpunkt mit eigenen Vorschlägen verabschieden. Dann folgt eine zweite Lesung – wiederum zunächst im Parlament, dann ggf. im Rat (Art. 294 Abs. 7 bis 9 AEUV). Kommt es auch hier nicht zu einer Zustimmung beider Organe, wird ein Vermittlungsausschuss einberufen (Art. 294 Abs. 10 bis 12 AEUV), der sich aus Vertreter:innen des Europäischen Parlaments und des Rates zusammensetzt. Sofern der Vermittlungsausschuss – innerhalb einer Sechswochenfrist9 – einen gemeinsamen Entwurf gebilligt hat, ist dieser in einer dritten Lesung vom Europäische Parlament mit einfacher, im Rat mit qualifizierter Mehrheit anzunehmen (Art. 294 Abs. 13 AEUV). Andernfalls ist der Rechtsakt endgültig gescheitert.

In der Praxis wird all dies freilich dadurch überspielt, dass regelmäßig Vertreter:innen der Kommission, des Europäischen Parlaments und des Rates sich in einem nicht öffentlichen informellen Trilog um eine Einigung bemühen. Dies stärkt die Effizienz, ein Großteil der Gesetzgebungsvorhaben kann in erster Lesung beschlossen werden.10 Allerdings weckt der informelle Trilog im Hinblick auf den Grundsatz der Offenheit (Art. 15 Abs. 1 und 2 AEUV), die demokratische Legitimation und angesichts der detaillierten Regelungen des Art. 294 AEUV primärrechtliche Bedenken.

Zur Vertiefung: In wenigen Fällen ist im AEUV die Durchführung eines „besonderen Gesetzgebungsverfahrens“ vorgesehen. Hierbei erfolgt die Annahme des Rechtsakts entweder durch das Parlament mit Beteiligung des Rates oder durch den Rat mit Beteiligung des Parlaments, Art. 289 Abs. 2 AEUV. Dabei unterscheidet man zwischen Anhörungs- und Zustimmungsverfahren. Im Anhörungsverfahren (z.B. Art. 21 Abs. 3 AEUV) muss der Rat eine – nicht bindende – Stellungnahme des EP einholen. Auch in Fällen, in denen eine Zustimmung des Rates (z.B. Art. 223 Abs. 2 AEUV) oder des EP (z.B. Art. 19 Abs. 1 AEUV) erforderlich ist, hat das betreffende Organ keinen Einfluss auf den Rechtsakt. Die Entscheidung ist insofern auf Zustimmung oder Ablehnung beschränkt.11

C. Das Verhältnis zur mitgliedstaatlichen Rechtsordnung

I. Autonomie oder Abgeleitetheit des Unionsrechts?

Das gesamte Unionsrecht (Verträge, Verordnungen, Richtlinien etc.) gilt in den Mitgliedstaaten unmittelbar, es ist also Bestandteil der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen. Diese unmittelbare Geltung ist im Ergebnis unstrittig (und in einer Klausur nicht weiter auszuführen), allein die Begründung erfolgt unterschiedlich.

1. Der „europäische“ Ansatz: Autonomie der Unionsrechtsordnung

Der EuGH geht in seiner Rechtsprechung davon aus, dass mit den Gründungsverträgen eine mit eigenen Hoheitsrechten ausgestattete Rechtsgemeinschaft geschaffen wurde, deren Recht aus sich heraus (autonom) gilt. Weiterer mitgliedstaatlicher Geltungsanordnungen bedürfe es nicht. So heißt es etwa in der prägenden Rechtssache van Gend & Loos:

„Aus alledem ist zu schließen, daß die Gemeinschaft eine neue Rechtsordnung des Völkerrechts darstellt, zu deren Gunsten die Staaten, wenn auch in begrenztem Rahmen, ihre Souveränitätsrechte eingeschränkt haben […]“12

Und weiter in der Rechtssachte Costa/E.N.E.L.:

„Zum Unterschied von gewöhnlichen internationalen Verträgen hat der EWG-Vertrag eine eigene Rechtsordnung geschaffen, die bei seinem Inkrafttreten in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten aufgenommen worden und von ihren Gerichten anzuwenden ist. Denn durch die Gründung einer Gemeinschaft für unbegrenzte Zeit, die mit eigenen Organen, mit der Rechts- und Geschäftsfähigkeit, mit internationaler Handlungsfähigkeit und insbesondere mit echten, aus der Beschränkung der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten oder der Übertragung von Hoheitsrechten der Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaft herrührenden Hoheitsrechten ausgestattet ist, haben die Mitgliedstaaten, wenn auch auf einem begrenzten Gebiet, ihre Souveränitätsrechte beschränkt und so einen Rechtskörper geschaffen, der für ihre Angehörigen und sie selbst verbindlich ist.“13

2. Der staatsrechtliche Ansatz: Art. 23 Abs. 1 GG als Grund und Grenze

Demgegenüber verfolgt das BVerfG einen völkerrechtlich geprägten Ansatz, der von einer Abgeleitetheit der Geltung des Unionsrechts ausgeht. Dieses erlange seine Wirksamkeit nur auf Grundlage eines innerstaatlichen Rechtsanwendungsbefehls, der gleichzeitig auch die Grenzen der Geltung bestimme. Paradigmatisch für diesen Ansatz steht das Lissabon-Urteil:

„Die ‚Verfassung Europas‘, das Völkervertrags- oder Primärrecht, bleibt eine abgeleitete Grundordnung. […] Nach Maßgabe der Integrationsermächtigung des Art. 23 Abs. 1 GG in Verbindung mit der Präambel, Art. 20, Art. 79 Abs. 3 und Art. 146 GG kann es für die europäische Unionsgewalt kein eigenständiges Legitimationssubjekt geben, das sich unabgeleitet von fremdem Willen und damit aus eigenem Recht gleichsam auf höherer Ebene verfassen könnte.“14

Das BVerfG argumentiert, dass die Geltung letztlich nur durch die Übertragung von Hoheitsrechten der Mitgliedstaaten ermöglicht wird. Die Möglichkeit für eine solche „Brücke“ schafft im deutschen Verfassungsrecht Art. 23 Abs. 1 GG, der Voraussetzungen für die deutsche Mitwirkung enthält. Durch die deutsche Zustimmung zu den europäischen Verträgen wurde dann dem Unionsrecht entsprechende Geltung eingeräumt.

II. Unmittelbare Anwendbarkeit im nationalen Recht

Über die unmittelbare Geltung hinaus reicht die unmittelbare Anwendbarkeit bzw. unmittelbare Wirkung15 des Unionsrechts. Unmittelbare Anwendbarkeit bedeutet, dass Gerichte und Behörden zur direkten Berücksichtigung und Anwendung einer Norm im Rahmen ihrer Rechtsbindung verpflichtet sind. Die unmittelbare Anwendbarkeit überstaatlicher Normen ist im Völkerrecht untypisch, zumindest kann grundsätzlich jeder Staat über die unmittelbare Anwendbarkeit völkerrechtlicher Bestimmungen in seiner Rechtsordnung frei entscheiden. Das Unionsrecht geht darüber hinaus. In der grundlegenden Entscheidung in der Rechtssache van Gend & Loos hat der EuGH die Frage beantwortet, inwiefern das Verbot von Zöllen (jetzt: Art. 30 AEUV) in allen Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar ist, sodass sich auch Einzelne vor mitgliedstaatlichen Gerichten und Behörden auf sie berufen können:

„Das Ziel des EWG-Vertrages ist die Schaffung eines gemeinsamen Marktes, dessen Funktionieren die der Gemeinschaft angehörigen Einzelnen unmittelbar betrifft; damit ist zugleich gesagt, daß dieser Vertrag mehr ist als ein Abkommen, das nur wechselseitige Verpflichtungen zwischen den vertragsschließenden Staaten begründet.“16

Mit dieser Argumentation wird dem Unionsrecht das Potenzial zugeschrieben, auch im deutschen Rechtsraum unmittelbar anwendbar zu sein. Das Unionsrecht folgt insoweit einer eigenen Entwicklungslogik außerhalb des Völkerrechts (supranationales Recht). Dies trägt entscheidend dazu bei, die einheitliche und effektive Wirkung des Unionsrechts in den Mitgliedstaaten zu sichern. Die unmittelbare Anwendbarkeit besteht allerdings nicht generell. Die betreffende Norm muss (1) hinreichend genau, mithin unzweideutig und ohne weitere Konkretisierung anwendbar, und (2) inhaltlich unbedingt, darf also nicht von weiteren Maßnahmen der Union oder eines Mitgliedstaates abhängig sein. Dies ist jeweils gesondert zu prüfen.

Fallbeispiel17

Transportunternehmer V führt Waren aus Deutschland in die Niederlande ein. Bei der Einfuhr wird auf diese Waren ein Zoll von 8% erhoben. V macht geltend, die Erhebung verstoße gegen Art. 30 AEUV.

Eine Berufung auf Art. 30 AEUV setzt voraus, dass dies Norm durch eine mitgliedstaatliche Stelle unmittelbar anwendbar ist. Dies ist grundsätzlich möglich. Denn das Unionsrecht hat einen andersartigen Charakter als sonstige völkerrechtliche Verträge. Schon die Präambel des EUV richtet sich auch an die Völker, nicht allein an die Staaten. Zudem sind die Organe der EU mit Hoheitsrechten ausgestattet, die den Einzelnen unmittelbar betreffen. Und auch die Existenz des Vorabentscheidungsverfahrens belegt, dass sich Unionsbürger auf Unionsrecht berufen können. Da also auch die Einzelnen Rechtssubjekte des Unionsrechts sind, können sie grundsätzlich Rechte unmittelbar aus dem Unionsrecht herleiten. Eine unmittelbare Anwendbarkeit setzt allerdings voraus, dass die Norm hinreichend genau und inhaltlich unbedingt ist. Dies ist für das Verbot des Art. 30 AEUV zu bejahen: Es ist eindeutig formuliert und nicht von weiteren Konkretisierungen abhängig. Es ist von mitgliedstaatlichen Behörden zu beachten.

III. Anwendungsvorrang des Unionsrechts

1. Voraussetzungen

Weitere Ausprägung des supranationalen Charakters der Union und ihrer Rechtsordnung ist der Vorrang des Unionsrechts. Nur dieser sichert eine einheitliche Rechtslage in den Mitgliedstaaten.

Fallbeispiel18

H führt Rindfleisch aus Frankreich nach Italien ein. Nach italienischen Bestimmungen wird das Fleisch an der Grenze im Hinblick auf Gesundheitsgefahren untersucht, hierfür werden Gebühren erhoben. H hält dies für unionsrechtswidrig und klagt gegen das Vorgehen. Die beklagte Behörde wendet ein, dass sich die Unionsrechtswidrigkeit allenfalls aus einer Verordnung ergeben könne, die aber von den später erlassenen innerstaatlichen Bestimmungen verdrängt werde (lex posterior). Die größtmögliche Effektivität des Unionsrechts ist indes nur zu gewährleisten, wenn der lex posterior-Grundsatz in dieser Hinsicht nicht gilt.

Der Vorrang des Unionsrechts greift nur bei einer Normenkollision, also wenn eine nationale (abstrakt-generelle) Norm und eine Unionsrechtsnorm miteinander unvereinbare Rechtsfolgen vorsehen („Verletzungsprüfung“). Um diese möglichst zu vermeiden ist vorab stets zu überlegen, ob das nationale Recht nicht unionsrechtskonform ausgelegt und angewandt werden kann: Gerichte und Verwaltungsträger haben von mehreren möglichen Auslegungsmethoden stets diejenige zu wählen, die mit dem Unionsrecht – dies gilt unabhängig davon, ob dieses unmittelbar anwendbar ist oder nicht – vereinbar ist. Nur wenn eine unionsrechtskonforme Auslegung nicht möglich ist, geht die gültige und unmittelbar anwendbare Unionsnorm jeder nationalen (abstrakt-generellen) Regelung vor, auch jenen des Verfassungsrechts19.

Die Voraussetzungen eines Vorrangs, die in einer Klausur zu prüfen sind, sind also:

1. Gültigkeit der Unionsrechtsnorm

2. Unmittelbare Anwendbarkeit der Unionsrechtsnorm

3. Kollision der Unionsrechtsnorm mit der nationalen Norm, insb. keine Möglichkeit zu einer unionsrechtskonformen Auslegung

2. Begründung

Während dieser Vorrang im Grundsatz anerkannt ist, besteht Uneinigkeit über dessen Begründung. Das BVerfG begründet den Vorrang wiederum mit der nationalen Geltungsanordnung (s.o.): In der Übertragung von Hoheitsrechten durch ein Zustimmungsgesetz auf Grundlage des Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG habe die Bundesrepublik Deutschland der EU zugleich (implizit) die Kompetenz übertragen, sich selbst einen Vorrang einzuräumen.20

Der EuGH begründet den Vorrang hingegen autonom unionsrechtlich und stellt mittlerweile auf drei Erwägungen ab:21 Erstens ist die EU eine Rechtsunion mit einer eigenen Rechtsordnung, deren Wesenskern und deren Effektivität maßgeblich darin begründet liegt, dass sie einheitliches Recht für alle Mitgliedstaaten schafft. Zweitens haben die Mitgliedstaaten den Vertrag von Lissabon in dem Bewusstsein abgeschlossen, dass das Unionsrecht (weiterhin) Vorrang haben wird. Dagegen sind keine Einwände verzeichnet. Die Mitgliedstaaten haben gerade den Verträgen eine – rechtlich nicht bindende – „Erklärung zum Vorrang“22 beigefügt, die den Vorrang unterstreicht. Drittens kann, so der EuGH, nur über einen Vorrang die Gleichheit der Mitgliedstaaten (Art. 4 Abs. 2 EUV) garantiert werden.

3. Anwendungs-, nicht Geltungsvorrang

Zu beachten ist, dass es sich nicht um einen Geltungsvorrang, sondern um einen bloßen Anwendungsvorrang handelt. Mitgliedstaatliches Recht ist im Kollisionsfall nicht unwirksam oder nichtig, sondern ist lediglich unangewendet zu lassen oder modifiziert anzuwenden. In Fällen, in denen keine Kollision besteht, weil sie etwa vom Anwendungsbereich des Unionsrechts nicht erfasst werden, bleibt das nationale Recht anwendbar. Nach der h.M. erfolgt dies zur Schonung mitgliedstaatlicher Souveränität23, zudem muss berücksichtigt werden, dass der Konflikt durch eine spätere Änderung des Unionsrechts wieder aufgehoben werden kann24. Nach überzeugender Auffassung folgt die Beschränkung auf einen Anwendungsvorrang freilich bereits aus der mangelnden Kompetenz der Unionsgerichte, über die Geltung mitgliedstaatlicher Normen zu befinden.25

Inhaltlich bezieht sich der Vorrang auf jegliche Rechtsquellen des Unionsrechts. Im nationalen Recht wirkt der Vorrang gegenüber jeglichen abstrakt-generellen Normen, auch solchen von Verfassungsrang. Er ist sowohl vom Gesetzgeber, als auch von nationalen Gerichten und Verwaltungsbehörden zu beachten. Der GHEU geht sogar noch einen Schritt weiter: Zur effektiven Durchsetzung des Anwendungsvorrangs stellt er sich jeglichen Vorlagepflichten, wie sie im deutschen Recht etwa in Art. 100 GG vorgesehen sind, entgegen. Stattdessen haben alle mitgliedstaatlichen Behörden und alle mitgliedstaatlichen Gerichte nationale Normen, die mit unmittelbar anwendbarem Unionsrecht unvereinbar sind, selbst und ohne weiteres Verfahren außer Anwendung zu lassen (Nichtanwendungskompetenz und -verpflichtung).26 Dies entbindet freilich den Regelungsgeber nicht von seiner Anpassungspflicht zur Beseitigung von Kollisionen.

Fallbeispiel

Im Beispiel oben (unter 1.) stellte der EuGH ferner fest, dass der zuständige nationale Richter verpflichtet ist, das Unionsrecht uneingeschränkt anzuwenden und jede entgegenstehende innerstaatliche Norm unangewendet zu lassen. Es wäre mit dem Unionsrecht unvereinbar, wenn nicht schon das angerufene Gericht alles Erforderliche tun könne, um Hindernisse für die Wirksamkeit des Unionsrechts zu beseitigen. Daher widerspreche es auch dem Unionsrecht, wenn die Entscheidung über die anzuwendende Norm einem anderen Organ überlassen werde. Daraus folgt, dass bei angenommener Verfassungswidrigkeit eines Parlamentsgesetzes eine konkrete Normenkontrolle zum BVerfG angestrengt werden muss (Art. 100 Abs. 1 GG), während bei angenommener Unionsrechtswidrigkeit eines Parlamentsgesetzes eine solche Vorlage gerade nicht angezeigt ist.

D. Inkurs: Identitäts- und Ultra-Vires-Kontrolle

Weiterführende Literaturhinweise

Ausführlich, auch zur Entwicklung, Calliess, Staatsrecht III, 4. Aufl. 2022, § 8 Rn. 78 ff.

Das BVerfG hat zwei Instrumente entwickelt, um die Vereinbarkeit von Unionsrechtsakten mit den Grenzen des nationalen Rechtsanwendungsbefehls in Art. 23 Abs. 1 GG zu kontrollieren, die Identitäts- und die ultra-vires-Kontrolle.27 Diese sind vermehrt Gegenstand öffentlich-rechtlicher Prüfungen.

I. Identitätskontrolle

Die in Art. 79 Abs. 3 GG genannten Grundsätze – insbesondere die Unantastbarkeit der Menschenwürde und das Demokratieprinzip – sind auch für den Verfassungsgesetzgeber unverfügbar („Ewigkeitsklausel“). Dieser Schutz einer Verfassungsidentität darf nicht dadurch umgangen werden, dass der Bundesgesetzgeber der EU Hoheitsrechte einräumt, aufgrund derer diese Maßnahmen erlassen dürfte, die schon für den Verfassungsgesetzgeber ausgeschlossen werden sollten. Dieser Gedanke kommt auch in der Struktursicherungsklausel des Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG zum Ausdruck. Das BVerfG, das sich selbst aus dem Gedanken der Europarechtsfreundlichkeit und des in Art. 100 Abs. 1 GG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedankens ein Kontrollmonopol zuordnet,28 prüft somit anhand der Identitätskontrolle, ob Maßnahmen der EU außerhalb dessen liegen, was angesichts der Grenzen der Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG überhaupt an die EU übertragen werden durfte. Die Abgrenzung zur „Ultra-vires-Kontrolle“ (s.u.) ist dabei nicht immer trennscharf.29 Bei festgestellter Unvereinbarkeit wird eine Kompetenzübertragung für verfassungswidrig oder eine konkrete Maßnahme für unanwendbar erklärt.30 Dies widerspricht nach Auffassung des BVerfG auch nicht dem Anwendungsvorrang des Unionsrechts oder dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit. Denn die Geltung des Unionsrechts hänge von der vertraglichen Übertragung von Befugnissen und mitgliedstaatlicher Ermächtigung ab, es gelte das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung.31 Zudem sei die Identitätskontrolle in Art. 4 Abs. 2 S. 1 EUV, der die Union zur Achtung der nationalen Identität der Mitgliedstaaten verpflichtet, angelegt. Sie entspreche den besonderen Gegebenheiten der EU, die ihre Grundlage in völkerrechtlichen Übereinkünften der Mitgliedstaaten (als „Herren der Verträge“) findet.32

Fallbeispiel

Mittels Organstreitverfahren wendet sich „Die PARTEI“ gegen die Zustimmung des Bundestages zum sog. Direktwahlakt 2018. In Art. 3 Abs. 2 Direktwahlakt 2018 ist vorgesehen, dass die (größeren) Mitgliedstaaten, in denen die Wahl der Abgeordneten zum Europäischen Parlament im Wege der Listenwahl stattfindet, eine Sperrklausel in Höhe von mindestens zwei Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen festlegen. Demnach ist der deutsche Gesetzgeber verpflichtet, vor der nächsten Europawahl eine solche Mindestsperrklausel einzuführen. Die PARTEI sieht darin einen Verstoß gegen das Demokratieprinzip.

Infolge des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts ist Maßstab für die Entscheidung nicht das gesamte Grundgesetz, vielmehr ist nur fraglich, ob die Anforderungen der Identitäts- und Ultra-vires-Kontrolle gewahrt sind. Hier kommt ein Verstoß gegen Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m. dem Demokratieprinzip des Art. 20 Abs.1 GG in Betracht. Das BVerfG entschied, dass eine Zwei-Prozent-Sperrklausel für die Europawahl nicht der deutschen Verfassungsidentität widerspreche. Art. 79 Abs. 3 GG sei eng auszulegen sei und habe nur den Sinn zu verhindern, dass die geltende Verfassungsordnung in ihrer Substanz beseitigt wird.33 Nach diesen Maßstäben verstoße eine Zwei-Prozent-Sperrklausel nicht gegen den Kerngehalt des Demokratieprinzip aus Art. 20 Abs. 1 GG, zumal primärrechtliche Gewährleistungen das Demokratieprinzip auf Unionsebene sichern (Gleichheitsrechte etwa aus Art. 9 S. 1 und Art. 14 Abs. 3 EUV, Art. 39 Abs. 2 GRCh; Stellung der politischen Parteien).

Im Hinblick auf die prozessuale Geltendmachung ist zum einen die Verfahrensart, zum anderen die gerügte Verletzung in den Blick zu nehmen. Im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde ergibt sich die Beschwerdebefugnis weitgehend unproblematisch aus (Art. 79 Abs. 3 i.V.m.) Art. 1 Abs. 1 GG, soweit eine Verletzung der Menschenwürde als Bestandteil deutscher Verfassungsidentität gerügt wird.34 Aber auch eine Verletzung des Demokratieprinzips aus (Art. 79 Abs. 3 i.V.m.) Art. 20 Abs. 1 und 2 GG kann im Wege der Verfassungsbeschwerde geltend gemacht werden. Bürgerinnen und Bürger können sich insoweit auf Art. 38 Abs. 1 GG als subjektives Recht und „Recht auf demokratische Selbstbestimmung“ stützen.35

II. Ultra-vires-Kontrolle

Unter dem Stichwort „ausbrechender Rechtsakt“ wurde die Ultra-vires-Kontrolle schon frühzeitig in der Rechtsprechung des BVerfG angedeutet.36 Im Lissabon-Urteil hat das BVerfG das Instrument als Kontrollvorbehalt zur Kontrolle der Kompetenzausübung durch die Union fortentwickelt:

„[…] prüft das Bundesverfassungsgericht, ob Rechtsakte der europäischen Organe und Einrichtungen sich unter Wahrung des gemeinschafts- und unionsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips (Art. 5 Abs. 2 EGV; Art. 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 EUV-Lissabon) in den Grenzen der ihnen im Wege der begrenzten Einzelermächtigung eingeräumten Hoheitsrechte halten.“37

Das BVerfG prüft mithin, ob die Union die Grenzen der ihr übertragenen Kompetenzen gewahrt hat. Überschreiten Rechtsakte diese Grenzen, so erklärt das BVerfG – das sich auch insoweit selbst ein Kontrollmonopol zuordnet – sie für unanwendbar. Dabei hebt das BVerfG den Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit hervor, der verfassungsrechtlich in der Präambel und Art. 23 Abs. 1 GG seine Grundlage findet.38 Auf dieser Grundlage ist die Ultra-vires-Kontrolle „zurückhaltend“ anzuwenden. Vor der Annahme eines Ultra-vires-Akts ist im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens (Art. 267 AEUV) dem EuGH Gelegenheit zur Befassung zu geben,39 das BVerfG legt dann die Auslegung des EuGH zugrunde. Zudem muss ein Verstoß „hinreichend qualifiziert“ sein. Dafür muss die Kompetenzüberschreitung

(1) offensichtlich sein (Evidenz des Fehlverhaltens), das heißt sich unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt begründen lassen (objektiv willkürlich),

(2) und im Kompetenzgefüge zwischen der EU und den Mitgliedstaaten von struktureller Bedeutung sein, das heißt eigentlich eine Vertragsänderung erfordern.40

Zur Vertiefung: Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe entschied das BVerfG in seinem PSPP-Urteil, dass die Auslegung der Kompetenzabgrenzung zwischen EU und Mitgliedstaaten durch den EuGH „schlechterdings nicht mehr vertretbar“41 sei. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung habe der EuGH die wirtschaftspolitischen Auswirkungen des sog. PSPP-Programms nicht hinreichend berücksichtigt. Da die Verhältnismäßigkeitsabwägung aber gerade dem Schutz der mitgliedstaatlichen Kompetenzzuweisung dienen soll, indem sie eine extensive Anwendung der Einzelermächtigung korrigiert, ließe der EuGH den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung faktisch leerlaufen.42 Das Ankaufprogramm der EZB sei in der Folge nicht von der währungspolitischen Kompetenz des Art. 127 Abs. 1 S. 1 AEUV gedeckt, mithin ein Ultra-vires-Akt. Bundesregierung und Bundestag seien infolge ihrer Integrationsverantwortung angehalten, auf eine umfassende Verhältnismäßigkeitsabwägung hinzuwirken.43

Als weiteres Kontrollverfahren tritt neben die materiellen Übertragungskontrollen die sog. „formelle Übertragungskontrolle“, mit der das BVerfG die Einhaltung der Formvorgaben des Art. 23 Abs. 1 S. 2 und S. 3 GG bei der Übertragung von Hoheitsrechten an die EU überprüft.44 Der Einzelne kann dazu im Wege einer Verfassungsbeschwerde sein „Recht auf demokratische Selbstbestimmung“ aus Art. 38 Abs. 1 GG geltend machen. In diesem Zuge prüft das BVerfG sodann das Vorliegen eines hinreichenden Zustimmungsgesetzes (Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG) oder bei Regelungen nach Art. 23 Abs. 1 S. 3 GG das Vorliegen der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheiten (Art. 79 Abs. 2 GG).

Fallbeispiel

2017 nahm der Bundestag das Zustimmungsgesetz zum Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) einstimmig an. Bei der Abstimmung waren allerdings lediglich 35 Abgeordnete anwesend. Der Bundesrat stimmte dem Gesetz einstimmig zu. Mittels Verfassungsbeschwerde wandte sich B gegen das Zustimmungsgesetz, sein grundrechtsgleiches Recht auf demokratische Selbstbestimmung (Art. 38 Abs. 1 GG) sei verletzt. Im Rahmen der Beschwerdebefugnis hatte sich das BVerfG damit zu befassen, ob B auch die Verletzung von Formvorgaben des Art. 23 Abs. 1 S. 2 und S. 3 rügen kann. Das BVerfG bejahte dies unter Hinweis darauf, dass übertragene Kompetenzen nicht ohne weiteres zurückgeholt werden können.45 Das BVerfG prüft sodann, ob die Formvorgaben des Art. 23 Abs. 1 S. 2 und S. 3 GG verletzt wurden. Hier fehlte die notwendige Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestags (Art. 23 Abs. 1 S. 3 i.V.m. 79 Abs. 2 GG).

- Deutlicher im französischen: „compétence d’attribution“; Gegensatz ist die „Kompetenz-Kompetenz“. ↩︎

- EuGH, C-58/08, ECLI:EU:C:2010:321 Rn. 32 – Vodafone. ↩︎

- Vgl. auch EuGH, C-45/86, ECLI:EU:C:1987:163 Rn. 13 – Kommission/Rat. ↩︎

- Überblick bei Schröder, Grundkurs Europarecht, 8. Aufl. 2024, S. 120 ff. ↩︎

- Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 2 AEUV Rn. 27 (Stand: 2024). ↩︎

- Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hg.), EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 5 EUV Rn. 26. ↩︎

- Dazu Bickenbach, Das Subsidiaritätsprinzip in Art. 5 EUV und seine Kontrolle, EuR 2013, 523 ff. ↩︎

- Auch Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hg.), EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 5 EUV Rn. 56. ↩︎

- Diese kann – wie auch andere Fristen im Gesetzgebungsverfahren – gemäß Art. 294 Abs. 14 AEUV verlängert werden, im Fall der Sechswochenfrist um bis zu zwei Wochen. ↩︎

- Nach der Auswertung von Wessels, Das Politische System der Europäischen Union, 2022, S. 140, wurden 2020 77,6 % und 2021 66,7 % der Rechtsakte in erster Lesung beschlossen. ↩︎

- Zum besonderen Gesetzgebungsverfahren siehe Schroeder, Grundkurs Europarecht, 8. Aufl. 2024, § 7 Rn. 30 ff. ↩︎

- EuGH, 26/62, Slg. 1963, 1 (25) – van Gend & Loos. ↩︎

- EuGH, 6/64, Slg. 1964, 1259 (1269) – Costa/E.N.E.L. ↩︎

- BVerfGE 123, 267 (349). ↩︎

- Beide Begriffe werden zumeist synonym verwendet; der GHEU verwendet den Begriff der „unmittelbaren Wirkung“. ↩︎

- EuGH, 26/62, Slg. 1963, 1 (24) – van Gend & Loos. ↩︎

- Basierend auf EuGH, 26/62, Slg. 1963, 1 (24) – van Gend & Loos. ↩︎

- Basierend auf EuGH, C-106/77, ECLI:EU:C:1978:49 – Simmenthal. ↩︎

- Zum Vorrang ggü. dem mitgliedstaatlichen Verfassungsrecht aus europäischer Perspektive EuGH, C-430/21, ECLI:EU:C:2022:99 Rn. 51 – RS; aus deutscher Perspektive BVerfGE 158, 1 Rn. 38. ↩︎

- Vgl. etwa BVerfG, EuZW 2024, 1055 Rn. 53: „Mit der in Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG enthaltenen Ermächtigung, Hoheitsrechte auf die Europäische Union zu übertragen, billigt das Grundgesetz daher die im Zustimmungsgesetz zu den Verträgen enthaltene Einräumung eines Anwendungsvorrangs zugunsten des Unionsrechts.“ ↩︎

- EuGH, C-357/19, ECLI:EU:C:2021:1034 Rn. 247 ff. – Euro Box Promotion u.a. ↩︎

- Erklärung Nr. 17 zum Vertrag von Lissabon (http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0005.01/DOC_19, S. 256) ↩︎

- Etwa Streinz, Europarecht, 12. Aufl. 2023, Rn. 227. ↩︎

- Herdegen, Europarecht, 24. Aufl. 2023, § 10 Rn. 3. ↩︎

- Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Hg.), EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 1 AEUV Rn. 18. ↩︎

- Vgl. EuGH, C-177/20, ECLI:EU:C:2022:175 Rn. 43, 46 – „Grossmania“. ↩︎

- Daneben tritt als drittes Prüfverfahren die „Grundrechtskontrolle“ (Solange-Rechtsprechung des BVerfG), siehe dazu Einheit 6. ↩︎

- BVerfGE 140, 317 Rn. 43. ↩︎

- Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, 13. Aufl. 2023, Rn. 127. ↩︎

- Calliess, Staatsrecht III, 4. Aufl. 2022, § 8 Rn. 83. ↩︎

- BVerfGE 126, 286 (302). ↩︎

- BVerfGE 140, 317 Rn. 44; krit. Bieber/Epiney/Haag/Kotzur, Die Europäische Union, 15. Aufl. 2023, § 40 Rn. 40. ↩︎

- BVerfG, BeckRS 2024, 2988 Rn. 101. ↩︎

- BVerfGE 140, 317 Rn. 34. ↩︎

- Vgl. BVerfGE 135, 317 Rn. 122. ↩︎

- Vgl. BVerfGE 89, 155 (188). ↩︎

- BVerfGE 123, 267 (353 f.). ↩︎

- Urspr. BVerfGE 123, 267 (347, 354, 401); ausf. zu diesem Grundsatz Ruffert, in: Kischel/Kube (Hg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. II, 2024, § 44. ↩︎

- Vgl. BVerfGE 126, 286 (304); 142, 123 Rn. 147 ff.; 164, 193 Rn. 139. ↩︎

- Vgl. BVerfGE 142, 123 Rn. 147 ff.; 164, 193 Rn. 129 ff.; BVerfG, EuZW 2024, 1055 Rn. 56. ↩︎

- BVerfGE 154, 17 Rn. 117. ↩︎

- BVerfGE 154, 17 Rn. 118, 123. ↩︎

- BVerfGE 154, 17 Rn. 229 ff. ↩︎

- BVerfGE 153, 74 Rn. 137. Ausf. dazu Knoth, (Noch) mehr Rechtsschutz gegen die Übertragung von Hoheitsrechten: Das Instrument der formellen Übertragungskontrolle, EuR 2021, 274 ff. ↩︎

- BVerfGE 153, 74 Rn. 137. ↩︎