Innerhalb der letzten Sitzung haben wir uns zum Abschluss des ‚Neue Perspektiven‘-Blocks haben wir uns mit Frantz Fanon auseinandergesetzt. Im Fokus stand dabei Fanons Werk ‚Schwarze Haut, weiße Masken‘, welches im Jahr 1952 veröffentlicht wurde.

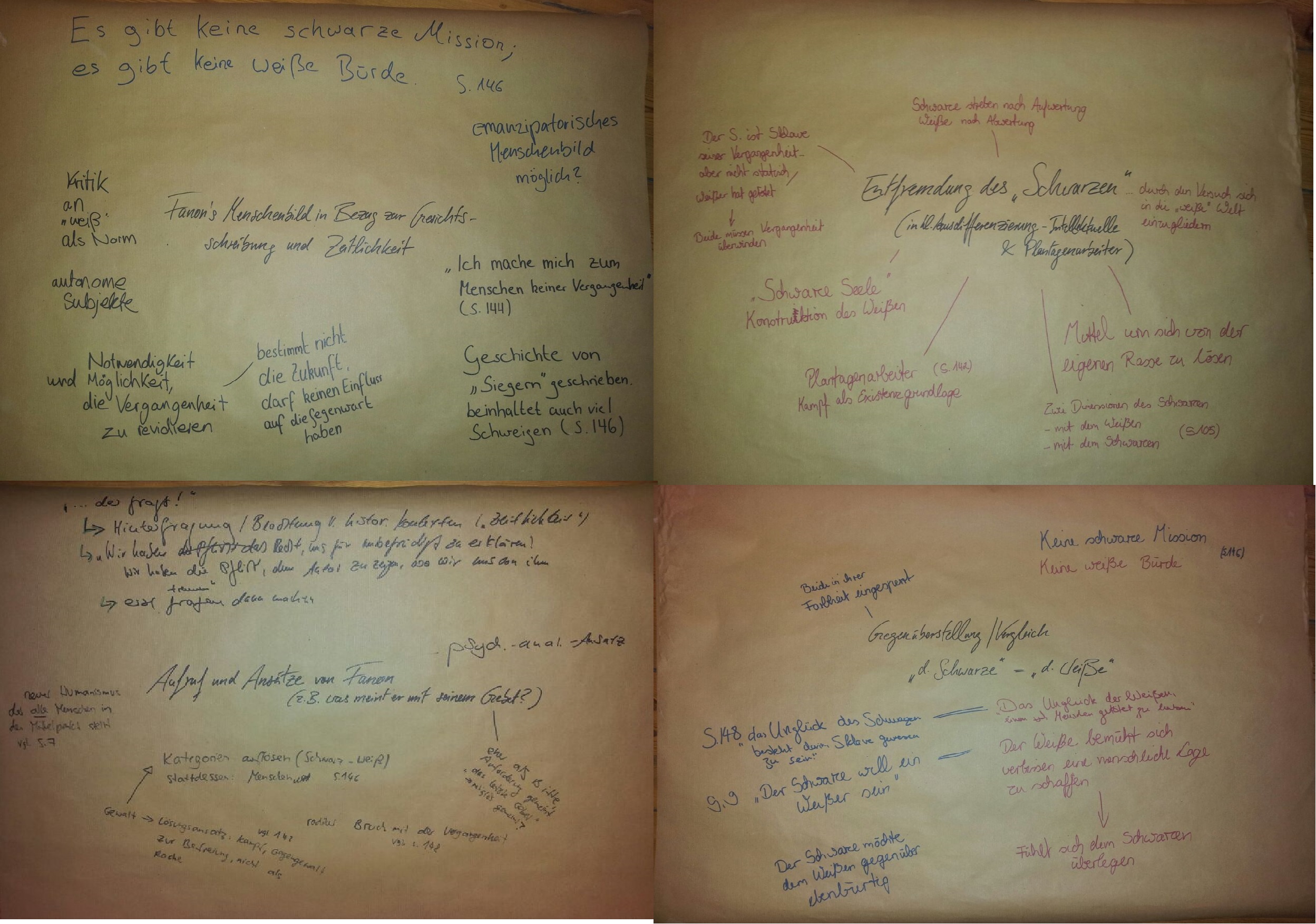

Fanon befasst sich innerhalb des behandelten Werkes mit den Folgen des Kolonialismus. Er tut dies, indem er, ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen, die Folgen der französischen Besetzung Martiniques (Fanons Heimat) auf die Schwarze Bevölkerung diskutiert. Ganz konkret befasst er sich dabei mit der Entfremdung des Schwarzen Menschen und diskutiert dabei sowohl die Bedeutung der Zeitlichkeit, als auch vermeintliche Lösungsvorschläge um dem Problem entgegenzutreten.

Der Kern dessen, was Fanon als das ‚schwarze Problem‘ bezeichnet, besteht darin, dass die schwarze Bevölkerung kolonialisierter Regionen durch die Unterdrückung und Herrschaft der weißen Kolonialmächte als minderwertig determiniert wird und sich als ebendies wahrzunehmen beginnt. Daraus resultiert laut Fanon, dass die Schwarzen sich nach Anerkennung und Wertschätzung von Seiten ihrer Besetzer sehnen und deswegen versuchen, sich ihnen auf unterschiedlichsten Wegen anzugleichen.

Wird heute über Fanon gesprochen und diskutiert, spielt dabei auch die Gewalt und Fanons Einstellung zu eben dieser eine essentielle Rolle. Eine Thematik, welche auch in unserer Sitzung aufgekommen ist und deshalb hier noch einmal genauer betrachtet werden soll.

Gewalt spielt in Fanons Vorschlag zum Ausweg aus der Unterdrückung und Entfremdung der Schwarzen eine zentrale Rolle. Grundlegend dafür ist Fanons Ansicht, dass ein Gros der Gewalt zwischen Kolonialisten und Kolonialisierten durch erstgenannte ausgeht. Als Gewalt definiert Fanon dabei zum einen strukturelle Gewalt (durch Gesetze und Regeln festgeschrieben), zum anderen aber auch explizit physisch ausgeübte Gewalt, welche von Seiten der Kolonialmächte genutzt wird um ihre Macht zu erlangen und später zu erhalten. Fanon kritisiert diese Gewalt zwar einerseits, erklärt allerdings auch, dass sie aus Sicht der Kolonialisierten der einzige Weg ist, um sich zu befreien. So schreibt er in ‚Schwarze Haut, weiße Masken‘ unter anderem, dass bloßes Appellieren an Vernunft und Menschlichkeit nichts bewirken wird und der Kampf vor allem für die schwarzen Arbeiter auf Plantagen der einzige Ausweg ist. In seinem zweiten großen Werk, ‚Die Verdammten dieser Erde‘, geht Fanon sogar noch weiter und erklärt Gewalt nicht nur zu einem Ausweg aus der kolonialen Unterdrückung, sondern auch zu einem Mittel, um die gefühlte Minderwertigkeit der Kolonialisierten zu bewältigen. Er präsentiert den Aufstand und gewalttätigen Protest als Wege für die Subjekte der Kolonialverhältnisse um sich den Objekten wieder ebenbürtig zu fühlen, ohne sich ihnen anzugleichen. Trotz allem Potenzial, welches Fanon Gewalt zuschreibt, ist er sich auch über deren negative Effekte durchaus im Klaren. Sowohl die negativen physischen, als auch die psychischen Folgen von Gewalt sind ihm bewusst, weshalb er beispielsweise Gewaltanwendung ohne Ziel verurteilt.

In unserer Sitzung haben wir folglich auch ausgearbeitet, dass Gewalt für Fanon keinesfalls ausreicht, um sich aus der physischen und psychischen Unterdrückung des Kolonialismus und dem daraus entstandenen System zu befreien. So fordert Fanon die Menschen eindringlich zu einem Umdenken auf und fordert die Abschaffung von Hautfarben-bezogener Kategorisierung. Statt zwischen Weißen und Schwarzen zu unterscheiden, fordert Fanon dazu auf einzelne Individuen schlichtweg als Mensch anzusehen.

Fanons eindringlichster Appell an die Leser seiner Arbeit ist jedoch, dass sie hinterfragen sollen und nicht auf Grundlage von bereits Geschehenem und der Vergangenheit handeln sollen. Fanon fordert dazu auf darüber nachzudenken wie die Zukunft gestaltet werden kann, anstelle sich mit Konzepten wie Rache oder Vergeltung zu beschäftigen. Er hält es für essentiell, dass die Menschen sich selber und ihr Handeln kritisch und rational hinterfragen.

Weiterführende Literatur

Fanon, Frantz (1981). Die Verdammten dieser Erde. Frankfurt. Suhrkamp Verlag.

Fashina, O. (1989). Frantz Fanon and the Ethical Justification of Anti-Colonial Violence. Social Theory and Practice, 15(2), 179-212.