Was es bedeutet, wenn feste Stellen mit Hochdeputat verbunden werden

35 % der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen (WiMis) auf Haushaltsstellen im Mittelbau sind an der FU unbefristet beschäftigt. Das geht aus der Antwort der Senatswissenschaftsverwaltung auf eine kleine Anfrage im Abgeordnetenhaus vom Juni 2021 hervor. Damit hat die FU das im aktuellen Hochschulvertrag festgelegte Ziel erreicht, wonach exakt 35 % der Stellen bis Ende 2020 entfristet sein sollen. Doch Grund zum Feiern ist das noch lange nicht!

Warum WiMi-Stellen überhaupt befristet werden

Unbefristete Stellen für akademische Mitarbeiter*innen sind an deutschen Universitäten rar. Dem kürzlich vom BMBF veröffentlichen Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (BuWiN 2021) zufolge sind bundesweit 92 % der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen unter 45 Jahren befristet beschäftigt. Über alle Altersgruppen hinweg waren 2018 laut einem Sonderbericht des Amtes für Statistik im bundesweiten Durchschnitt 82% aller akademischen Beschäftigten des Mittelbaus an Universitäten befristet angestellt. Möglich sind die Befristungen durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG), durch das die Höchstdauer des Verbleibs auf Prä- bzw. Postdoc Qualifikationsstellen auf je sechs Jahre geregelt ist. Damit sollen aus Sicht des Bundesministeriums Kettenverträge verhindert werden (s. hier). Kritiker*innen halten dem jedoch dagegen, dass das Gesetz die ausufernde Befristungspraxis an den Hochschulen befördere.

Für den begriffsstutzigen wissenschaftlichen Nachwuchs, dem die Vorzüge des WissZeitVG nicht einleuchten wollen, hat das BMBF bereits vor einigen Jahren ein Erklärvideo in einfacher Sprache erstellt.[1] Darin erfahren wir am Beispiel der Zeichentrickfigur Hanna, einer promovierenden Biologin, welche Vorzüge eine befristete Stelle hat. Die Befristung nämlich, so wird erklärt, fördere durch die Fluktuation nicht nur die Innovation, sondern bewahre auch vor „Verstopfung“ durch dauerhaft besetzte Stellen. Wer eine feste Stelle verlangt, handelt demnach unsozial. Doch wir erfahren auch: „Bei Lars ist das anders“, denn Lars hat eine feste Stelle als Laborant. Hier Hanna, da Lars – Zufall? Dazu später. Zunächst zu Hanna.

Erklärvideos in einfacher Sprache für … wissenschaftliche Mitarbeiter*innen …

Erklärvideos „for dummies“ sind nicht unbedingt das Medium erster Wahl, wenn sich wissenschaftliche Mitarbeiter*innen zu einem rechtlichen Sachverhalt informieren wollen. Und so hat es ein paar Jahre gedauert, bis das Video von der Zielgruppe zur Kenntnis genommen wurde. Doch dank der Initiative von Kristin Eichhorn, Amrei Bahr und Sebastian Kubon, die bereits unter dem #95 Thesen gegen das WissZeitVG und #ACertainDegreeOfFlexibility für Aufmerksamkeit für das Thema Befristung gesorgt hatten, hat das – zwischenzeitlich gelöschte – Video nun doch unerwartet hohe Resonanz erhalten. Unter #ichbinHanna hat sich ein Sturm der Entrüstung breit gemacht, der, mitten im landes- und bundesweiten Wahlkampf, auch für mediale Schlagzeilen gesorgt hat. Wenn nun aber doch Hoffnung aufkommt, dass sich etwas ändert, stellt sich zugleich die Frage, wie zukünftige Personalmodelle aussehen sollten.

Situation an der FU: Entfristung gegen doppelte Lehre?

Zurück zu den Zahlen und Fakten der FU. Auf den ersten Blick sprechen die Zahlen von Erfolg, nicht nur im bundesweiten Vergleich. Auch unter Aspekten der Gleichstellung scheint die Verteilung annähernd ausgewogen. Hinsichtlich der Stellenkategorien zeigen sich jedoch bedeutende Unterschiede in Bezug auf die Chancengleichheit. Von den Mitarbeiter*innen auf Haushaltsstellen sind an der FU insgesamt 25 % als wissenschaftliche Mitarbeiter*innen angestellt. Weitere 10 % des Mittelbaus haben eine Festanstellung als Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Lehrkräfte für besondere Aufgaben (§ 112 BerlHG) sind mit einer Lehrverpflichtung von 16 Lehrveranstaltungsstunden (LVS) ausschließlich in der Lehre tätig. Eine Mitarbeit in der Forschung ist nicht vorgesehen und eine wissenschaftliche Weiterqualifizierung unter solchen Bedingungen nahezu ausgeschlossen. In der Lehrkräftebildung werden diese Stellen häufig von temporär aus dem Schuldienst abgeordneten Lehrkräften besetzt. Inwieweit diese bei den Entfristungen mit einberechnet wurden, ist unklar.

Bei den festangestellten wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen gilt es zwischen wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen mit Daueraufgaben und 8 LVS Lehrverpflichtung nach § 110 BerlHG und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen mit Schwerpunkt in der Lehre zu unterscheiden. Letztere Stellenkategorie wurde 2011 unter dem § 110a ins Berliner Hochschulgesetz aufgenommen. Forschung ist auf dieser Stelle zwar vorgesehen, bei einem Lehrdeputat von 18 LVS de facto jedoch kaum möglich. Die Stellenkategorie erweist sich somit als wissenschaftliches Abstellgleis. Wegen der Unvereinbarkeit mit dem universitären Grundprinzip der Einheit von Forschung und Lehre wurde die Stellenkategorie nach ihrer Einführung 2011 zunächst von den Hochschulen abgelehnt. Unter dem Druck ausreichend Lehrkräfte auszubilden wurden jedoch an der FU insbesondere in der Lehrkräftebildung in den letzten Jahren vermehrt Stellen dieser Kategorie ausgeschrieben. Entsprechend viele solcher Stellen sind dann auch in relevanten Arbeitsbereichen am Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie besetzt worden.

Zur Situation am Fachbereich (FB) Erziehungswissenschaft und Psychologie

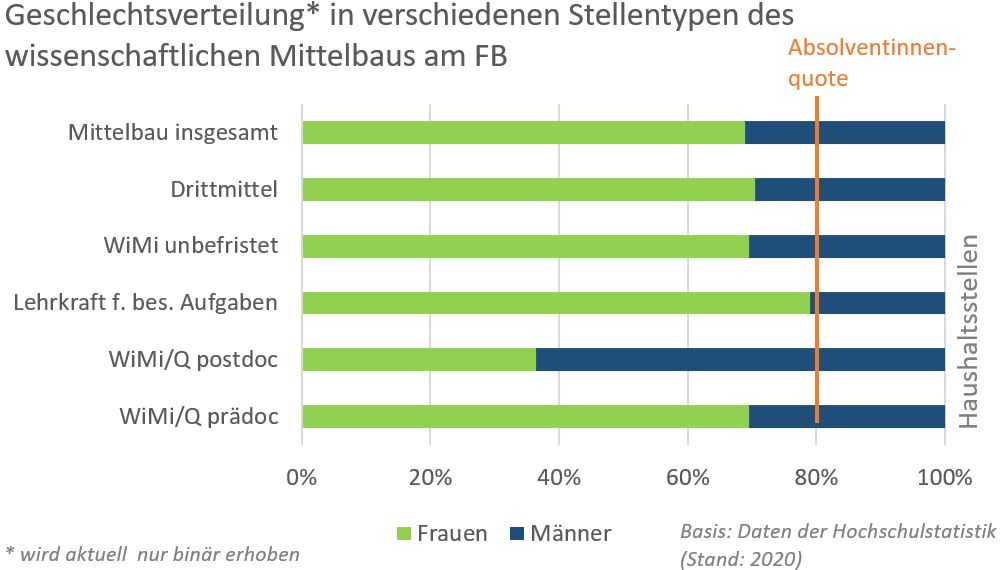

An der Stellenverteilung in unserem FB lässt sich dann auch prägnant verdeutlichen, was die o.g. Statistiken verbergen. 31% der männlichen Beschäftigten im akademischen Mittelbau am FB hatten 2020 eine feste Stelle , bei den Frauen waren es 41%. Auf den ersten Blick scheinen Männer somit deutlich im Nachteil. Eine Analyse nach Stellenkategorien ergibt jedoch ein anderes Bild (siehe auch Abb. 1).

- Obwohl 80% der Absolvent*innen bei uns Frauen sind, sind nur 69% des gesamten Mittelbaus weiblich.

- Zudem hat der weit überwiegende Anteil der Männer im Mittelbau mit einem unbefristeten Vertrag eine Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Daueraufgaben, also maximal 8 LVS. Bei den Lehrkräften für besondere Aufgaben (16 LVS) sind Frauen mit 80% vertreten. Und als wissenschaftliche Mitarbeiter*in mit Schwerpunkt in der Lehre (18 LVS) sind ausschließlich Frauen tätig.

Im Klartext:

Die Frauenquote im wissenschaftlichen Mittelbau (69%) unterschreitet deutlich die der Absolventinnenquote des Vorjahrs (81%). Bei Postdoc-Stellen sinkt der Anteil an Frauen nochmals drastisch auf unter 40 %.

Und: Frauen sind zwar – verglichen mit Männern – überproportional auf festen Stellen vertreten, aber zugleich auch überproportional auf Stellen eingestellt, die eine weitere wissenschaftliche Laufbahn kaum ermöglichen.

Hochdeputatsstellen: Quantität statt Qualität in der Lehre

Dass Hochdeputatsstellen von der Vereinbarkeit von Forschung und Lehre abgesehen auch dem Qualitätsanspruch an gute Lehre entgegenstehen, ist auch auf politischer Ebene erkannt worden. In der Vereinbarung „Beste (Lehrkräfte-)Bildung für Berlin“ wurde bereits vor über einem Jahr eine Reduktion des Lehrdeputats für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen mit Schwerpunkt in der Lehre auf 12 LVS beschlossen. Die Umsetzung steht jedoch noch immer aus.[2] Eine entsprechende Reduktion für Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben ist darin allerdings nicht vorgesehen. Die Lehrdeputate von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen mit Schwerpunkt in der Lehre außerhalb der Lehrkräftebildung bleiben von der Vereinbarung ebenfalls unberührt. Auch hier sind vermutlich Frauen überproportional häufig vertreten.

Hannas Zukunft?

Die Erhöhung entfristeter Stellen auf 35% ist bereits ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings zeigt das Beispiel der Verteilung am Fachbereich auch, dass Chancen je nach Stellenkategorie sehr ungleich verteilt sind. Hochdeputatsstellen sind für ohnehin benachteiligte Gruppen besonders nachteilig. Das gilt nicht nur für Benachteiligungen entlang binärer Geschlechterkategorien, sondern auch entlang weiterer Kategorien der Diversität. Wir brauchen unbedingt mehr feste Stellen für den akademischen Mittelbau. Weitere Hochdeputatsstellen zu den gegenwärtigen Konditionen sollten aber auf keinen Fall vergeben werden – nicht für Hanna, erst recht nicht für Hanin und auch nicht für Hannes!

[1] Das Erklärvideo wurde inzwischen von der Seite des BMBF gelöscht, findet sich aber weiterhin auf youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=PIq5GlY4h4E

[2] S. offener Brief an die Abgeordneten:

https://www.fu-berlin.de/sites/prdahlem/aktuelle_infos/20210604_wimi_offener-brief.html