Katastrophenforschungsstelle (KFS)

http://dx.doi.org/10.17169/refubium-45069

„Nicht alle sind im selben Jetzt da. Sie sind es nur äußerlich, dadurch, dass sie heute zu sehen sind. Damit aber leben sie noch nicht mit den anderen zugleich. Sie tragen vielmehr Früheres mit, das mischt sich ein“ (Bloch 1973: 104)

Direkt nach den verheerenden Starkregenereignissen im Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz veröffentlichte die Katastrophenforschungsstelle (KFS) der Freien Universität Berlin ein kurzes Statement dazu, welchen Beitrag die KFS bislang in Forschungsprojekten für die Analyse verschiedener Hochwasser- und Starkregenereignisse in der Vergangenheit geleistet hat und wie diese auch in aktuellen Forschungsprojekten im Rahmen der Aufarbeitung aufgegriffen werden könnten. Zum Jahrestag der Ereignisse wird im folgenden Blogbeitrag eine erste Bilanz aus seither durchgeführten weiteren Arbeiten gezogen und vorläufige Ergebnisse präsentiert.[1]

1. 1 Jahr danach – Kontext und Kritik

Cordula Dittmer

Wir schließen uns mit diesem Blogbeitrag der Vielzahl an Evaluationen, Berichten, Befragungen, Empfehlungen und Lessons Learned-Papieren und Statements an, die in den letzten Wochen veröffentlicht wurden und noch werden. Wohl keine Katastrophe in Deutschland zuvor ist derart aus unterschiedlichen Perspektiven und Facetten analysiert, evaluiert und kritisiert worden. Dies natürlich auch und v.a. aufgrund der für Deutschland sehr hohen Anzahl an Todesopfern, den immensen Sachschäden und dem prognostizierten jahrzehntelangen Wiederaufbau. Die Frage, wie vielen Menschen mit einer validen Frühwarnung und einer zuverlässigen Warnkette das Leben hätte gerettet werden können, steht dabei im Mittelpunkt der weiterhin auch emotional geführten Debatten. Und obwohl diese Katastrophe und der Wiederaufbau intensiv begleitet wurden (und z.T. auch in mehrjährigen Projekten weiterhin werden soll), fällt die Bilanz nach einem Jahr bislang eher ernüchternd aus: Die zunächst kommunizierten Ziele eines katastrophenresilienten Wiederaufbaus scheinen deutlich schwerer umzusetzen zu sein als geplant. Man beobachtet vielmehr, um es mit den Worten der Vulnerabilitäts- und Resilienzforschung zu sagen, ein „bouncing-back“, also die Rückkehr zum vorherigen Status quo, der die betroffenen Regionen anfällig hat werden lassen für die immensen Schäden. Bislang läßt sich weder ein „bouncing-back-better“ noch ein transformativer Prozess beobachten, wie es die Katastrophenforschung (z.B. Alexander 2013; Manyena 2006) und z.B. auch das Sendai Framework for Disaster Risk Reduction seit Jahren für Wiederaufbauprozesse und nachhaltiges Katastrophenrisikomanagement empfehlen.

Weiterhin gilt: Die Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verdeutlicht die Notwendigkeit sozialwissenschaftlicher, theoretisch fundierter Katastrophenforschung in Deutschland. Anders als weiterhin häufig in vielen Medien berichtet, handelt es sich bei den Starkregenereignissen nicht um eine „Naturkatastrophe“, sondern um eine Sozialkatastrophe, um das Scheitern alltäglicher Risiko- und Gefahrenkulturen oder auch der Katastrophenkultur und damit einhergehender Alltagsroutinen. Um dem potenziellen Scheitern von Alltagsroutinen etwas entgegenzusetzen, hat sich historisch das Feld des Zivil- und Katastrophenschutzes als institutionalisierte Praxis herausgebildet. Dieser bildet Sonderroutinen aus, die im Optimalfall das Scheitern der Alltagsroutinen vorwegnehmen, abmildern oder gar verhindern können. Im besten Fall sind diese eingebettet in eine positive Katastrophenkultur, in der eine angemessene Risiko- wie Krisenkommunikation etabliert ist, Warnkonzepte der Bevölkerung vorliegen, Vulnerabilitäten/vulnerable Gruppen in der Bevölkerung bekannt, Einsatzeinheiten gut vorbereitet sind und der Aufbau eines „neuen“ Alltags und entsprechender Routinen resilient gestaltet wird (siehe dazu Voss et al. 2022).

Aufgrund der Notwendigkeit, schnelle und gut umsetzbare Empfehlungen zu generieren, bleiben viele der Analysen jedoch bislang auf einer deskriptiven Ebene mit bereits bekannten Forderungen auch nach mehr/besserer/anderer Ausstattung, Kommunikationsmitteln oder Zuständigkeiten, die auch vor Juli ‘21 vielfach schon bestanden (siehe dazu z.B. die Evaluationen der Elbehochwasser DKKV 2003, 2013). Zugleich existierte über viele Jahre nicht nur eine mittlerweile vielzitierte „Hochwasserdemenz“, sondern auch ein gesamtgesellschaftliches und politisch forciertes Narrativ, das extreme Ereignisse singularisiert. Im Rahmen dieses Narrativs scheint es ausreichend, wenn der Katastrophenschutz reaktiv aufgestellt ist: Entweder, man hat bereits Erfahrungen gesammelt mit einem Ereignis und kann diesem mit den etablierten Instrumenten und Verfahren begegnen oder die Zukunft ist derart ungewiss, dass man sich nur unzureichend auf diese vorbereiten kann – also bleibt – überspitzt formuliert – alles wie es ist.

Erst langsam setzt sich vor dem Hintergrund von aktuellen Hitzewellen, Dürren, der Sars-CoV-2-Pandemie, Erdgasknappheit und Zivilschutzszenarien auch politisch die Erkenntnis durch, dass die gegenwärtigen Verfahren und Prozesse der Bewältigung solcher grundlegenden gesellschaftlichen Erschütterungen und Vulnerabilitäten nicht mehr ausreichen, um die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen zu managen, im besten Fall zu verhindern. Die jüngst verabschiedete Resilienzsstrategie der Bundesregierung ist hier ein erster Schritt, der sich jedoch in der konkreten Umsetzung noch beweisen muss.

Die schwer betroffenen Regionen insbesondere das Ahrtal, aber auch die Städte Stolberg oder Eschweiler, sind historisch gesehen immer auch mit Hochwassern oder Starkregenereignissen konfrontiert gewesen. In den engen Flusstälern gibt es an sich kaum Wasserrückhaltemöglichkeiten, anthropogene Einflüsse wie die Versiegelung von Oberflächen, intensive Landwirtschaft insbesondere durch Weinbau, Straßen- und Eisenbahnbrücken, Dammbau, Tourismus oder der Braunkohletagebau haben die Region extrem vulnerabel gemacht für Ereignisse dieser Art (Szönyi et. al. 2022).

Vorherige ähnliche Starkregenereignisse in der Region wie z.B. 2016 im Ahrtal oder 2018 in der Westeifel, die in einigen Landkreisen deutlich höhere ökonomische Schäden hervorriefen (siehe dazu auch den Abschnitt zur Governance), waren bereits als „die Ausnahmeereignisse“ bezeichnet worden, so dass eine weitere Steigerung kaum vorstellbar schien, sich daher auch nicht weiter darauf vorbereitet werden brauche. Diejenigen Landkreise, die diesem Narrativ jedoch nicht folgten und daraus Schlussfolgerungen für ihr Starkregenrisikomanagement zogen, wie z.B. mit der Verstetigung von Katastrophenschutzzentren wie im Landkreis Eifelkreis/Bitburg/Prüm sind deutlich besser mit den 21-er Ereignissen umgegangen. In den öffentlichen und akademischen Debatten dient das Ahrtal oft als „diskursiver Nukleus“, um den herum sich alle weiteren betroffenen Regionen und Argumente gruppieren (müssen) – und damit auch aus dem Blick zu geraten drohen[2]. Auch dies gilt es in der sozialwissenschaftlichen Bewertung von Bewältigung und Wiederaufbau zu betrachten.

Verschiedene Projekte an der KFS[3] haben sich in den letzten 12 Monaten den Fragen gewidmet, welche Fehler vor, während und nach den Starkregenereignissen 21 gemacht wurden, welche Schwachstellen zu erkennen waren, welche Best Practices sich zeigten und welche Lehren daraus gezogen werden sollten. Die betroffenen Regionen sind sowohl topographisch als auch sozioökonomisch sehr heterogen, so dass über das gesamte betroffene Gebiet verallgemeinernde Aussagen oder Empfehlungen grundsätzlich mit Unsicherheit behaftet sind, wenn auch diese von Politik und Praxis erwünscht sind. Sowohl die Formen von Betroffenheit, Prozesse und Verfahren der Bewältigung (sozial, ökonomisch, kulturell/symbolisch, technisch) als auch die zeitliche und räumliche Ausdehnung waren und sind sehr unterschiedlich; verschiedene Akteure können sich – obwohl räumlich nah – in unterschiedlichen Phasen der Bewältigung befinden.

Der differenzierte Blick auf die sehr unterschiedlichen sozialen, physischen, ökonomischen und kulturellen Vulnerabilitäten ist unabdingbar, um die verschiedenen Dimensionen dieser Katastrophe und daraus zu ziehende Empfehlungen adäquat abzubilden. Viele der Betroffenen insbesondere in der Eifel berichten davon, dass sie zwar in der Katastrophe alles verloren hätten, dass die Verbundenheit mit der Region bzw. ihrem Heimatort durch die Erlebnisse nur stärker geworden ist und sie, wenn auch der Wiederaufbau mühsam und zehrend ist, wieder dorthin zurückkehren wollen oder eigene Rituale entwickelt haben, wie sie die Verbindung zu ihrer Heimat aufrechterhalten können. Diese sozialen Aspekte müssen ebenso in Lessons Learned einfließen wie hochwasserresiliente Brückenbauten oder die Notwendigkeit von Retentionsflächen. Der Fokus auf die Heterogenität der Ereignisse und ihrer institutionellen, politischen und sozialen Bewältigung ermöglicht auch, den Blick dafür zu weiten, wo die Bewältigung gut geklappt hat, wo Lehren aus vergangenen Lagen gezogen wurden oder wo der Katastrophenschutz an sich gut aufgestellt ist. Hier könnten die betroffenen Landkreise auch noch stärker voneinander lernen.

Aus der Perspektive der sozialwissenschaftlichen Katastrophenforschung muss der Bevölkerungsschutz viel stärker als bisher als komplexes Netzwerk, welches sehr unterschiedliche Akteure, Praktiken und Ressourcen beinhaltet, die verschiedene Interessen verfolgen, gedacht werden. Es braucht eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz, dass der Bevölkerungsschutz auf allen Ebenen wichtig ist, aber entsprechende Erwartungen an ihn auch zu managen sind sowie Grenzen der Leistbarkeit erkennbar gemacht werden müssen. Dies gilt insbesondere unter den gegenwärtigen zunehmend komplexer werdenden Rahmenbedingungen im Sinne auch kaskadierender Krisen und Katastrophen (z.B. Flüchtlingslage, Schweinepest, Pandemie, Waldbrände). Inwieweit hier administrative vertikal organisierte Zuständigkeiten insbesondere auch was die Warnketten angeht, funktional sind, sollte diskutiert werden. Es wäre zu überlegen, stärker auch horizontale Modelle wie z.B. das in den Niederlanden erfolgreich etablierte Organisationsprinzip der Sicherheitsregionen aufzubauen.

Die Bevölkerung in ihrer Heterogenität und mit ihren sozialen Vulnerabilitäten sollte viel stärker als bisher in die Analysen und Aufarbeitungen einbezogen und in ihren Selbsthilfekapazitäten ausgebildet werden. Hier sind die Erste-Hilfe-Kurse mit Selbstschutzinhalten oder die Broschüren des BBK ein erster Schritt, vielleicht lohnt sich aber auch der Blick in andere Länder, wie diese ihre Bevölkerung für Katastrophen sensibilisieren. Zugleich muss der Staat weiterhin seinem genuinen Schutzversprechen nachkommen und v.a. denen helfen, die sich selbst nicht helfen können. Um komplexe Gefahren und Herausforderungen der Zukunft sowie gesellschaftliche Resilienz systemischer erforschen zu können, bedarf es breit aufgestellter Kompetenzen, die einen wirklichen Schutz der Bevölkerung ermöglichen wie es das Konzept für Kompetenzhubs Resilienz und Schutz der Bevölkerung anbietet. Zu grundsätzlichen Schwachstellen und Notwendigkeiten der Reform des Bevölkerungsschutzes sind von Seiten der KFS vielfältige weitere Vorschläge und Analysen erfolgt sowie Lessons to Learn (Voss 2022) definiert worden.

2. Einige Erkenntnisse zur Warnung

Cordula Dittmer

Bereits die frühen Evaluationen und Lessons Learned-Papiere (z.B. Beinlich 2021) deuteten sehr deutlich darauf hin, dass Warnungen nicht erfolgten bzw. nicht weitergegeben wurden, dass das potenzielle Ausmaß der möglichen Schäden nicht deutlich genug kommuniziert wurde und dass viele Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn die Warnketten und -botschaften verlässlich gewesen wären. Aus meteorologischer Sicht waren die Anzeichen für ein außergewöhnliches Ereignis sehr deutlich, viele der stark betroffenen Ortschaften hätten mit einigem Zeitvorlauf evakuiert werden können (Landtag Nordrhein-Westfalen 2022).

Differenzierter betrachtet zeigt sich in Fallstudien im Kontext des Projekts HoWas21, dass es durchaus eine Vielzahl an Warnungen über unterschiedliche Warnmittel gab, die nur sehr unterschiedlich wahrgenommen und mit Handlungen versehen wurden.

Das Problem war – soweit der gegenwärtige Aufarbeitungsstand – zum Einen, dass man vor den Starkregenereignissen (und z.T. auch daraus resultierenden möglichen Hochwasserereignissen) warnte, nicht jedoch in der Höhe bzw. der Stärke, in der notwendigen Dringlichkeit und v.a. nicht in Form von Flutwellen, die sich nach einem ersten Abschwellen der Pegel[4] und damit einhergehender erster Entspannung, sehr überraschend und schnell über die engen Täler ergossen oder kleine Nebenarme zum Überlaufen brachten. Die Frage, ob und wie konkret man die Auswirkungen, also den Impact, des Regens hätte vorhersagen können, ist bis heute Teil intensiver Diskussionen der verschiedenen Warn-Akteure Deutscher Wetterdienst (DWD), der Landesumweltämter bis hin zu den Landkreisen. Ein weiteres großes Problem war, dass die Warnungen z.T., wenn sie die potenziell Betroffenen überhaupt erreichte, sowohl von der Bevölkerung als auch Verantwortlichen des Katastrophenschutzes nicht ernst genug genommen wurden, dass es zuvor schon mehrere ähnliche Warnungen gab oder auch, dass die Bevölkerung die Warnungen zwar wahrnahm, aber nicht wusste, welche Handlungen daraus folgen sollten (Thieken et. al 2022; Szönyi et. al. 2022). Kohärente, zwischen Landkreis und Kommune abgestimmte Warn- und Informationskonzepte lagen – obwohl in den jeweiligen Landeskatastrophenschutzgesetzen als genuine Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung definiert – nur selten vor.

Im Bereich der Frühwarnung wurde – je nach Ausstattung und Praxis der Region – meist auf ein Warnmix aus Warn-Apps, sozialen Medien[5], Sirenen, Lautsprecherfahrzeuge, persönliche Ansprache durch die lokale Gefahrenabwehr und persönliche Warnung über soziale Netzwerke zurückgegriffen. Die unterschiedlichen Medien erreichen jeweils unterschiedliche Zielgruppen, die unterschiedlich mit sozialem, ökonomischem oder kulturellem Kapital ausgestattet sind und entsprechend unterschiedlich darauf reagieren (können). Dass Warnungen vor welcher Art von Ereignissen auch immer, eigentlich zielgruppenspezifisch verfasst sein müssten, erforschen die Projekte WEXICOM I-III zusammen mit dem DWD seit einigen Jahren (z.B. Schulze/Voss 2020, 2022). Welche Warnmittel in den in HoWas21 untersuchten Regionen eingesetzt wurden und welche Fragen sich aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive daran richten, kann hier nur angedeutet werden.

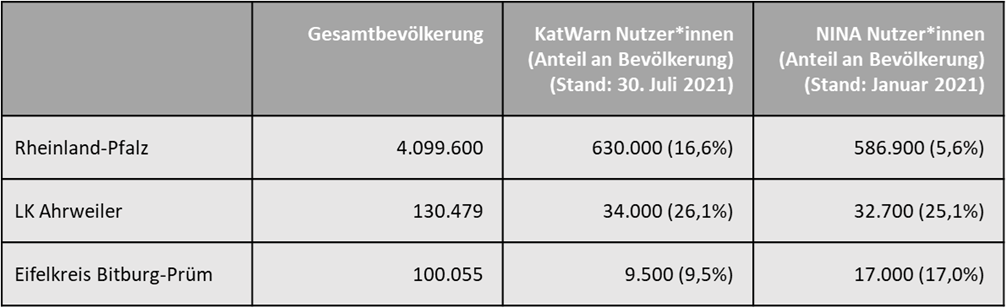

Warnapps KatWarn und NINA: Auf Bundes- und Landesebene wurden Warnungen von Seiten des Katastrophenschutzes über die beiden Warn-Apps „KatWarn“ (vornehmlich in Rheinland-Pfalz genutzt) und „NINA“ (vornehmlich in Nordrhein-Westfalen verbreitet) abgesetzt, von Seiten des Hochwasserschutzes über die Apps des DWD, Meine Pegel, u.ä., sowie z.T., wenn auch nicht strukturiert, über analoge und/oder soziale Medien. Leider liegen bislang zu den Warnapps NINA und KatWarn keine validen Nutzer*innenzahlen[6] vor. Vorsichtige Schätzungen auf Grundlage von bislang nicht validierten Daten legen jedoch nahe, dass die Nutzer*innenzahlen bislang noch eher klein sind und insbesondere MOWAS als Bundessystem auch während der Lage wenig aktiv genutzt wurde.

Dies hat u.a. auch damit zu tun, dass einige Akteure der lokalen Gefahrenabwehr insbesondere die Feuerwehren, die großflächige Warnung der Bevölkerung nicht als ihre Aufgabe definierten, da diese zwischen Kommune und Landkreis angesiedelt oft erst im Falle größerer Lagen (Alarmstufe 4 in Rheinland-Pfalz oder Katastrophenfall/Großschadenslage in Nordrhein-Westfalen) relevant wird.

Was sich bereits hier andeutet und auch für die Analyse der weiteren Bewältigung fortsetzt: Eine Vielzahl der kommunalen Einsatzleitungen ist von einer falschen Lagebeurteilung ausgegangen, es wurde zu lange mitdem Lagebild gearbeitet, es handele sich um lokal begrenzte Einsatzstellen, die mit „Bordmitteln“ kommunal oder wenigstens auf Landkreisebene bewältigt werden können, eine entsprechende Warnung der Bevölkerung oder gar Evakuierung deshalb nicht notwendig sei. Als die Erkenntnis durchdrang, dass es sich hier um ein Schadensereignis deutlich größeren Ausmaßes handelte, konnten vielerorts die dafür vorgesehenen Strukturen wie übergeordnete Krisenstäbe, überörtliche Hilfe, Feststellen des Katastrophenfalls, etc. nicht oder nur noch schwer abgerufen werden, da die Kommunikationsstrukturen zusammengebrochen waren und alle eigentlich verfügbaren lokalen Einsatzkräfte bereits selbst im Einsatz oder privat betroffen waren. Dies führte auch zu den z.T. verzweifelten Anrufen von Landräten bei ihnen persönlich bekannten Akteuren des Katastrophenschutzes außerhalb des betroffenen Gebietes mit der Bitte, alles zu schicken, was man habe. Diese Einheiten agierten nach ihrem Eintreffen am Einsatzort entweder autark ohne Kenntnis jeglicher lokaler Führungsstrukturen oder irrten auf der Suche nach Aufträgen z.T. umher oder warteten in provisorischen Bereitstellungsräumen.

Sirenen: In einigen Landkreisen wurden die Sirenen nach dem Ende des Kalten Krieges nicht abgebaut, sondern durchaus weiterbetrieben. Dies zumeist jedoch für die Alarmierung der Feuerwehren und entsprechend der veralteten technischen Ausstattung auch nur mit einem Signal, welches die Bevölkerung nur als Feuerwehralarmierung wahrgenommen hat. Zwar wurden Sirenenwarnungen in einigen Dörfern ausprobiert, diese scheiterten jedoch aus den genannten Gründen. Der auch mit Bundesmitteln geplante Ausbau der Sirenen muss daher auch mit einer Sensibilisierungs- und Informationskampagne einhergehen, welche Signale welche Bedeutung haben und welche Handlungen daraus für die Bevölkerung resultieren.[7]

Lautsprecherfahrzeuge: Lautsprecherfahrzeuge waren in vielen Regionen ein relativ weit verbreitetes Warnmittel, allerdings sind diese mit einigen Problemen behaftet. Zunächst einmal ist oft unklar, welche Feuerwehr welche Ressourcen besitzt, die dafür verwendet werden könnten. Die entsprechenden Fahrzeuge müssen zur Verfügung stehen und nicht bereits anderweitig in die Gefahrenabwehr eingebunden sein. Die Besatzung muss darin geschult sein, wie man Warnrouten fährt und Routen müssen je nach Szenario neu und spezifisch festgelegt werden. Es muss damit gerechnet werden, dass die Besatzung von Lautsprecherfahrzeugen auch als Anlaufstelle und Informationsportal genutzt werden könnte, auch dafür gilt es einen Plan zu haben.

Persönliche Ansprache durch die lokale Gefahrenabwehr: Hier braucht es Vertrauen in die jeweiligen Institutionen und Personen, sowie die Kompetenz der Warnenden, die Leute davon zu überzeugen, ihre Häuser zu verlassen. Dieses Warnmittel kann sehr effektiv sein, v.a. in kleinen Ortschaften, in denen auch eine Vielzahl an Personen selbst in den Feuerwehren engagiert sind, aber die Ressourcen sind begrenzt. Problematisch ist hier auch, wenn sich die Interpretationen des Gesagten sehr unterscheiden. Dies ist besonders deutlich und dramatisch im Fall des Lebenshilfehauses in Sinzig gewesen, wo die unterschiedliche Wahrnehmung der Ernsthaftigkeit der Warnung vermutlich hauptursächlich dafür war, dass viele Menschen ihr Leben verloren:

„Glaubt man der Aussage, stößt seine Warnung auf taube Ohren. Der LHH-Betreuer soll sich demnach geweigert haben, die unteren Gebäudeteile zu räumen, da Unruhen unter den Heiminsassen die Folge wären. Zweifelnd soll er nachgefragt haben, ob das Wasser denn wirklich so hoch steigen könne. Die Antwort der Feuerwehr lautet, man wisse es nicht, aber besser sei es, den unteren Trakt zu räumen. Dazu … befragt, schildert der Heimmitarbeiter den Sachverhalt völlig anders. Zwar sei die Feuerwehr zu jener Zeit bei ihm gewesen. Allerdings hätte man ihm nur berichtet, dass die Ahr über die Ufer treten könne. Offenbar keine Warnung, die Anlass zur Panik gibt. Immerhin liegt das LHH oberhalb der Ahrwiesen etwa 200 Meter vom Fluss entfernt. Der Betreuer berichtet, dass er fortan mehrfach die Lage kontrolliert, aber kein Hochwasser bemerkt habe. Nachts um halb drei informiert die Feuerwehr ihn, dass nun die Flut im Kommen sei. Der Mann versucht zu retten, was zu retten ist“ (Spilcker 2021).

Persönliche Warnungen über soziale Netzwerke:

„Am späten Nachmittag da hat der Verbandsbürgermeister von Speicher, das ist bei der Verbandsgemeinde bei Bitburg oben also ziemlich am oberen Teil der Kyll, der hat, ich weiß nicht genau wann, den Bürgermeister von Kordel oder von Trier angerufen und hat halt gesagt, hier ist eine Brücke weggeschwemmt worden, da kommt Hochwasser zu euch bei uns sind es knapp drei oder vier Meter. Dadurch konnten die ziemlich früh reagieren, das Krankenhaus wurde dann auch evakuiert in Ehrang. Und es ist Gottseidank, kein Mensch zu Schaden gekommen“ (Zitat Expert*inneninterview HoWas21).

Warnketten sind formal nach Zuständigkeiten und Hierarchien festgelegt, nicht nach Flussläufen oder Tälern. So wurden Warnungen zwar über verschiedene Warnmittel ausgegeben, jedoch aufgrund der formal-administrativen Festlegungen vielfach nicht an die Stellen, die unmittelbar betroffen waren. Dies gilt insbesondere für Regionen, die an andere Bundesländer grenzten, aus denen das Wasser kam. Hier waren persönliche Netzwerke „flußaufwärts-flußabwärts“ wie in dem obigen Interviewzitat von großer Bedeutung.

3. Governance-Strukturen des Zivil- und Katastrophenschutzes

Cordula Dittmer

Sozialwissenschaftlich gesehen ist der Bevölkerungsschutz bzw. der Zivil- und Katastrophenschutz als ein funktional differenziertes System mit höchst formalisierten Strukturen im Alltag/in der Ausbildung/Vorbereitung und höchst informalisierten Strukturen im Einsatz sowie einer sehr hohen Erwartungshaltung von Seiten der Gesellschaft zu betrachten. Bevölkerungsschutz ist eine soziale Praxis, die sich im Einsatzfall lagespezifisch bildet, auf eingeübten Regeln, Verfahren und Prozessen beruht und in Katastrophen(schutz)kulturen eingebettet ist. Er ist damit in einem Dreieck von „Formalität – Informalität – Erwartung“ aufgespannt, innerhalb dessen sich die Vorbereitung und Bewältigung von Extremereignissen abspielt. Dieses Spannungsverhältnis ist bei der Evaluation und Analyse des Zivil- und Katastrophenschutzes mitzubedenken, zugleich erklärt es auch viele der Kritiken und Schwachstellen, die sich in der Katastrophenbewältigung gezeigt haben.

In den 2021 betroffenen Gebieten gab es in den Jahren zuvor ähnliche Starkregenereignisse mit z.T. schlimmeren Schäden als 2021 (z.B. LK Eifelkreis/Bitburg/Prüm) (Gerlach 2018):

- 27.05.-08.06. 2016: Mehrere Starkregenereignisse im Kreis Ahrweiler, die im Mittel höchstens einmal in 100 Jahren auftreten.

- 27.05.-11.06.2018: Mehrere Starkregenereignisse in der Westeifel/Vulkaneifel/Hunsrück mit Wiederkehrzeit von weit über 100 Jahren.

Im Unterschied zu 2021 waren diese jedoch lokal stark begrenzt und es waren keine Menschenleben betroffen. Als Folge dieser Ereignisse wurde auf Landesebene Rheinland-Pfalz eine Arbeitsgruppe Starkregenereignisse (AK Katastrophenschutz im Innenministerium RLP (ADD Trier 2020)) eingerichtet, die in Zusammenarbeit mit operativen Akteuren aus dem Zivil- und Katastrophenschutz den Rahmen-Alarm- und Einsatzplan Hochwasser (RAEP) um einen neuen „Anhang 18: Einsatzhinweise zur Bewältigung von Starkregenereignissen“ (Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz 2020) ergänzte. Dieser sollte die Grundlage für die Erstellung eigener Gefahrenabwehrpläne für die kommunale Aufgabenträger (Landkreise/kreisfreie Städte, Gemeinden) darstellen. Ein weiterer Auftrag des Landes an die Landkreise und Kommunen war es, ein Warn- und Informationskonzept der Bevölkerung „bei Gefahren größeren Umfangs“ in Abstimmung mit Kommunen und dem Landkreis zu erstellen. Dieses sollte alle 5 Jahre aktualisiert werden und insbesondere vulnerable Gruppen (Kinder, Menschen mit körperlichen, seelischen, geistigen Beeinträchtigungen) berücksichtigen (LBKG 12.02.2022).

In vielen Landkreisen sind diese Vorgaben nicht umgesetzt worden, andere, v.a. Flussanrainer, haben zwar einen RAEP Hochwasser, aber keine Ergänzung um ein Starkregenkonzept. Auch ein kohärentes Warn- und Informationskonzept der Bevölkerung liegt nur selten vor. Im Projekt HoWas21 wurden von Seiten der KFS die Gründe analysiert, die eine Umsetzung verhinderten, und die hier kurz angerissen werden sollen:

1) Starkregenereignisse als Normalität; 2) Vorhersagbarkeit des Impacts; 3) Tendenz zum „Blame-Game“; 4) fehlende Sanktionsmöglichkeiten und Kontrollen; 5) Verzögerung durch Pandemie; 6) Fokus auf Feuerwehren.

1) Starkregenereignisse als Normalität

Starkregenereignisse kommen relativ häufig vor und sind für die Akteure der lokalen Gefahrenabwehr Teil des alltäglichen Einsatzgeschehens. Fast immer können diese mit den Ressourcen der vor Ort vorhandenen Freiwilligen oder Berufsfeuerwehren bewältigt werden, wenn auch, da es sich oft um eine Vielzahl an Einsatzstellen handelt, vielfach überörtliche Hilfe erforderlich ist. Die Feuerwehren verfügen daher über vielfältige Erfahrungen mit diesen oft technisch nicht sehr anspruchsvollen Einsatzstellen, die jedoch meist zeit- und ressourcenintensiv sind (Kutschker 2019). Besonderheiten oder Abgrenzungen zu einer Hochwasserschadenslage werden selten gesehen, auch der RAEP Hochwasser für Rheinland-Pfalz sieht diese nicht vor. Eine Starkregenlage mit den entsprechenden Vorwarnungen stellte daher für die lokale Gefahrenabwehr erstmal an sich keine beunruhigende Lage dar, zumal die angegebenen Wassermengen und Abflussberechnungen z.T. auch kaum interpretiert bzw. auf lokale Kontexte übertragen werden konnten.

2) Vorhersage des Impacts

Die Interpretation von technischen Daten im Rahmen von Wetterwarnungen ist voraussetzungsvoll. Es bedarf im Vorfeld der Erstellung eines entsprechenden vorsorgenden Starkregenkonzepts mit einer Gefahren- und Risikoanalyse. Dies bedingt Expertise und finanzielle wie personelle Ressourcen auf Seiten der Katastrophenschutzakteure. Diese liegen weder auf kommunaler noch Landkreisebene/Ebene der kreisfreien Städte flächendeckend vor. Hier basiert das Engagement im Katastrophenschutz in der Mehrzahl auf Ehrenamtlichkeit (siehe dazu den Abschnitt zum Ehrenamt), bzw. sind die Wochenstunden, die bei den entsprechenden Ordnungsverwaltungen dafür vorgesehen sind, minimal. Dennoch fordern beispielsweise der RAEP Hochwasser sowie das Landeskatastrophenschutzgesetz in Rheinland-Pfalz, dass derartige Risiko- und Gefahrenanalysen auf kommunaler Ebene erstellt werden sollen. Nur hier liege auch das entsprechende lokale Wissen vor, um die Lage adäquat zu bewältigen. Fragt man auf der entsprechenden lokalen Ebene (Landkreis/kreisfreie Stadt/Kommune) nach, wird jedoch teilweise die Zuständigkeit oder auch die Möglichkeit für diese Art impactbasierter Vorhersage negiert:

„Also wenn Sie sich ansehen, wie ist gerade die Vegetationsphase, ein Jahr hab ich ein Feld mit Mais und im anderen Jahr habe ich ein Feld mit Weizen oder Roggen. Und je nachdem, wie stark ist das schon angewachsen, ist das frisch gepflanzt, wann kommen diese Gewitter, von daher Sie können nicht alles von vornherein auch so in der Abschätzung dann auch abwägen, wie es nachher sich dann in der Auswirkung dann niederschlägt“ (Zitat Expert*inneninterview HoWas21).

3) Tendenz zum „Blame-Game“

Wie im obigen Abschnitt ersichtlich, gibt es unter den jeweiligen Ebenen des Katastrophenschutzes eine Tendenz zum „Blame-Game“, also der gegenseitigen Schuld- oder Zuständigkeitszuweisung. Zwar werden fehlende/unklare Zuständigkeiten regelmäßig und auch in der Aufarbeitung kritisiert, zugleich kann die z.T. gesetzlich festgelegte Aufgabenteilung verschiedener Akteure strategisch genutzt werden, um sich von unliebsamen oder aus Ressourcengründen nicht zu bewältigenden Aufgaben loszusprechen. Dies zeigt sich sehr deutlich an den schon erwähnten Diskussionen um die Erstellung eines kohärenten Warnkonzepts, welches in Rheinland-Pfalz an der Schnittstelle Kommune-Landkreis angesiedelt sein soll („in Abstimmung mit …“) und damit Gegenstand von Verhandlungen wird:

„Nach Ansicht der örtlichen Wehrführer kann die Vorwarnung der Bevölkerung nicht die Aufgabe der Feuerwehr sein“ (VG Bitburg 2020: 86).

Eine weitere schwierige Situation ergibt sich für Regionen an der Grenze zu anderen Bundesländern, wenn die Wassermassen unmittelbar aus dem angrenzenden Bundesland kommen, die Warnung als Teil des Katastrophenschutzes aber ebenso wie dieser föderal organisiert ist und es daher kaum strukturierte bundesländerübergreifende Warnkonzepte gibt:

„Ja hier direkt an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Das Hauptwasser haben wir von Nordrhein-Westfalen bekommen, da oben auf den Höhen sind 220 Liter pro Quadratmeter gefallen, hier unten bei uns bloß 170 innerhalb der 24 Stunden. Da kann man sich das vorstellen, was hier ankommt. Aber durch die Landesgrenze Rheinland-Pfalz-Nordrhein-Westfalen gibt es keinerlei Austausch von irgendwelchen Meldungen oder Hinweisen oder sonst irgendetwas“ (Zitat Expert*inneninterview HoWas21).

4) Fehlende Sanktionsmöglichkeiten und Kontrollen

Ein weiteres Problem ist, dass das Land keine Fachaufsicht über den Katastrophenschutz besitzt, es ist die gesetzliche Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung sich um den Katastrophenschutz und die lokale Gefahrenabwehr zu kümmern. Wenn keine Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen sind, werden in Regionen, in denen die lokalen Verwaltungen ohnehin schon knapp ausgestattet sind, der Katastrophenschutz bzw. die lokale Gefahrenabwehr, die relativ kostenintensive Posten sind, nicht hoch priorisiert.

5) In Bearbeitung/verzögert

In einigen Gemeinden wurden in Folge der Initiative der Landesregierungen Rheinland-Pfalz Starkregenkonzepte erarbeitet. Dieser Erarbeitungsprozess ist ein komplexes Verfahren, so dass die Erstellung mit entsprechenden Gutachten und auch Einbindung der betroffenen Bevölkerung einige Jahre in Anspruch nehmen kann:

„Es gab hier ein Starkregenkonzept, das im Zuge der 2016er Ereignisse erstellt wurde, das jetzt komplett über den Haufen geworfen ist. Weil wir haben gesehen, dass das Wasser stellenweise ganz anders gelaufen ist. Das war eigentlich in der Vorstellung, aber durch erst Corona hat es sich verschoben diese offizielle Vorstellung. Dann kam die Flut, dann war es eh hinfällig, jetzt müssen wir ein Neues machen“ (Zitat Expert*inneninterview HoWas21).

Hier zeigt sich deutlich, dass selbst das Vorhandensein eines Konzepts auch keine Garantie dafür ist, dass Schäden vermieden werden.

6) Fokus auf Feuerwehren

Eine grundsätzliche Problematik im Bereich der lokalen Gefahrenabwehrplanung ist, dass diese in der alleinigen Zuständigkeit der Feuerwehren liegen. Diese haben aufgrund ihrer vielfach sehr klaren technischen Ausbildung und ihres klar umrissenen Auftrags oft wenig Kenntnis über soziale Vulnerabilitäten und die Leistungen, die die sog. „weißen“ Organisationen für die Bewältigung einer Lage bringen könnten. Die Dominanz der Feuerwehren zeigt sich auch in den vorliegenden Berichten und Lessons Learned, die selten die Perspektive der anderen Hilfsorganisationen wie Deutsches Rotes Kreuz (DRK) oder Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) mit abbilden. Auch in der Bewältigung der Lage wurde viel Kritik an den Feuerwehren geübt, die zwar technisch und personell sehr gut ausgestattet seien, aber für die die Lage nach Beendigung ihrer Arbeit beendet war – wo die Hilfsorganisationen erst überhaupt in den Einsatz kamen.

4. Ehrenamt, Spontanhelfende und zivilgesellschaftliches Engagement

Sara T. Merkes; Theresa Zimmermann

Das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) geförderte Projekt ATLAS-ENGAGE untersucht im Rahmen einer Meta-Analyse vor dem Hintergrund sich verändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und Trends die verschiedenen Gesichter des Engagements entlang von forschungs- und praxisbasierten Konzepten zur Einbindung unterschiedlicher Engagementtypen vom klassischen Ehrenamt bis zur akuten Spontanhilfe in den Bevölkerungsschutz.

Katastrophenschutz in Deutschland ist zum großen Teil auf Ehrenamtliche angewiesen: Die im Bevölkerungsschutz zusammenarbeitenden Akteure stützen sich grob überschlagen auf etwa 2 Millionen Ehrenamtliche[8] deutschlandweit, die sich im Technischen Hilfswerk (THW) und den Freiwilligen Feuerwehren sowie den im Zivil- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG 1997) erwähnten mitwirkenden zivilgesellschaftlichen Hilfsorganisationen ASB, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), DRK, Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und Malteser-Hilfsdienst (MHD) engagieren. Im Kontext der Bewältigung der Starkregenereignisse 2021 waren in den ersten Wochen und Monaten mehr als 12.000 Einsatzkräfte der obig erwähnten Hilfsorganisationen beteiligt (BMI und BMF 2021). Des Weiteren war das THW als hauptsächlich ehrenamtlich gestützte Bundesbehörde bis Juli 2022 mit 17.000 THWler*innen und etwa 2,6 Millionen Stunden im Einsatz (THW 2022). Hinzu kamen etliche Feuerwehrfrauen und -männer der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren, mehr als 7.800 Kräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamts sowie in Amtshilfe mehr als 2.300 Bundeswehrangehörige (BMI und BMF 2022). Sie alle gehören zum offiziellen Katastropheneinsatz.

Neben den offiziellen Einsatzkräften waren nach Schätzungen des Bundesministeriums des Inneren und des Bundesministeriums der Finanzen bis zur Veröffentlichung ihres Berichts im März 2022 etwa 100.000 private Helfende, teilweise organisiert in Initiativen, bestehenden oder neu gegründeten Netzwerken, Vereinen und sich spontan zusammenfindenden Hilfsgemeinschaften aktiv (BMI und BMF 2022). Dieses Engagement, wenn auch im direkten Nachgang an die Starkregenereignisse am stärksten ausgeprägt – an den Sommerwochenenden wurden zeitweise 2.500 Helfende pro Tag allein vom Helfershuttle registriert (SWR 2021) –, geht weit über die Akuthilfe hinaus und trägt bis heute tatkräftig zum Wiederaufbau bei: Allein der örtlich auf das Ahrtal beschränkte Helfershuttle zählte bis Ende Mai 2022 mehr als 125.000 Helfende[9] und fast eine Million Arbeitsstunden (Süddeutsche Zeitung 2022). Kurzum, das freiwillige Engagement im Kontext der Starkregenereignisse – sei es im behördlich stabsorganisierten Einsatz oder in zivilgesellschaftlichen Netzwerken – war enorm und lässt sich als essenzielle Komponente der gesellschaftlichen Resilienz gegenüber Krisen und Katastrophen verstehen (vgl. Krüger und Albris 2021).

Eine große Herausforderung, die derzeit trotz einzelner Vorstöße und der intensiven Beschäftigung mit der Thematik durch Bevölkerungsschutzakteure spätestens seit den Hochwasserereignissen von 2013 weiterhin besteht, ist die Integration dieser zwei Stränge der Katastrophenbewältigung, d.h. des offiziellen, organisationgebundenen Bevölkerungsschutzeinsatzes und der privaten zivilgesellschaftlich, nachbarschaftlich und/oder spontan organisierten Hilfsinitiativen (vgl. IM NRW 2022, 14). Während bereits der offizielle Einsatz die Kooperation und Koordination einer Vielzahl unterschiedlicher Einsatzorganisationen erfordert, ist die informellere Hilfe noch viel stärker zersplittert und divers, obgleich durchaus auch bündelnde Akteure und vernetzende Angebote entstanden (vgl. bspw. Helfer-Stab 2022): Allein das Flut-Wiki (2022) umfasst mehr als 800 Gruppen und Seiten, die sicherlich auch der großen und ortsübergreifenden Lage geschuldet sind, denn neben den überregionalen oder fachlich bzw. bereichsfokussierten Hilfsinitiativen wurden eine Vielzahl an lokal verankerten Hilfsgemeinschaften ins Leben gerufen (Stand März 2022, eigene Zählung).

Auffällig ist, dass der Großteil der zumindest erfassten Netzwerke privater Initiativen sich auf soziale Medien als Kommunikations- und Koordinationskanäle stützt und somit einer breiteren, über die lokale Gemeinde hinausgehenden Öffentlichkeit zugänglich und kommunizierbar ist. Dies bedeutet, dass sich Ressourcenpoolingnetzwerke tief in das World Wide Web spinnen und Hilfsgemeinschaften ortsunabhängiger agieren können. Durch die Digitalisierung erweitern sich einerseits die Möglichkeiten und andererseits die Grenzen von Einsätzen und Initiativen, wobei internetbasierte Aktivitäten sich zu einem zweiten virtuellen Einsatzort mit eigenen Bedarfen entwickeln, den auch die Bevölkerungsschutzorganisationen nicht mehr außer Acht lassen können, so beispielsweise hinsichtlich der Lagebilderfassung, Krisenkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Einen weiteren Punkt stellt die Hybridität der privaten Akteure dar: So war es auch in der Bewältigung der Hochwasserlage 2021 durchaus nicht ungewöhnlich, dass sich an Bevölkerungsschutzorganisationen gebundene Ehrenamtliche anstelle oder über ihren offiziell angeforderten Einsatz hinaus, als Privatpersonen mit ihrem Wissen und ihren Netzwerken an der Lagebewältigung und Hilfe beteiligt haben bzw. beteiligen. Hilfsakteure nutzen dabei ihre Ressourcen und Rollen flexibel, greifen sowohl auf berufliche als auch private Netzwerke zurück, u.a. indem sie in die gerade zuträglichste Rolle schlüpfen. So wurde uns in einem Interview berichtet, wie der Bürgermeister eines kleinen Ortes hauptsächlich privat mit anpackt, aber bei Bedarf in seiner Funktion als Bürgermeister aber Spendenquittungen ausstellt. In einem anderen Fall hat sich ein Bundeswehrangehöriger zur privaten Hilfe freistellen lassen, hat aber über berufliche Kontakte Ressourcen akquiriert, seine Expertise gegenüber den offiziellen Einsatzorganisationen mithilfe seines Berufsausweises nachgewiesen und durch seinen Vorgesetzten wurde psychosoziale Unterstützung durch Bundeswehrangehörige sowohl ihm als auch anderen Privathelfenden zugänglich gemacht.

Die zivilgesellschaftliche Bewältigung der Starkregenereignisse stützte sich sowohl auf bestehende berufliche und private Netzwerke und Vereinigungen – z.B. konnten dank ihrer Vernetzung Landwirt*innen mit ihren Traktoren und Hängern innerhalb kurzer Zeit für Evakuierungen wie beispielweise des Eschweiler Krankenhauses bereitstehen – als auch aus der Lage heraus entwickelte Initiativen und Hilfsgemeinschaften wie beispielsweise die Gründung des Helfershuttles, um dem Verkehrsproblem zu begegnen.

Basierend auf unseren Forschungen gehen wir davon aus, dass diese hybriden und spontanen Hilfsformen und -netzwerke einerseits weit verbreitet sind und andererseits in Anbetracht der tendenziell komplexer, hybrider und langanhaltender werdenden Einsatzlagen an Bedeutung gewinnen werden. Sofern Ressourcen, Kooperationsmöglichkeiten und Koordinationskanäle bestehen, ist die innovative und kreative Entwicklung und Kopplung zivilgesellschaftlicher, privater und auch unternehmensbasierter Hilfsinitiativen nicht verwunderlich und wenn auch nicht konkret, so dennoch in der Wahrscheinlichkeit ihres Agierens in einer Katastrophenlage planbar. Eine Befragung unter der Berliner Bevölkerung ergab beispielsweise, dass 88% der Befragten bereit wären, im Katastrophenfall zu helfen, während 55% die Bereitschaft äußerten, im Katastrophenfall fremde Menschen zu Hause aufzunehmen und 94% angaben, dass sie bereit wären, Nahrung und Kleidung zur Verfügung zu stellen (Lorenz et al. 2015).

Unsere These ist, dass gesamtgesellschaftliche Katastrophenbewältigung so komplex und vielfältig ist wie die Gesellschaft selbst. Sie kann weder losgelöst von offiziellen, institutionalisierten Strukturen noch informellen, sozialen Netzwerken oder beruflichen Kontexten verstanden werden. Dabei unterliegt die Gesellschaft in den letzten Jahren massiver Veränderungen in ihren Funktions- und Wirkmechanismen, die auch das Engagement mitprägen und mitunter neue Lösungen bzw. Anpassung von behördlichen Strukturen und Katastrophenschutzinstitutionen erfordern. So zeichnen sich Veränderungen hinsichtlich bevorzugter Engagementformen, transnationale Abhängigkeiten und folglich volatile, vulnerable Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Politisierung humanitärer Belange und Hilfsbereiche, neue und alte Vulnerabilitätsmuster sowie Veränderungen in der Wahrnehmung von Gefahren und eigener Engagementmöglichkeiten ab, die möglicherweise sich auf längere Sicht auf die Katastrophenkultur auswirken könnten.

Um die Entwicklungen der Engagementformen und -netzwerke und die daraus entstehenden Kooperationsmöglichkeiten und -notwendigkeiten verstehen und antizipieren zu können, bedarf es also auch einer Beschäftigung mit gesellschaftlichen Entwicklungen, darunter: die Alterung, aber auch Heterogenisierung der Gesellschaft, räumliche Unterschiede und zunehmende (Alltags- und Lebens-)Mobilität, gestresste Ökosysteme und klima-, aber auch gesellschaftsstrukturbedingte Gefahrenveränderungen, neue Leitlinien und Schutzvorschriften, Technisierung und digitale Vernetzung auch Kritischer Infrastrukturen weit über den nationalen Kontext hinaus, flexibilisierte Arbeitswelten und Wissenstransformationen, individualisierte Lebenswelten einerseits aber auch neue Formen kollektiven Handelns andererseits.

5. Fallstudie: Krankenhausevakuierung in Eschweiler

Nicolas Bock; Sidonie Hänsch; Anja Rüger

Infolge von übertretenden Gewässern mussten in den betroffenen Bundesländern mehrere von Wasser bedrohte Krankenhäuser evakuiert werden, so unter anderem in Leverkusen, Trier und Eschweiler. Für das Forschungsprojekt RESIK, welches Gefahrensituationen und Evakuierungsabläufe in der kritischen sozialen Infrastruktur „Krankenhaus“ erforscht und die Resilienz von Gesundheitseinrichtungen gegenüber Hochwasserszenarien erhöhen möchte, war die Hochwasserkatastrophe 2021 daher von besonderem Untersuchungsinteresse. Die Forschung bezüglich Vollevakuierungen von Krankenhäusern konnte bis dato vor allem entlang der (Elbe-) Flutkatastrophe von 2002 in Dresden beforscht werden. Die Ereignisse im letzten Jahr erlaubten es dem Projekt, umfassende, neue Erkenntnisse zum Forschungsthema zu erarbeiten. Im Fokus lag dabei das St. Antonius-Hospital im nordrhein-westfälischen Eschweiler, welches infolge der Isolation des Hauses durch Wassermassen und einer parallelen Überflutung der unteren Geschosse sowie der Versorgungs- und Technikräume am 15.07.2021 vollständig evakuiert werden musste.[10] Gleichwohl das Krankenhaus über weitaus bessere bauliche Hochwasserschutzanlagen verfügte als dies die gültigen Hochwasserkarten vorgaben, wurde die Anlage durch das extreme Hochwasser überflutet, was von keinem der von der KFS Befragten zuvor als vorstellbar angenommen wurde.

Die KFS führte im Nachgang der Ereignisse Interviews mit Mitarbeitenden des Krankenhauses, den Eschweiler BOS sowie mit Vertretern der örtlichen Bevölkerung und konnte darauf aufbauend die Ereignisse rund um das Krankenhaus modellbasiert aufbereiten und Schlussfolgerungen in Bezug auf Krankenhausnotfallmanagement, Schnittstellen und Kommunikation zwischen den beteiligten Akteur*innen und Evakuierungsprozessen allgemein ziehen.

Je nach persönlichem Erfahrungsschatz mit Hochwassersituationen, des Tätigkeitsorts und des jeweiligen Tätigkeitsfokus war die Einschätzung über die Gefährdungslage, die benötigten Mittel und die zu treffenden Maßnahmen durchaus unterschiedlich. So wurden Maßnahmen zur Wasserwehr und der Evakuierung von Intensivpatient*innen von der Krankenhauseinsatzleitung zunächst für dringlicher befunden, als von der Eschweilerer Feuerwehr, welche jedoch im Gegensatz zum Krankenhaus die Einsatzlage im gesamten Stadtgebiet in der Einsatzmittelverteilung beachten musste. Auch die spät erfolgende Disposition von Hubschraubern zur Evakuierung der Intensivpatient*innen durch den Krisenstab der Städteregion Aachen sorgte klinikseitig für Unverständnis in der Situation, wenngleich auch hier die ausgedehnte Flächenlage sowie wetterbedingte Einschränkungen für eine Verknappung der Einsatzmittel- und optionen sorgten. Die Befragten äußerten diesbezüglich die Vermutung, dass in den räumlich getrennt und situativ und operativ unterschiedlich geforderten beteiligten Gremien die jeweiligen Lagebilder voneinander abwichen – aufgrund von technischen Kommunikationsschwierigkeiten, unterschiedlichen professionellen Foki- und Idiomen sowie räumlicher Entfernung zwischen den Entscheidungsgremien konnte sich ein gemeinsames Lagebild über die Situation am Krankenhaus sowie die zu treffenden Maßnahmen nur langsam durchsetzen. Als extrem wertvoll in dieser Lage erwiesen sich Mitarbeitende, welche sowohl Kenntnisse über Arbeitsweise und Struktur im Krankenhaus als auch in den Organisationen des Katastrophenschutzes aufwiesen – z.B. Notärzte und Leitende Notärzt*innen – und so eine Art „Dolmetscherfunktion“ zwischen beiden Akteursgruppen übernehmen konnten. Die Interviewten äußerten, dass die Organisation des Rettungsdienstes auf kommunaler Ebene in der Situation zu Nachteilen führte, da durch die räumlich-organisationale Eingrenzung übergeordnete Schnittstellen und Strukturen sowie Kommunikationsmöglichkeiten nur wenig bekannt waren.

Eine weitere koordinatorische Herausforderung war die Transportorganisation: So wäre die Evakuierung von intensivpflichtigen Patient*innen bereits vor der von ortskundigen Mitarbeitenden antizipierten Isolation des Krankenhauses angezeigt gewesen. Diesbezügliche Bemühungen scheiterten jedoch an mangelnder Verfügbarkeit boden- und luftgebundener Transportmittel. Die Suche nach Zielkrankenhäusern für evakuierte Patient*innen wurde hauptsächlich auf telefonischem Wege durch das Krankenhaus durchgeführt – in Anbetracht der Flächenlage und in Unkenntnis über die Lage jenseits des eigenen Wirkungsbereichs am Krankenhaus wäre diese Aufgabe in den Augen der Verantwortlichen jedoch vielmehr dem Krisenstab der Städteregion zuzuordnen gewesen, welcher einen besseren Überblick über die Gesamtlage- und Kapazitäten hätte. Auch die Kommunikation zwischen Krankenhaus und Rettungsdienst wäre optimierungsbedürftig, da nicht alle Patient*innen in geeignete Zielkrankenhäuser verlegt werden konnten.

Durch die Zusammenarbeit von Spontanhelfenden, dem Katastrophenschutz und dem Krankenhaus konnte die Evakuierung des Krankenhauses zügig vorgenommen werden. So wurde die Evakuierung der nicht intensiv behandelten Patient*innen zum großen Teil mit improvisierten Transportmitteln der örtlichen Landwirte (Traktoren/Hänger) vorgenommen, welche im Gegensatz zu herkömmlichen Kranken- und Rettungstransportfahrzeugen eine gewisse Watfähigkeit aufwiesen. Die Transportorganisation als auch die Koordination der Helfenden aus der Landwirtschaft erfolgte dabei hautsächlich über etablierte, lokale soziale Kontaktnetzwerke und durch improvisierte vor-Ort-Koordination. Aus Sicht der ungebundenen Helfenden fehlte hier allerdings eine klare Struktur hinsichtlich Verantwortlichkeiten, Hierarchie und Ansprechpartner*innen der Stadt/der BOS (siehe dazu auch Abschnitt zum Ehrenamt).

Ein weiteres Problem bestand in der Zuführung ausgeruhten Personals zur Ablösung der Kräfte von Krankenhaus und im Katastrophenschutz. So waren manche entscheidungstragenden Personen bis zu 70 Stunden vor Ort. Die Alarmierung frischer Einsatzkräfte und Stabsmitglieder erwies sich insbesondere in Bezug auf überörtliche Kräfte als systembedingt langwierig und teils ineffektiv, insbesondere Führungsunterstützungseinheiten waren kaum verfügbar. Die Einweisung neuer Kräfte erwies sich als extrem komplex, ebenso wie die Erreichbarkeit der Einsatzstelle Krankenhaus aufgrund der ausgedehnten Flächenlage erschwert war – ein Zustand, der sich teilweise über Wochen hielt.

Da Krankenhausbetriebe mittlerweile marktwirtschaftlichen Prinzipien unterliegen, steht die Geschäftsführung unter besonderem Druck, das Krankenhaus möglichst lange zu halten, oder schnellstmöglich wieder zu öffnen. Zwar sind Investitionen in Krankenhäuser als kritische Infrastrukturbetriebe Ländersache, bei einer Zahlungsunfähigkeit sind jedoch Geschäftsführer*innen in alleiniger Haftung. Die Wiederaufnahme des Betriebs des Krankenhauses schnellstmöglich nach den Aufräumarbeiten unter Verwendung von Notstromaggregaten war bspw. insolvenzrechtlich in höchstem Maße heikel und mit einem enormen persönlichen Risiko für den/die Geschäftsführende*n verbunden.

Weitere Herausforderungen ergaben sich aus allgemeinen baulichen und strukturellen Aspekten. So ist die bauliche Anordnung von kritischen Betriebseinrichtungen wie Notstrom, Serveranlagen und anderen überlebenswichtigen Anlagen in Keller- oder Erdgeschossen bei hochwasser-/starkregengefährdeten Kliniken wenig praktikabel für Notfälle. Auch die Digitalisierung von Patient*innenakten, Arztbriefen, Medikamentenlisten etc. ohne Möglichkeit, diese Daten nach einem Stromausfall aus dem System extrahieren zu können oder über eine analoge Rückfallebene zu verfügen, kann sich als extrem nachteilig in der Situation herausstellen. Gleiches gilt für die Kommunikationsmittelausstattung der Krankenhauseinsatzleitung – es bedarf einer gesicherten, einheitlich erreichbaren Kommunikationsverbindung nach „außen“, also bspw. zum Krisenstab oder zur Feuerwehreinsatzleitung, um ein gemeinsames Vorgehen über einen längeren Zeitraum abstimmen zu können – auch bei Stromausfällen. In der Situation der Isolation des Krankenhauses Eschweiler haben nur die Verwendung privater Mobilfunktelefone und Powerbanks sowie persönliche Kontakte zwischen den Akteuren und Organisationen die Kommunikationskanäle offenhalten können.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Wassermassen durch Starkregen und daraus resultierendem Hochwasser zeigten kaskadierende Effekte der Schnittstellenmängel zwischen den unterschiedlichen Organisationen auf und steigerten somit die körperlichen und psychischen Belastungen auf die beteiligten Akteure.

Literatur/weiterführende Veröffentlichungen zum Thema

ADD Trier (2020): AG Starkregen. Einsatzhinweise Starkregen Sachstand. Online verfügbar unter https://bks-portal.rlp.de/sites/default/files/og-group/35719/dokumente/2019_03_14_Hochwasser%20als%20Einsatzszenario%20in%20RLP.pdf, zuletzt geprüft am 15.07.2022.

Beinlich, Wilko (2021): Konzeptionsanalyse BayZBE: Lesson Learnt des Ahrtal Hochwassers Juli 2021. Bayerisches Zentrum für besondere Einsatzlagen gGmbH.

Bloch, Ernst (1973): Erbschaft dieser Zeit. Suhrkamp.

BMI; BMF (2021): Zwischenbericht zur Flutkatastrophe 2021: Katastrophenhilfe, Soforthilfen und Wiederaufbau. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat; Bundesministerium der Finanzen.

BMI; BMF (2022): Bericht zur Hochwasserkatastrophe 2021. Katastrophenhilfe, Wiederaufbau und Evaluierungsprozesse. Bundesministerium des Inneren und für Heimat; Bundesministerium der Finanzen.

DKKV (2013): Das Hochwasser im Juni 2013. Bewährungsprobe für das Hochwasserrisikomanagement in Deutschland. DKKV.

DKKV (Hg.) (2003): Hochwasservorsorge in Deutschland. Lernen aus der Katastrophe 2002 im Elbegebiet. Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge. Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge e.V (Lessons learned, 29).

Flut-Wiki (2022): Hilfsplattformen. Online verfügbar unter https://www.flut-wiki.de/w/Hilfsplattformen, zuletzt aktualisiert am 22.03.2022, zuletzt geprüft am 30.03.2022.

Gerlach, Nicole (2018): Starkregenereignisse im Mai/Juni 2016 und 2018. Online verfügbar unter https://lfu.rlp.de/de/infos-zum-herunterladen/fachveranstaltung-starkregen-und-hochwasserschutz/, zuletzt geprüft am 15.07.2022.

Helfer-Stab (2022): Helfer-Stab Hochwasser Ahr. Online verfügbar unter https://helfer-stab.de/, zuletzt geprüft am 08.07.2022.

IM NRW (2022): Katastrophenschutz der Zukunft. Abschlussbericht des vom Minister des Innern berufenen Kompetenzteams Katastrophenschutz. Ministerium des Innern Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf.

VG Bitburger Land (2020): Entwurf – Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept für die Ortsgemeinde Dudeldorf. Online verfügbar unter https://dudeldorf.de/fileadmin/user_upload/Entwurf_Hochwasservorsorgekonzept_Dudeldorf.pdf, zuletzt geprüft am 15.07.2022.

Krüger, Marco; Albris, Kristoffer (2021): Resilience unwanted: Between control and cooperation in disaster response. In: Security Dialogue 52 (4), S. 343–360.

Kutschker, Thomas (2019): Flächenlagen nach Starkregenereignissen – Die Feuerwehr an der Belastungsgrenze. In: BBK Bevölkerungsschutz 2, S. 6–11.

Landtag Nordrhein-Westfalen (2022): Zwischenbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses V (“Hochwasserkatastrophe”). Drucksache 17/14944. Online verfügbar unter https://opal.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-16930.pdf.

Landtag Rheinland-Pfalz (2021): Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz – Kommunikation, Warnung und Prävention. Antwort des Ministeriums des Inneren und für Sport auf die Große Anfrage der Fraktion der AfD – Drucksache 18/774.

LBKG (12.02.2022): Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG). Fundstelle: GVBl. 1981, 247. Online verfügbar unter https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-Brand_KatSchGRPrahmen, zuletzt geprüft am 17.02.2022.

Lorenz, Daniel F.; Dittmer, Cordula. (2021): Disasters in the ‘Abode of Gods’—Vulnerabilities and Tourism in the Indian Himalaya. In: International Journal of Disaster Risk Reduction 55. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102054

Lorenz, Daniel F.; Schulze, Katja; Wenzel, Bettina; Voss, Martin (2015): Hilfsbereitschaft im Katastrophenfall. In: Notfallvorsorge 46 (3), S. 12-19.

Manyena, Siambabala (2006): The concept of resilience revisited. In: Disasters 30 (4), S. 434-450.

Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (2020): Rahmen- Alarm und Einsatzplan Hochwasser. Online verfügbar unter https://bks-portal.rlp.de/sites/default/files/og-group/57/dokumente/RAEP%20Hochwasser%20Stand%2018.08.2020_0.pdf, zuletzt geprüft am 15.07.2022.

Rüger, Anja; Bock, Nicolas; Dittmer, Cordula; Merkes, Sara T.; Voss, Martin (2022): Die Evakuierung des St.-Antonius-Hospitals Eschweiler während der Flutereignisse im Juli 2021. KFS Working Paper Nr. 25. Berlin: Katastrophenforschungsstelle (in Vorbereitung).

Schulze, Katja & Voss, Martin (2022). Weather Forecast and Weather Warning Preferences in Germany. Results of a national representative study. KFS Working Paper Nr. 24. Berlin: Katastrophenforschungsstelle. Download.

Schulze, Katja; Voss, Martin (2020): Sturm „Sabine“ – Wahrnehmung der Warnungen und Reaktionen. Ergebnisse einer deutschlandweiten Bevölkerungsbefragung. KFS Working Paper Nr. 18. Berlin: Katastrophenforschungsstelle. Download.

Spilcker, Axel (2021): Flutkatastrophe: Als Ermittler ins Brackwasser steigen, finden sie erste Leiche. In: FOCUS Online, 13.12.2021.

Süddeutsche Zeitung (2022): Online-Hilfe statt Helfershuttle im flutgeschädigten Ahrtal. Hochwasser – Grafschaft. Online verfügbar unter https://www.sueddeutsche.de/panorama/hochwasser-grafschaft-online-hilfe-statt-helfershuttle-im-flutgeschaedigten-ahrtal-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220505-99-166891, zuletzt aktualisiert am 05.05.2022, zuletzt geprüft am 08.07.2022.

SWR (2021): Viele Tausend Helfer im Ahrtal – doch Zahlen sinken vor dem Winter. Drei Monate nach der Flut. Südwestrundfunk. Online verfügbar unter https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/helfer-flut-vor-dem-winter-100.html, zuletzt aktualisiert am 06.10.2021, zuletzt geprüft am 08.07.2022.

THW (2022): Ein Jahr nach Starkregen „Bernd“. Größter Einsatz in THW-Geschichte. Technisches Hilfswerk. Online verfügbar unter https://www.thw.de/SharedDocs/Meldungen/DE/Pressemitteilungen/national/2022/07/pressemitteilung_001_pm_starkregen_lang.html;jsessionid=6AE06CA6B652A3B85E7BF626EE9289BF.2_cid388?nn=7059670 , zuletzt aktualisiert am 01.07.2022, zuletzt geprüft am 08.07.2022.

Voss, Martin (2022): Zustand und Zukunft des Bevölkerungsschutzes in Deutschland – Lessons to learn. KFS Working Paper Nr. 20 (Version 4). Berlin: Katastrophenforschungsstelle. Download.

Voss, Martin; Dittmer, Cordula; Schulze, Katja; Rüger, Anja; Bock, Nicolas (2022): Katastrophenbewältigung als sozialer Prozess: Vom Ideal- zum Realverständnis von Risiko-, Krisen- und Katastrophenmanagement. In: Notfallvorsorge (1), S. 22-32. Download.

ZSKG (1997): Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes. Zuletzt geändert durch Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328).

[1] Dieser Blogbeitrag ist ein kollektives Werk unterschiedlicher Autor*innen aus verschiedenen Projekten. Um die Zuordnung auch für die Leser*innen transparent zu gestalten, sind die einzelnen Abschnitte mit unterschiedlichen Autor*innen versehen.

[2] In der Bewältigung des „Himalayan Tsunami“, 2013 in Uttarakhand, Indien, waren interessanterweise sehr ähnliche Entwicklungen zu beobachten (Lorenz/Dittmer 2021).

[3] Warnprozesse und -kulturen, speziell die Warnung von Extremwetterereignissen, stehen aktuell im Projekt WEXICOM III sowie in HoWas21 im Zentrum. Das Projekt TsunamiRisk widmet sich der Untersuchung institutioneller Warnprozesse. In INCREASE ist eine Analyse der Hochwasserereignisse Deutschland geplant. Ziel ist es, die Erkenntnisse aus den jüngsten Hochwassererfahrungen in Deutschland zu ziehen und Lessons Learned für ein integriertes Katastrophenrisikomanagement (IKRM) abzuleiten. Das Projekt ATLAS-ENGAGE widmet sich der Frage, wie Spontanhelfende, neue und alte Formen des ehrenamtlichen Engagements und gesamtgesellschaftliche Entwicklungen in Katastrophenlagen wie den Starkregenereignissen 21 zusammengedacht werden können und welche Konzepte es zur Einbindung und Stärkung verschiedener Formen von Engagement im Katastrophenschutz gibt. Den Einsatz der Organisationen des Zivil- und Katastrophenschutzes in der Vorbereitung und Bewältigung der Starkregenereignisse 21 untersucht das Projekt HoWas21. Im Projekt RESIK werden die Krankenhausevakuierungen und die Bedeutung des Themas kritische Infrastrukturen in Krankenhäusern in der Hochwasserlage fokussiert.

[4] Dass die Hochwassermodelle und Pegelmessungen unzureichend waren für derartige Ereignisse und es auch bei der Prognose bzw. spätestens bei der Übersetzung der rein technischen Daten in lokale Auswirkungen vielfach massive Probleme gab, wird im Folgenden nicht – dafür aber im Projekt HoWas21 ausführlich betrachtet.

[5] Der Bereich der Sozialen Medien wird im Folgenden nicht betrachtet, da dieser sehr komplex und vielfältig ist und dazu bislang noch keine aussagekräftigen Ergebnisse vorliegen.

[6] Zur Warn-App “KatWarn” gibt es offiziell keine Downloadzahlen. Jedoch kann die Gesamtzahl der Nutzer*innen, wie auch die Aufschlüsselung derer in einzelne Landkreise, in einer großen Anfrage an den Landtag Rheinland-Pfalz genannt werden. Zur Warn-App “NINA” können ebenfalls keine Downloadzahlen genannt werden, jedoch können Nutzer*innen nach abonnierten Orten ausgewertet werden. Nicht beziffert werden können demgegenüber Nutzer*innen, die sich zu den Warnzeitpunkten tatsächlich vor Ort aufhielten (Landtag Rheinland-Pfalz 2022).

[7] Die Akademie der Katastrophenforschungsstelle (AKFS), eine gemeinnützige Ausgründung der KFS, führt gegenwärtig ein entsprechendes Pilotprojekt in der StädteRegion Aachen durch, in dem der Aufbau von Sirenen kommunikationswissenschaftlich begleitet wird.

[8] Die Zahl der de facto dem Bevölkerungsschutz zur Verfügung stehenden und einsatzbereiten Ehrenamtlichen ist schwierig zu beziffern, liegt aber insgesamt deutlich unter den schätzungsweise 2 Millionen Ehrenamtlichen, auch weil in den Hilfsorganisationen sich das Ehrenamt nicht auf den Bevölkerungsschutz beschränkt und nicht alle als Ehrenamtliche Erfasste über Einsatzbefähigung i.S.v. abgeschlossener Ausbildung, Gesundheitsschutz und gültiger bspw. Erste-Hilfe-Nachweise verfügen.

[9] Mehrfachzählungen möglich/wahrscheinlich

[10] Eine ausführliche Darstellung dieser Fallstudie ist zu finden unter: Rüger, Anja; Bock, Nicolas; Dittmer, Cordula; Merkes, Sara T.; Voss, Martin (2022): Die Evakuierung des St.-Antonius-Hospitals Eschweiler während der Flutereignisse im Juli 2021. Working Paper Nr. 25. Berlin: Katastrophenforschungsstelle (in Vorbereitung).