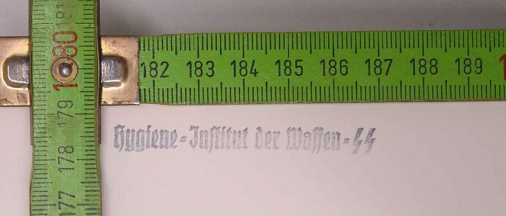

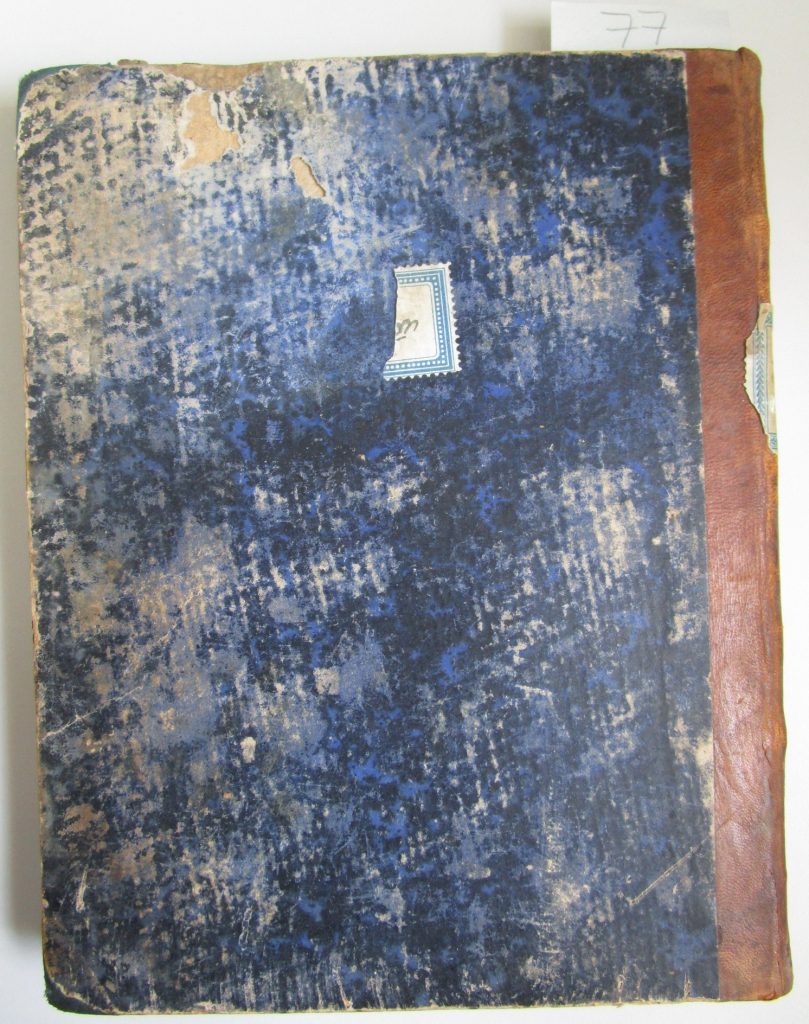

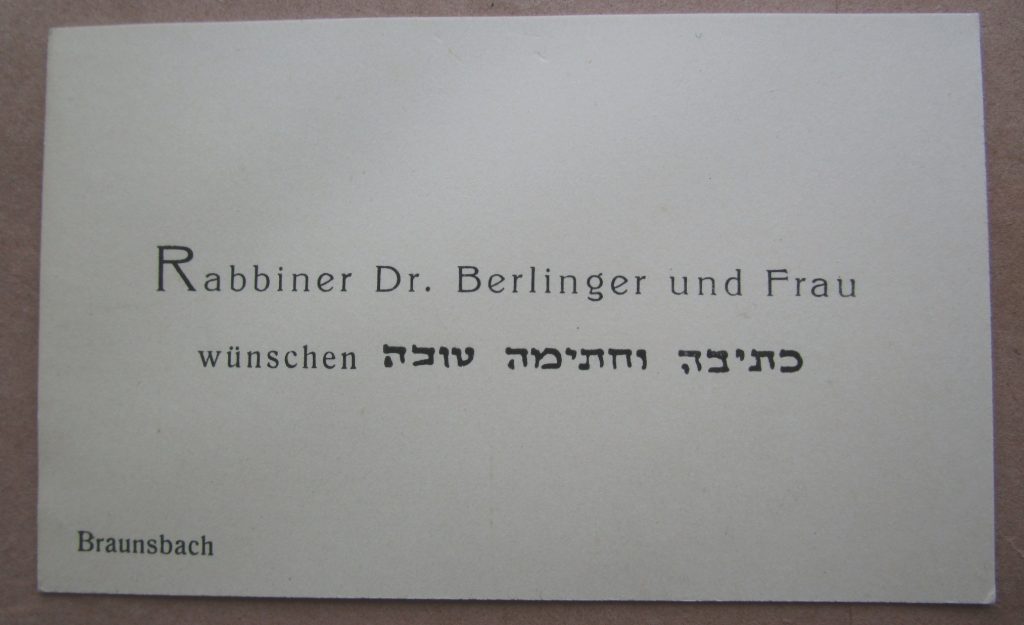

Im März 2024 fand unser Kollege Ulrich Benkenstein von der Fachbibliothek Sozialwissenschaften und Osteuropastudien ein kleines, unscheinbares, blau eingebundenes Buch mit dem Titel „Russland von Heute. Das Reisetagebuch eines Politikers (1929)“. In dem Buch ist die folgende Widmung niedergeschrieben: „Herrn Alfred Kerr in warmer Verehrung. Berlin, den 4. Februar 1930. Erich Koch-Weser“.

Quelle: Looted Cultural Assets

Laut Zugangsbuch wurde das Buch 1962 im Reise- und Versandbuchhandel Dr. Hubert Jux erworben. Wie es dorthin gelangte, ist nicht mehr zu klären.

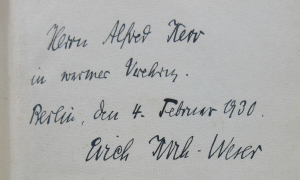

Der Name Kerr versetzte uns in Aufregung, denn es handelte sich um den zu seiner Zeit in Berlin überaus bekannten Theaterkritiker, Journalisten und Schriftsteller Alfred Kerr. Er war eine der einflussreichsten Stimmen im deutschen Kulturbetrieb. Er wurde für seinen bissigen Humor wie für seine Verrisse gleichermaßen geschätzt und gefürchtet.

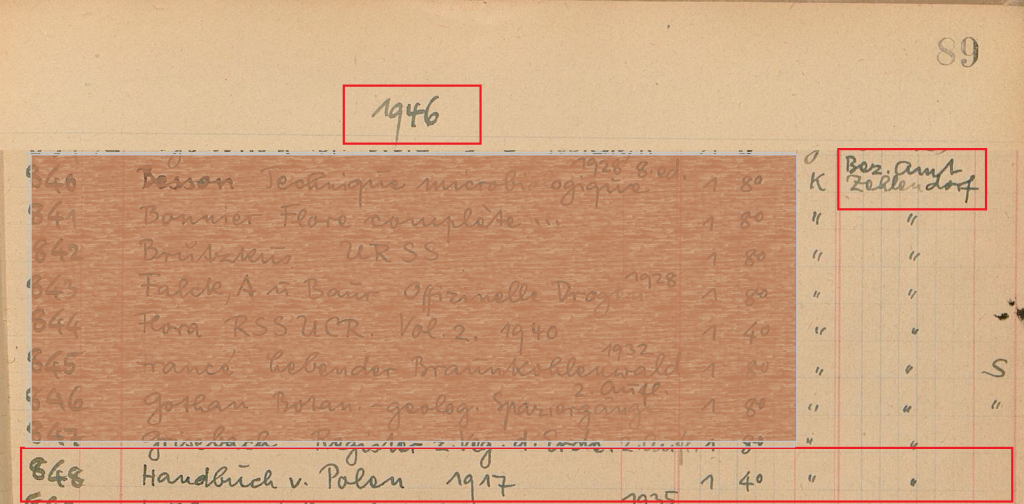

Quelle: Bibliothèque nationale de France, département / Wikipedia

Seine Lebensgeschichte ist, wie die vieler deutscher Intellektueller mit jüdischem Familien-Background, geprägt von dem kulturellen und intellektuellen Aufblühen Deutschlands und der Verfolgung ab 1933.

Als Alfred Kempner am 25. Dezember 1867 in Breslau geboren, verbrachte er seine Kindheit und Jugend dort und kam 1887 nach Berlin, um hier sein in Breslau begonnenes Studium der Geschichte, Philosophie und Germanistik fortzusetzen. 1894 schloss er sein Studium in Halle mit einer Promotion zur Jugenddichtung Clemens Brentanos als Dr. phil. ab.

Schon während des Studiums schrieb er, unter dem Namen Alfred Kerr, Theaterkritiken für die Vossische Zeitung, die Neue Rundschau, die Breslauer Zeitung und die Königsberger Allgemeine Zeitung. Ab 1900 für die Berliner Zeitung Der Tag.

1911 wurde er Mit- und Herausgeber der Kunst und Literaturzeitschrift Pan. Er war Förderer von Robert Musil, Henrik Ibsen und Gerhart Hauptmann. Er schrieb ab 1919 für das Berliner Tageblatt und für die Frankfurter Zeitung. Parallel veröffentlichte er seine Werke unter dem Titel Die Welt im Licht, New York, London, O Spanien!, Yankee-Land, den Gedichtband Caprichos und den Band Für Alfred Kerr. Ein Buch der Freundschaft von seiner Kindheit und Jugend.

In zweiter Ehe heiratete er 1920 die Komponistin Julia Weismann (1898–1965). Das Paar hatte zwei Kinder: Michael Kerr (1921–2002) und Judith Kerr (1923–2019). Er wurde später Richter am High Court in Großbritannien, sie Schriftstellerin und Künstlerin.

Neben seiner schriftstellerischen Arbeit bezog er ab 1920 bis zum Sommer 1932 in seinen pointierten Glossen für den Berliner Rundfunk Stellung gegen die Nazis, ihren Größenwahn, ihre Brutalität und die Kriegstreiberei.

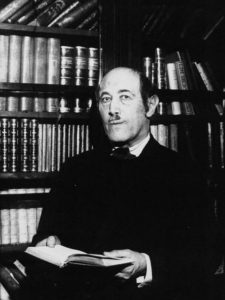

Nicht zuletzt dies hatte fatale Folgen. Am 10. Mai 1933 wurden seine Werke von den Nationalsozialisten verbrannt; drei Tage später setzte der Vorstand des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler ihn auf die Liste der Autoren, deren Werke „für das deutsche Ansehen als schädigend zu erachten seien“. Seine Bücher wurden umgehend aus den öffentlichen Bibliotheken ausgesondert.

Er ahnte, was ihm bevorstehen würde und floh bereits im Februar 1933 über Prag in die Schweiz. Seine Familie folgte ihm im März. Nach Stationen in Zürich und Paris, gelangte die Familie 1935 nach London. Kerr arbeitete für verschiedene Zeitungen, u.a. für das Pariser Tageblatt, Le Figaro, Le Temps und Les Nouvelles Littéraires und die jüdische Wochenzeitung Aufbau in New York. Er war Präsident des Deutschen P.E.N.-Club im Exil in London (1941-1946). Ab 1945 arbeitete Kerr für die deutschen Tageszeitungen Die Welt und Die Neue Zeitung. 1947 wurde er britischer Staatsbürger. Alfred Kerr starb während einer Vortragsreise durch Deutschland am 12. Oktober 1948 in Hamburg.

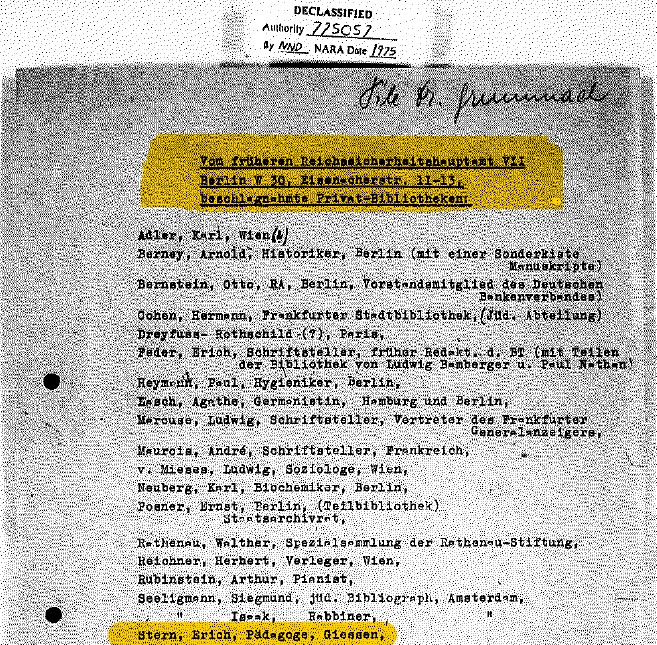

Unsere ersten Recherchen zur Bibliothek von Alfred Kerr ließen uns vermuten, dass es sich hier um einen Notverkauf gehandelt haben muss. Für viele ExilantInnen war das der einzige Weg, um ein wenig Geld für die Emigration flüssig zu machen. In den meisten Fällen wurden Bibliotheken, Kunst, Immobilien und andere wertvolle Besitztümer weit unter dem tatsächlichen Wert und unter ökonomischem Zwang veräußert.

Quelle: privat

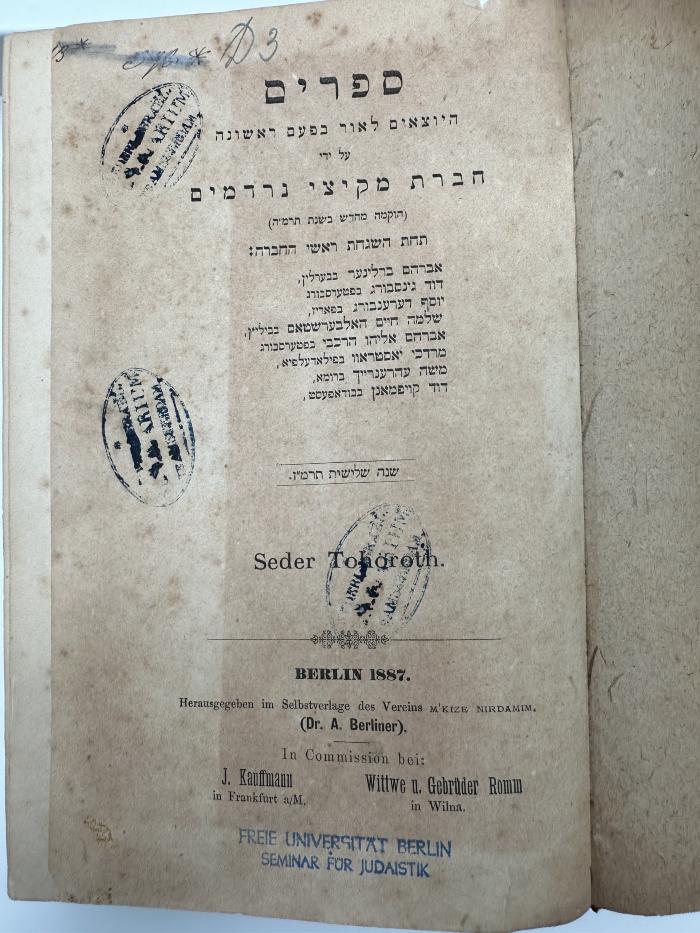

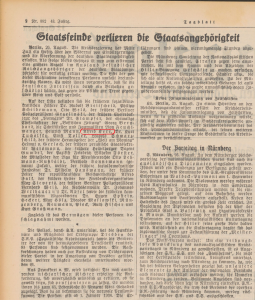

Bereits 2007 wurden in der Staatsbibliothek zu Berlin 166 Bände identifiziert, die aus Kerrs Besitz stammten und im Jahrbuch der Staatsbibliothek für 1933 als Erwerb „aus der Bücherei eines Berliner Theaterkritikers“ ausgewiesen waren. Heute sind davon nur noch 88 Bände vorhanden, 78 sind in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen. In Übereinkunft mit Kerrs Tochter Judith wurden die 88 Bücher an das Archiv der Akademie der Künste übergeben, das den künstlerischen Nachlass von Alfred Kerr verwahrt.

2024 konnten wir Judith Kerr, die in der Zwischenzeit verstorben war, leider nicht mehr kontaktieren. Stattdessen traten wir mit Alfred Kerrs Enkel Matthew Kneale, selbst Autor, in Kontakt. Mit ihm haben wir vereinbart, das Buch zu den bereits vorhandenen Büchern im Archiv zu geben.

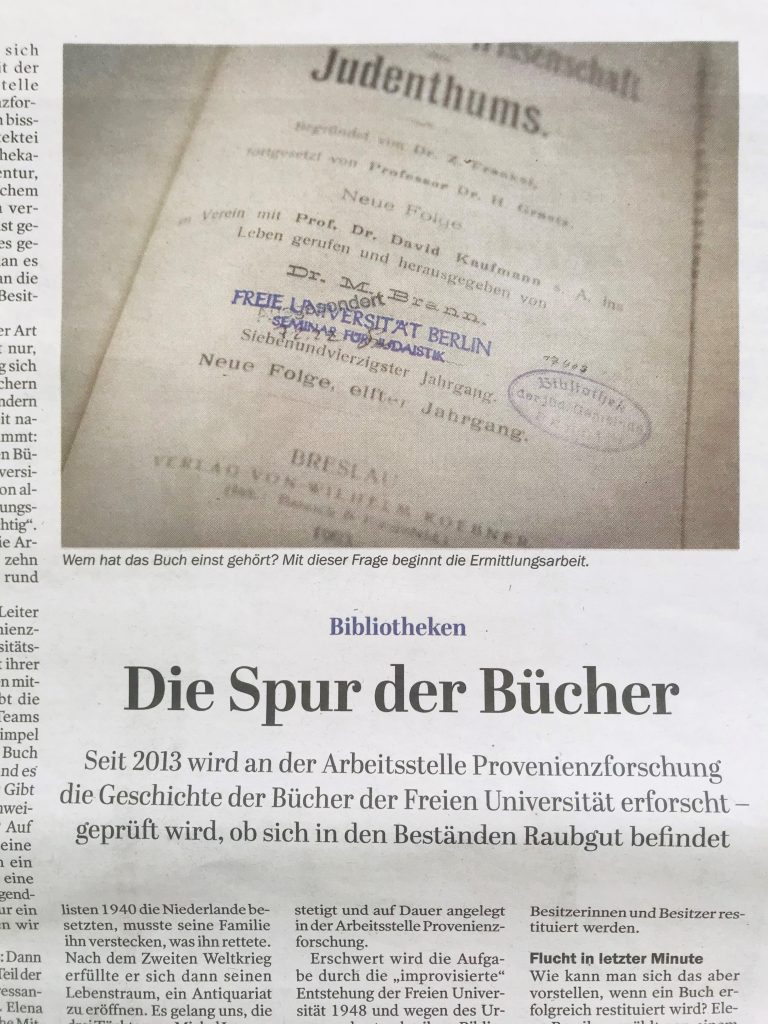

Quelle: privat

Am 20. Juni war es dann soweit, zusammen mit meinem Kollegen Ulrich Benkenstein haben wir das Buch an Susanne Thier, die Leiterin der Bibliothek der Akademie der Künste, und die Provenienzforscherin der Akademie der Künste, Doris Kachel, übergeben.

Wir sind froh, dass wir das Buch in den Teilbestand von Alfred Kerrs ehemaliger Bibliothek einreihen konnten, obwohl die Bibliothek vermutlich nicht mehr vollständig rekonstruierbar ist und viele der Bücher nicht mehr existieren. In der Bibliothek der Akademie der Künste ist sichergestellt, dass die Bücher für die Nachwelt bewahrt und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.