Was sind die Hintergründe mangelnder geschlechtlicher Diversität im deutschen Musikmarkt?

Eva Briegel (WiSe 2022/23)

Einleitung

„Frauen machen Kunst für Frauen, Männer machen Kunst für Menschen“

(Liere, 2022)

Diversität, Gendergerechtigkeit und Inklusion sind in den vergangenen Jahren in den Fokus der deutschen Musiklandschaft gerückt. Immer mehr Musikschaffende fragen sich, wie es um ihre Chancen, ihre Kunst einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und davon leben zu können, eigentlich bestellt ist. Bereits seit einigen Jahren wird eine lebhafte Debatte darüber geführt, wie es um das Geschlechterverhältnis in allen Bereichen der deutschen Musikindustrie, aber auch bei den Musikschaffenden selbst, den Songschreiber*innen, Musiker*innen auf und hinter der Bühne, im Bereich Komposition, Musikproduktion, Livegeschäft, in Booking-agenturen, bei Radiostationen, im Mediengeschäft und vielen anderen Teilbereichen des Musikbusiness steht. Die Bilanz ist ernüchternd: Trotz vielfältiger Initiativen, einer wachsenden Anzahl an kritischen Stimmen in den Medien und der Branche selbst und eines sich wandelnden Problembewusstseins sind die Fortschritte seit dem Aufkommen der Debatte um mehr Inklusion im Popgeschäft und eine Entwicklung in Richtung Vielfalt bescheiden. Noch immer ist der allergrößte Teil der Musikwirtschaft männlich.

Ich bin seit vielen Jahren Teil der Musikbranche und habe immer wieder erlebt, in welchen Abhängigkeiten sich junge Künstler*innen befinden, welche große Rolle es spielt, (von Männern) gemocht zu werden und in welchem Ausmaß junge Künstler*innen von allen Formen von Sexismus betroffen sind.

In dieser Arbeit soll beleuchtet werden, welche Gender-Stereotypen dazu führen, dass es einer Branche, die von sich behauptet, sich durch Offenheit, Toleranz und Vielfältigkeit auszuzeichnen, so schwerfällt, sich sichtbar zu verändern.

Hauptteil

Zahlen

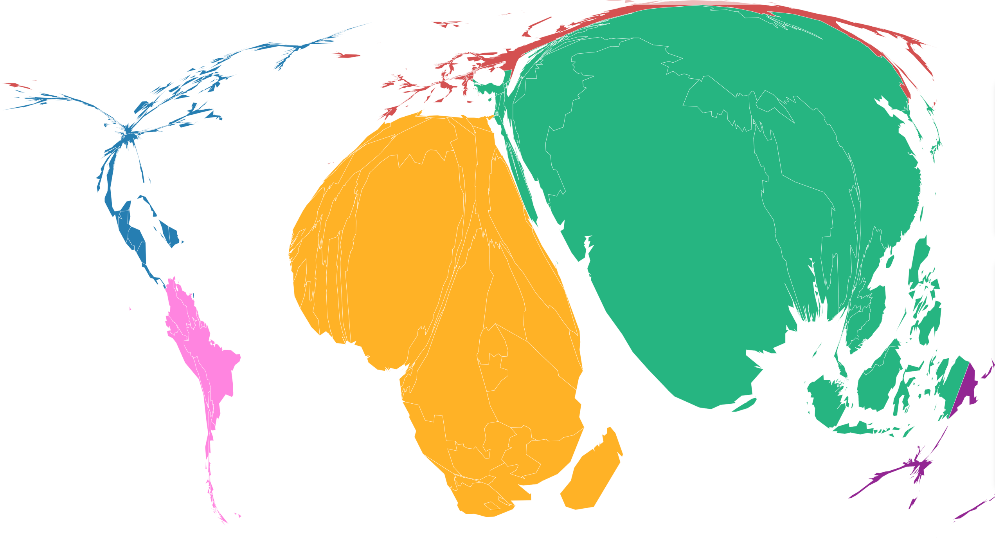

Der Anteil an Frauen in den deutschen Charts ist seit Jahren rückläufig. Eine Studie des Streaminganbieters Qobuz kommt zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2021 nur 7,32% aller Top-20-Titel in Deutschland von Frauen interpretiert wurden (Diversität in den deutschen Charts: Frauenquote erreicht 2021 Tiefstwert, 2022). In einer Erhebung der MaLisa Stiftung sollten noch genauere Daten erhoben werden. 2021 veranlasste sie Recherchen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche. Darüber hinaus wurde in Kooperation mit der GEMA und Music S Women*, dem Dachverband der Musikfrauen* in Deutschland, eine Studie zum Thema „Charts, Werke und Festivalbühnen“ durchgeführt. Aus deren Ergebnissen lässt sich leider das Gegenteil dessen ablesen, was öffentlich gefordert wird: in jedem der Bereiche Songwriting, GEMA-Mitgliedschaft, Gema-gemeldete Autorenschaft und Engagements bei Musikfestivals lag der Frauenanteil bei weit unter 20 %, und trotz einiger Initiativen, beispielsweise Selbstverpflichtungen der Veranstalter und der medialen Aufmerksamkeit war dieser Prozentsatz in den meisten Bereichen im Vergleich zu 2010 rückläufig. Einzig die weibliche Teilnehmer*innenquote kleinerer Festivals stieg leicht an. Waren die Festivals von mittlerer bis großer Größe (41.00 – 200.000 Besucher*innen), stieg der Anteil der Musiker*innen von 2010 bis 2019 lediglich von 6 % auf 8 %. Der männliche Autorenanteil aller bei der GEMA gemeldeten Werke liegt sogar bei über 90 %, Tendenz steigend. Dagegen betrug der Anteil an nicht binären Personen und Personen ohne Geschlechtsangabe in allen Bereichen unter 1 %. Songs aus rein weiblicher Autorenschaft machten 2010 noch knapp über 3 %, 2015 knapp 2 % und 2019 weit unter 1% aus (Gender in Music – Charts, Werke und Festivalbühnen, 2022). Eine Ausnahme bildet das öffentlich-rechtliche Radio mit einer Mitarbeiterinnenquote von 50 %. Die redaktionelle und programmliche Entscheidungsmacht liegt aber nach wie vor weitgehend in männlicher Hand (Röben, 2022). Diese Zahlen überraschen, da in unserer Wahrnehmung das Geschlechterverhältnis im Radio und bei Streamingdiensten ausgeglichen zu sein scheint. Es gibt große weibliche Popstars, die vermeintlich das Musikgeschäft dominieren. Doch diese mediale Fokussierung auf einzelne weibliche Superstars wie Taylor Swift oder Miley Cyrus überdeckt offenbar die Realität.

Die Musikwirtschaft als people business

Die Musikindustrie ist in vielen Bereichen ein sog. „people business“, eine personenbezogene Branche, in der persönliche Kontakte, Freundschaften, und die Eigenschaft, gemocht zu werden von großer Bedeutung sind. Viele Businesskontakte, aber auch Engagements und die Jobvergabe funktionieren über Sympathie, persönliche Präferenzen und Beziehungen. Da extrem viele Angehörige der Branche Autodidakten ohne Berufsabschlüsse sind, bzw. Berufsabschlüsse im Feld der Popmusik eine untergeordnete Rolle spielen, ist die Persona der oder des Einzelnen von größerer Bedeutung als in anderen Branchen. Hier gibt es selten Zeugnisse oder Auswahlverfahren, mit Hilfe derer sich der diskriminierungsfreie Zugang zu verschiedenen Positionen gewährleisten lässt. Das Musikbusiness bietet gute Möglichkeiten für Quereinsteiger*innen, egal ob als Musiker*in, im Management, als Licht-Operator*in, als Gitarrentechnikern*in, als „Roadie“, oder in vielen anderen Berufen. Dabei ist das, was das Musikgeschäft ausmacht, gleichzeitig Chance und Nachteil: Subjektivität und Geschmack. Gerade im Pop ist die Qualität eines Acts nicht objektiv messbar. Die Kunst kann nicht von dem oder der Künstler*in getrennt beurteilt werden und nicht selten hat der oder die Musiker*in mit der objektiv schlechtesten Stimme oder die Band mit den geringsten musikalischen Fähigkeiten den größten Erfolg. Eine langjährige Ausbildung mit anerkanntem Abschluss kann einem oder einer Musiker*in den Weg ins Pop-Geschäft ermöglichen, sie ist aber nicht zwingend notwendig. Im Bereich elektronischer Musik ist der Weg über eine musikalische Ausbildung eher selten, da die verwendeten Technologien relativ neu sind und die technologische Entwicklung so schnell voranschreitet, dass sich die Inhalte der verschulten Weitergabe entziehen. Oft entscheiden Geschmack, die persönliche Sympathie oder private Kontakte über ein Booking auf einem Festival oder einen Slot als Vorband bei einem etablierten Act. Die Musikindustrie funktioniert also häufig und viel über Netzwerke. Suchen Popstars Live-Musiker*innen für ihre Tour, suchen Künstler*innen Produzent*innen für ihre Tonaufnahmen, suchen Bands Toningenieur*innen oder Lichttechniker*innen für ihre Live-Shows, gehen sie bewusst den Weg über Netzwerke, Mund-zu-Mund-Propaganda und persönliche Empfehlungen und Referenzen.

Im Bereich des Live-Tour-Geschäftes gibt es so gut wie keine objektiven Auswahlverfahren. Das wichtigste Qualifikationskriterium für einen dieser Berufe ist neben guten Beziehungen die Erfahrung. Diese kann aber nur erworben werden, wenn es einen initialen Zugang zum Musikgeschäft und Live-Business gibt, somit fällt auch dort Frauen der Quereinstieg deutlich schwerer. Auf die Frage der Malisa-Studie „Mit welchen Barrieren sehen Sie sich persönlich in Ihrer beruflichen Weiterentwicklung konfrontiert?“ antworten 54 % aller befragten Frauen mit „Vetternwirtschaft“, 49 % sahen sich mit „Stereotypen und Vorurteilen“ konfrontiert und 47 % gaben „intransparente Entscheidungskriterien“ als Hindernis an (Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche, 2021).

Mangelnde Repräsentanz im Live-Geschäft und auf Festivals ist aber für viele Musikschaffende in erster Linie ein finanzielles Problem. Die vorwiegende Nutzung von Streamingdiensten und die damit einhergehenden geringen Absatzzahlen physischer Tonträger macht für viele Musiker*innen das Livegeschäft zur einzigen wirklichen Einnahmequelle. Die Kosten einer eigenen Headliner-Tour aber sind oft so hoch, dass sich die Touren kaum selbst finanzieren und nur in der Mischkalkulation mit Festivalauftritten können viele Musiker*innen leben, üben, ihre Musik schreiben und produzieren. Der erschwerte Zugang zu Festivalbühnen stellt für nicht männliche Musiker*innen also sowohl ein inhaltliches als auch ein wirtschaftliches Problem dar.

Mögliche Hintergründe mangelnder Vielfältigkeit im Musikgeschäft

Fragt man auf Entscheider*innenebene nach, also bei Radioredakteur*innen, Festival-Veranstalter*innen, oder in (überwiegend männlich besetzten) Jurys für die Musikpreisvergabe, werden diverse Gründe genannt. Frauen seien angeblich oft „nicht so gut“, es gäbe ohnehin nicht viele Frauen, die Musik machten oder das Publikum wolle lieber Männer als Frauen sehen, das zeige sich anhand des Kartenverkaufs.

Tatsächlich haben Frauen aufgrund ihres Seltenheitswertes, aber auch wegen inhaltlicher Gründe eine Sonderstellung inne. Nicht selten offenbart sich ein männlicher Blick auf weibliche und nicht-binäre Kolleg*innen. So bezeichnet man Bands, deren Mitglieder zu größeren Teilen weiblich sind, oft als „Frauenbands“. Inhaltlich unterstellt man Künstlerinnen, dass sich ihre Lieder um typische Frauenthemen wie Partnerschaft, ihre Rolle als Frau, ihr Aussehen oder die Anforderungen der Gesellschaft an sie als Frau drehen. In vielen Sparten des Unterhaltungsbetriebs drängt sich der Gedanke auf, dass Frauen, die diesem Klischee entsprechen, öfter gebucht werden. So bestehen zum Beispiel die Inhalte weiblicher Comedians aus typisch „weiblichen Themen“. Das könnte daran liegen, dass Entscheider*innen, die Künstler*innen für Festivals buchen, Künstlerinnen bevorzugen, die ihrem Bild von „weiblicher Kunst“, „weiblichen Themen“ oder auch der Vorstellung von dem, was „weibliches Publikum“ interessiert und bevorzugt, entsprechen. Durch die größtenteils männlich besetzten Entscheidungspositionen definiert also der männliche Blick auf andere Geschlechter, was gut und sehenswert ist.

Das Argument, es gebe keine guten, interessanten Frauen im Rock und Popbusiness lässt sich vergleichsweise schnell widerlegen, indem man sich das Angebot der unterschiedlichen Streamingplattformen ansieht. Dort findet man eine unglaubliche Fülle an Musik, deren Urheber*innen und Interpret*innen von allerlei Geschlechtern vertreten sind. Das Problem liegt also zum einen eher in der Förderung und Sichtbarmachung vorhandener Talente. Zum anderen stellt sich ohnehin die Frage, was „gut“ im Sinne der Popmusik eigentlich bedeutet soll. In erster Linie entspricht „gute Musik“ oft dem eigenen Geschmack und der ist bekanntlich durch individuelle Erfahrungen, Ähnlichkeiten zur eigenen Person und Identifikationspotential des Künstlers geprägt. Umso wichtiger ist es für die Gatekeeper in der Musikwirtschaft, sich vorhandene blinde Flecke bewusst zu machen, um den eigenen Geschmack nicht als Objektivität zu labeln und dadurch Andersartigkeit und fremde Perspektiven, Grundvoraussetzungen des Pop und der Kunst allgemein, zu verhindern.

Die Konsument*innensicht ist eine andere: einer Studie der Malisa Stiftung in Kooperation mit der Initiative „Keychange“ zufolge bescheinigt die Altersgruppe der 16 bis 29-jährigen Musikhörer*innen dem Thema Geschlechtervielfalt eine hohe Relevanz. Jede*r Zweite wünscht sich eine verstärkte öffentliche Auseinandersetzung, viele sind bereit, für mehr Diversität auch ihr Konsumverhalten zu verändern oder anzupassen. Allerdings sehen 43 % der Befragten die Verantwortung für geschlechtliche Ausgewogenheit in der Mehrheit bei den Veranstalter*innen, Streamingdiensten und Radioprogrammen (Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche, 2021).

Ein häufig genannter Grund für die Dominanz männlicher Künstler auf Großveranstaltungen und Festivalbühnen wie „Rock am Ring“ ist die Behauptung, „Frauen verkauften keine Tickets“, der Auftritt nicht-männlicher Künstler*innen stelle also nur aufgrund ihren Geschlechtes für Festivalbesucher keinen Kaufanreiz für ein Ticket dar. Eine Behauptung, die sich schwer überprüfen lässt, da aufgrund mangelnder Repräsentanz viele Themen und Formen der Kunst nicht in ausreichender Bandbreite dargeboten werden. Gibt es z.B nur wenige weibliche Rapperinnen, ist die Frage, ob ich Rap mag, der von Frauen gemacht wird, in viel höherem Maße von einzelnen sichtbaren Künstlerinnen abhängig, als wenn es eine Vielzahl an weiblichen Musiker*innen eines Genres gibt, und ich mir unabhängig vom Geschlecht ein geschmackliches Urteil bilden kann.

Auch stellt sich die Frage nach der Zielgruppe von Konzerten und Festivals. Werden Festivals hauptsächlich mit Bands und Künstlern, die eine stereotype Maskulinität erzählen, besetzt, ist womöglich dadurch die Attraktivität für nicht männliche Festivalbesucher geringer und das System reproduziert sich selbst. „Harter Rock“ auf der Bühne, „harte Männer“ im Publikum, Festivalveranstalter, die auf dieses Publikum eingehen, und so weiter. Das rein weiblich besetzte DCKS-Festival von Carolin Kebekus 2022 in Köln erhielt viel mediale Aufmerksamkeit und war außerdem sowohl ausschließlich mit female artists besetzt als auch sehr gut besucht. Beide Argumente, fehlende weibliche Acts sowie die Annahme, weibliche Künstler zögen kein Publikum, sind somit zumindest fragwürdig.

Ein System reproduziert sich selbst

Viele Personen, die als Quereinsteiger in der Musikbranche tätig sind, haben meiner Erfahrung nach vormals als Musiker*innen gearbeitet. Häufig fördern sie in ihrer zweiten Karriere Bands und Solokünstler*innen nach persönlicher Präferenz und nach Kredibilität, also Glaubwürdigkeit und Authentizität. Diese sind subjektiv und nicht messbar. Es bleibt der Verdacht, dass auch hier die Ähnlichkeit ausschlaggebendes Kriterium dafür ist, dass eine Person gefördert wird, die andere nicht. So werden im Rock und Pop Aggressivität und Aktivität, typisch männliche Zuschreibungen, als authentischer eingeschätzt als Introvertiertheit oder Weichheit, Eigenschaften, die gesellschaftlich eher Frauen zugeschrieben werden. Kunst aber beschäftigt sich mit allen Facetten menschlichen Seins. In der neuen Züricher Zeitung schreibt Sarah Pines: „Weibliche Kunst wird vor allem als Kunst anerkannt, wenn sie explizit feministisch ist. Der Rest interessiert nicht wirklich. Unser Verhältnis zu Frauen in der Kunst ist ebenso von Unnatürlichkeit geprägt wie von Ausblendung.“ (Pines, 2022). Künstler*innen, die ihre geschlechtliche Identität zum Thema ihres musikalischen Ausdrucks machen, werden derzeit in besonderer Weise gehört. Das ist eine begrüßenswerte Entwicklung, die sich unbedingt weiterentwickeln muss zu einer nicht männlichen Perspektive der Vielfältigkeit menschlichen Erlebens. Immer noch wird auch in der Musik die männliche Sichtweise als „Default“ (Voreinstellung) akzeptiert und von allen Geschlechtern angenommen. Frauen können sich mit männlichen Künstlern besser identifizieren als männliche Zuhörer sich mit Frauen identifizieren. Das lässt darauf schließen, dass die weibliche Perspektive immer noch eine zweitrangige ist, die zwar beachtet, verstanden und respektiert werden kann, sich aber nicht zur Identifikation eignet, keine Vorbildfunktion erfüllt und maximal Begehren, aber kaum Gefolgschaft und Fantum auslösen kann.

Das Problem mangelnder Vielfalt in Kunst und Kultur ist längst ein Trendthema, dem sich Magazine und der Musikjournalismus, Mainstreammedien und Kulturformate verstärkt zuwenden. Sie berichten über das Problem mangelnder Diversität, die Hintergründe und mögliche Faktoren der Entstehung sowie Stellschrauben für Veränderung. Doch auch hier fehlt immer wieder die nicht-männliche Perspektive, denn auch im Musikjournalismus ist das Geschlechterverhältnis traditionell alles andere als ausgewogen. Auffällig ist dabei gerade die Diskrepanz von Wunsch und Wirklichkeit in einer Branche, die für sich in Anspruch nimmt, Vordenker und Initiator gesellschaftlicher Veränderungen zu sein.

Problembewusstsein und Lösungswege

So unterschiedlich die verschiedenen, an der Vermarktung und Verbreitung von Musik beteiligten Organisationen sind, aus so unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten sie dabei Diversität. Während Privatradiostationen oder Plattenfirmen neue Käuferschichten suchen und neue Absatzmärkte erschließen möchten, haben institutionell geförderte Kultureinrichtungen eher die Verantwortung, die Vielfalt der Gesellschaft abzubilden. Häufig sind auch hier Gremien zur Förderung von Kunst und Kultur überwiegend männlich besetzt, so dass aufgrund fehlender objektiver Parameter über die Förderung junger Talente anhand von Geschmacks- und Kritiker*innenurteilen entschieden wird.

Daher fordert der Dachverband der Musikfrauen* in Deutschland „Music Women*“ in seinem 20 Punkte umfassenden Forderungskatalog unter anderem die „Einführungen von intersektionalen Quotenregelungen“, die „Einführung verbindlicher Diversitätskriterien in Gremien, Findungskommissionen, Beiräten, Vorständen, Aufsichtsräten u.a. bei staatlicher Förderung“ sowie die „Einführung von Diversitäts Checklisten bei staatlich geförderten Projekten und Institutionen im Bereich Programm, Personal und Publikum“ (Music Women* Germany, 2022). Die 2015 gegründete Initiative Keychange fordert mehr Geschlechtergerechtigkeit bei Konferenzpanels, Orchestermusikern und Komponisten und will Produzentinnen und Technikerinnen fördern. Der Keychange-Pledge, einer Selbstverpflichtung zu 50 % geschlechtergerechten Quote auf deutschen Festivalbühnen, schlossen sich mehrere deutsche Festivals an. Seit 2020 fördert Keychange 37 Musiker*innen und 37 Akteur*innen aus der Musikindustrie über einen Zeitraum von 4 Jahren und wird dafür von der Europäischen Union mit 1,4 Millionen Euro unterstützt.

Schluss

Geht man der Frage nach, warum das Geschlechterverhältnis in der Musikwirtschaft, unter Musiker*innen, Komponist*innen und in allen mit Musik zusammenhängenden Branchen des Kunst- und Kulturbetriebe,s so unausgeglichen ist, kommt man zu keiner einfachen Lösung. In erster Linie kann man die Qualität und die Qualifikation von Popmusikern schlecht messen. Ein Qualitätsmerkmal populärer Musik ist die Einzigartigkeit und Emotionalität, die sich der objektiven Bewertung entziehen. Daraus folgt, dass die Mechanismen, nach denen eine Karriere im Musikbusiness, ob als Musiker*in oder als Produzent*in, als Sound Engineer*in oder als Fotograf*in, als Musikredakteur*in oder als Autor*in, sehr anfällig sind für Diskriminierung aller Art. Die einzige Möglichkeit, mehr Chancengleichheit zu gewährleisten, ist, die entscheidenden Positionen mit Angehörigen aller Geschlechter zu besetzen. Nur so kann man sicher sein, dass im Pop auch wirklich die Vielfalt aller Perspektiven und aller Gefühle repräsentiert und behandelt werden. Daher unterstütze ich die Forderungen von Music Women* nach einer festen Quote in allen relevanten Bereichen der Musikbranche.

Abschließend bliebe noch die Frage zu klären, was man gewönne, wenn man die Musikwirtschaft um die Perspektiven aller Geschlechter erweiterte. Nicht nur, dass der Pool an Kunst- und Kulturschaffenden sich nahezu verdoppeln würde, sondern es gäbe die Chance auf die Entwicklung einer neuen Art von Musik. Wenn Musiker*innen mehr Unterstützung, Solidarität, Mentor*innenschaft und Schutz erfahren würden, würde das in hohem Maße ihre Musik beeinflussen und würde auf ihren kreativen Ausdruck wirken. Die Folge dessen könnte sein, dass wir ein Verständnis der menschlichen Gefühlswelt erfahren könnten wie noch nie zuvor, unabhängig von Geschlechtszuschreibungen und Stereotypen.

In dieser Arbeit habe ich mich bewusst dagegen entschieden, der Frage nachzugehen, inwieweit diskriminierende Erfahrungen in Bezug auf das Geschlecht in Zusammenhang mit Sexismus und sexuellen Übergriffen stehen. Dies ist ein Thema, das unbedingt in weiteren Arbeiten reflektiert werden sollte.

Literaturverzeichnis

Diversität in den deutschen Charts: Frauenquote erreicht 2021 Tiefstwert. (2022, 20. Dezember). Qobuz. Abgerufen am 1. Februar 2023, von https://www.qobuz.com/de-de/info/News/Diversitat-in-den-deutschen-Charts185703

Gender in Music – Charts, Werke und Festivalbühnen. (2022, 19. September). malisa Stiftung. Abgerufen am 1. Februar 2023, von https://malisastiftung.org/gender-in-music/

Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche. (2021, 17. Dezember). malisa Stiftung. Abgerufen am 2. Februar 2023, von https://malisastiftung.org/studien-und-recherchen-zu-geschlechtergerechtigkeit/

Liere, J. (2022, 4. Juni). Mitleid mit Musikmännern. www.zeit.de. Abgerufen am 4. Februar 2023, von https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fkultur%2F2022-06%2Frock-am-ring-festival-maenner-bands-frauenanteil%3Fpage%3D4

Music Women* Germany. (2022, 4. Mai). MW*G Tagung schließt mit Forderungskatalog “Gender Equality Now!” für Politik und Branche. Abgerufen am 4. Februar 2023, von https://www.musicwomengermany.de/news/346-test

Pines, S. (2022, 16. Juli). Kunst von Frauen: Nur feministische Kunst ist gute Kunst. Neue Zürcher Zeitung. Abgerufen am 4. Februar 2023, von https://www.nzz.ch/feuilleton/kunst-von-frauen-nur-feministische-kunst-ist-gute-kunst-ld.1692076?reduced=true

Röben, B. (2022, 28. April). ProQuote im Rundfunk: „Bewusstsein ist da!“ M – Menschen Machen Medien (ver.di). Abgerufen am 3. Februar 2023, von https://mmm.verdi.de/beruf/proquote-im-rundfunk-bewusstsein-ist-da-81093

Quelle: Eva Briegel, Geschlechtervielfalt in Musikwirtschaft und Livebranche, in: Blog ABV Gender- und Diversitykompetenz FU Berlin, 16.05.2023, https://blogs.fu-berlin.de/abv-gender-diversity/?p=35