Hysterie als Beispiel für die Reproduktion von Stereotypen in der Medizin

Julika Likus (WiSe 2023/24)

Einleitung

Gesundheit und Krankheit spielen sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene eine große Rolle im alltäglichen Leben. Im Diskurs über Gesundheit und Krankheit überschneiden sich medizinische, biologische und soziale, aber auch politische und historische Ansätze, obwohl häufig zunächst die medizinischen[1] Aspekte im Vordergrund stehen, diskutiert und als heilungsbedürftig empfunden werden. Dabei werden ebenfalls häufiger körperliche Abweichungen einer Norm stärker mit der Sphäre von Krankheit und Gesundheit verknüpft als geistige Beeinträchtigungen, die von physischen Konditionen oft als abgrenzbar dargestellt werden. Eine erweiterte Betrachtung des Feldes Krankheit und Gesundheit betrachtet Krankheit jedoch nicht als „rein-medizinischen“ Zustand, sondern als soziales Ereignis (Dross/Metzger 2018). Einerseits ist die Medizin in Bezug auf Beurteilung, Diagnose und Behandlung von Krankheit und Gesundheit von gesellschaftlichen Normen geprägt, die sich stetig wandeln, und andererseits folgt auf eine medizinische Diagnose von Krankheit und Gesundheit eine soziale Wirkung/Reaktion, die die Teilnahme an einem sozialen Alltag beeinflusst. So sind also auch gesundheitliche Unterschiede zwischen Gruppen nicht ausschließlich durch biologische Unterschiede verursacht, sondern werden durch soziale Strukturen, die mit Hierarchie und Macht zusammenhängen und Menschen privilegieren und unterdrücken, konstruiert (Short/Zacher 2022).

In der vorliegenden Arbeit wird sich hauptsächlich auf Machtgefällen und diskriminierenden Strukturen im medizinischen Bereich beschränkt, die aufgrund des Geschlechts[2] existieren, wobei eine ganzheitliche, feministische Perspektive immer auch andere -ismen und Merkmale wie Klasse oder Race einbeziehen muss und intersektional gedacht werden muss.

Daten wissenschaftlicher Forschungen, die zur Entwicklung medizinischer Definitionen und Behandlungsleitlinien verwendet werden, wurden jahrhundertelang anhand einer hauptsächlich cis-männlichen[3] Untersuchungsgruppe gewonnen und deren Erkenntnisse dann geschlechts- und gruppenübergreifend angewandt. Die Abwesenheit von Frauen in klinischen Studien bedeutet das Zuschneiden des Wissens auf Männer und festigt die Norm eines cis-männlichen Körpers. Die Aufschlüsselung nach Geschlecht[4] wurde zunehmend in medizinischer Forschung etabliert, weitere soziale Realitäten und intersektionale Perspektiven werden jedoch weiterhin größtenteils außer Acht gelassen (Kuhlmann 2016).

Frauen erhalten auch heute noch regelmäßig andere Diagnosen und Behandlungsempfehlungen wie Männer, bei ihnen werden zum Beispiel häufiger psychische Dinge als Ursache für Symptome angesehen und körperliche Probleme dadurch übersehen (Short/Zacher 2022). Ein historisch interessanter Fall, der die Verflechtung von Stereotypen, Krankheit und Gesundheit aufzeigt und zur Reproduktion patriarchischer Strukturen führt, ist die hauptsächlich Frauen zugeschriebene und lange als Krankheit angesehene Hysterie. In den nächsten Kapiteln wird zunächst die soziale Konstruktion von Krankheit und Gesundheit näher erläutert und anschließend die Entstehung und Konzeption der Hysterie als Beispiel für die Verknüpfung sozialer Norm und Geschlechtsvorstellungen mit medizinischer Diagnostik und Behandlung thematisiert. Es wird sich zeigen, dass sich die Symptomatik und Behandlungsmethoden der Symptome mit sich verändernden Werten und zugeschriebenen Eigenschaften und Erwartungen an Geschlechter ebenfalls verändert haben und besonders die Benachteiligung im medizinischen Bereich für diskriminierte Gruppen der Gesellschaft folgenschwere Auswirkungen hat.

Krankheit als soziales Konstrukt

Das Verständnis von Krankheit und Gesundheit beruht auf sozialen Vorstellungen über den Zustand von Personen oder Dingen. Die Medizin nimmt in der Gesellschaft eine Art Doppelrolle ein, die als Hauptinstanz zur Trennung von Krankheit und Gesundheit gilt, dadurch aber gleichzeitig auch ihr eigenes Handeln begründet (Dross/Metzger 2018). Krankheit wird in der Literatur ursprünglich häufig als Abweichung eines als „normal“ betrachteten Körpers definiert, der das Einwirken von Mediziner:innen zur Stellung einer Diagnose und eines Behandlungskonzepts mit dem grundsätzlichen Ziel der Heilung und Wiederherstellung von Gesundheit erfordert. Einem strukturfunktionalistischem Ansatz nach gilt körperliche und geistige Gesundheit als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Gesellschaftsstruktur. Krankheit wurde zunehmend als Prozess verstanden, der keine klare Grenze zu „Gesundheit“ hat (Ullrich 2014). Einige Krankheitsbilder hängen stark mit der gesellschaftlichen Konstruktion und Vorstellung von Körper, Geschlecht und Sexualität zusammen, die Geschichte bestimmter Krankheitsbilder zu verstehen, erfordert deshalb die Auseinandersetzung mit der Veränderung klinischer und psychologischer Vorstellungen von Sexualität und Geschlecht (Kleinplatz 2018, Schroer/Wilde 2016). Werte und Normen enthalten oft stereotypische Vorstellungen von Menschen, die in der Medizin zu ausbleibender oder fehlerhaften Diagnostik und Behandlung führen. Neben der medizinischen Komponente greifen diverse sozio-politische Aspekte in den Bereich von Krankheit und Gesundheit; soziale Beziehungen, Abhängigkeitsverhältnisse und politische Setzungen, die von gesellschaftlichen Normen geprägt sind (Ullrich 2014). Erkrankungen prägen soziale Beziehungen und Konnotationen von Krankheiten wirken sich auf den gesellschaftlichen Umgang mit einer erkrankten Person aus. Besonders schwerwiegende oder ansteckende Krankheiten werden zum Beispiel häufig mit Armut in Verbindung gebracht und können zur sozialen Ächtung, Abscheu, Ausgrenzung oder ,Aussatz‘ führen. Allgemeine Definition von Krankheiten, die auf der ,Norm‘ basieren, ignorieren Gesundheit- und Lebensrealitäten vieler marginalisierter und diskriminierter Gruppen wie zum Beispiel BIPoCs, LGBTQIA+-Menschen und Frauen, da aufgrund von Stereotypen und tatsächlichem Ausschluss aus medizinischer Betrachtung und Forschung unterschiedliche Maßstäbe zur Bewertung und Behandlung gleicher Umstände je nach Patient:in angelegt werden (Dross/Metzger 2018). „[S]oziale Strukturen werden durch wissenschaftliche Autorität im Körper der Betroffenen veranker[t]“ (Dross/Metzger 2018), was folgenschwere Auswirkungen für die Personen haben kann.

Hysterie als Beispiel für stereotypisierte medizinische Diagnostik und Behandlung

Hysterie[5] ist ein historischer medizinischer Begriff, der im Laufe der Zeit verschiedene Bedeutungen hatte und in der modernen Medizin nicht mehr als diagnostische Kategorie verwendet wird. Ein Blick auf die Geschichte der Hysterie ist dennoch hilfreich, um die Entwicklung medizinischer Konzepte und Behandlungsmethoden im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen zu verstehen und wie gesellschaftliche Vorstellungen von Frauen und ihrer Rolle in der Medizin sich im Laufe der Zeit verändert haben.

Die Hysterie leitet sich aus dem altgriechischen Wort für Gebärmutter histéra ab (Günther 2023).

Lange Zeit galt die produktive Gebärmutter als Hauptmerkmal einer körperlich und geistig gesunden Frau und als ursächliches Organ für psychiatrische Krankheiten im Zusammenhang mit Hysterie, die sich allgemein durch ein sozial unerwünschtes Verhalten äußerten (Short/Zacher 2022). Das zugrundeliegende Frauenbild ist das der Frau als Mutter und Hausfrau für den Mann.

Als typische Symptome der Hysterie wurden einerseits ein bestimmtes „theatralisches“/ „dramatisches“ Verhalten angesehen, aber auch sensorische Ausfälle wie Krämpfe, plötzliche Blindheit, Ohnmacht oder chronischer Müdigkeit (Dross/Metzger 2018). Der Psychiater Richard von Kraft-Ebing beschreibt Hysterikerinnen als Frauen, die

„ihre Leiden übertreiben, zu simulieren, sich um jeden Preis interessant […] machen [,] wobei ihre krankhaft gesteigerte Phantasie gute Dinge leistet und ihre geschwächte Sittlichkeit vor keinem Betrug und keiner Lüge zurückschreckt.“

Kraft-Ebing 1883, S.212

Der Diskurs über Hysterie beschäftigte sich zunächst hauptsächlich mit Frauen, erweiterte sich aber zunehmend auch auf Männer, die anhand ,zu weiblicher Eigenschaften‘ oder ,Feigheit‘ durch die Diagnose der Hysterie ebenfalls stark abgewertet wurden (Westhoff 2013). Bereits in der Antike wurde Hysterie als eine

„Veränderung der Position der Gebärmutter gesehen, welche, durch sexuelle Abstinenz hungrig geworden, auf der Suche nach Befriedigung die Reise durch den Körper antrat und auf ihrem Weg andere Organe in Unordnung brachte.“

Zaudig 2015, S.28

Platon sagt über die Gebärmutter:

„Die Gebärmutter ist ein Tier, das glühend nach Kindern verlangt. Bleibt dasselbe nach der Pubertät lange unfruchtbar, so erzürnt es sich, durchzieht den ganzen Körper, verstopft die Luftwege, hemmt die Atmung und drängt auf diese Weise den Körper in die größten Gefahren und erzeugt allerlei Krankheiten.“

Zaudig 2015, S.28

Es wurde davon ausgegangen, dass die Verlagerung der Gebärmutter die mentale Situation einer Frau verändert und das Nichtnachkommen Können oder Wollen ihrer ,natürlichen‘ Aufgaben eine Frau, zum Beispiel Mutterschaft oder Tätigkeiten im Haushalt, krank macht. Die antike Säftelehre besagt, dass weibliches Blut einer monatlichen Reinigung (Periode) unterzogen wird und beim Ausbleiben der Periode richtet die Materie im Inneren Unheil an (Westhoff 2013). Trotz der historischen Fokussierung auf die Gebärmutter und die Reproduktionsfähigkeit der Frau wurden tatsächliche, schmerzhafte und lebensverändernde Krankheiten der Gebärmutter wie Endometriose in der Forschung und Gesellschaft wenig beachtet und erhalten auch heute im Vergleich zu nicht „nur Frauen betreffenden Krankheiten“ wenig Aufmerksamkeit (Westhoff 2013).

Im viktorianischen Zeitalter dominierte ein Geschlechterideal, das die Rolle der Frau stark von traditionellen Normen und den Bedürfnissen des Ehemanns abhängig machte. Weibliche Sexualität galt als kontrollierbar und sollte vorrangig die Bedürfnisse des Mannes befriedigen, Abweichungen von diesem normativen Verhalten wurden als sexuelle Störung betrachtet. Die psychologischen Probleme von Frauen wurden häufig auf angebliche Störungen der Fortpflanzungsorgane zurückgeführt, insbesondere durch die Diagnose der „Hysterie“, was die Kontrolle über weibliche Psyche und Sexualität weiter institutionalisierte (Kleinplatz).

“The underlying assumption that women were dominated by their reproductive organs led some physicians to blame virtually all women’s diseases and complaints on disorders of these organs.”

Groneman 1994, zitiert nach Kleinplatz 2018 S.33

Der Psychoanalytiker Sigmund Freud hält Hysterie für den Ausdruck verdrängter, unterdrückter Wünsche aufgrund eines ungelösten Traumas, häufig sexueller Missbrauch im Kindesalter (Kleinplatz 2018, Westhoff 2013). Frauen mit Hysterie seien unwillig/unfähig, „weiblicher“ Pflichten nachzukommen und hätten keine familiären Gefühle (Dross/Metzger 2018). Im 19. Jahrhundert waren Methoden wie ballaststoffreiche Diäten, Aderlass, kalte Einläufe, Ovarektomien (Entfernung der Eierstöcke), Klitorisablation, Auslösung paroxysmaler Krämpfe (Orgasmen) durch den Arzt üblich zur Behandlung von Hysterie.

„What is interesting, however, is the surprising manner in which the uterus is at the same time considered an essential component to womanhood and also easily removable.“

Jones 2015, S.1108

Der französische Neurologe Jean-Martin Charcot „führte seine hysterischen Patientinnen öffentlich vor und demonstrierte an ihnen die aberwitzigsten, martialischen Behandlungsmethoden wie zum Beispiel eine ,Ovarienpresse‘ oder Vibratoren ,zur Beruhigung‘.“ (Westhoff 2013). Eltern oder Ehemänner von ,hysterischen Frauen‘ veranlassten häufig Zwangseinweisungen in psychiatrische Anstalten zur Linderung der Symptome und Heilung (Dross/Metzger 2018).

„No one knew for certain how to prevent this from happening, but one cure was to anchor the uterus. This could easily be accomplished through either impregnating the woman or keeping the uterus moist through intercourse so it would not seek out the moisture of other organs.“

Meyer 1997, S.1

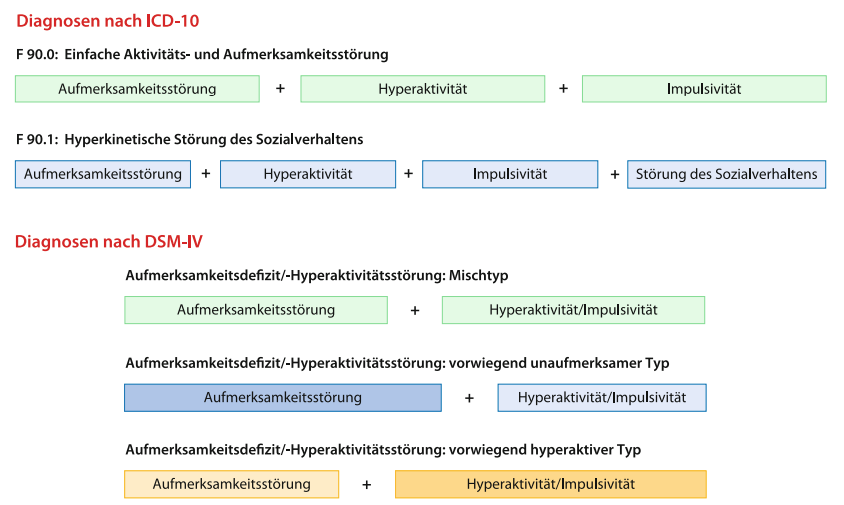

Im 20. Jahrhundert wurde die zunehmende diagnostische Ungenauigkeit des Begriffs Hysterie erkannt und die vielfältigen Symptome in neue Begriffe präziser klassifiziert. Der Begriff „Histrionische Persönlichkeitsstörung“ (von lat. „histrio“: Schauspieler) betonten die (intentionale) Dramatisierung von Konflikten, während die „Dissoziative Störung“ einen Zerfall der Persönlichkeit, insbesondere nach traumatischen Ereignissen, beschrieb.

Im Gegensatz zur klassischen Hysterie standen bei diesen Diagnosen psychologische Aspekte im Vordergrund, und sie wurden zunehmend unabhängig von körperlichen Symptomen betrachtet (Westhoff 2013).

Die Zuschreibung und Interpretation bestimmter Verhaltensweisen als ,typisch weiblich‘ und die gleichzeitige Vernachlässigung körperlicher Ausfallserscheinungen führt zu einer Pathologisierung des seelischen und körperlichen Leidens von Frauen. Die Konzeption einer ,überemotionalen‘ Frau festigt historische Stereotypen, die häufig eine vermeintliche Instabilität und Irrationalität weiblicher Emotionen betonen. Hysterie als konstruierte Krankheit führte zur sozialen Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen, insbesondere solchen, die überwiegend Frauen zugeschrieben wurden, und muss auch heute noch bei der Diskussion über Gleichberechtigung und Gesundheitsversorgung mitbedacht werden. Die heutigen therapeutischen Ansätze, denen Frauen mit sexuellen Problemen begegnen, variieren in Abhängigkeit von der aufgesuchten medizinischen Fachkraft, wobei häufig immer noch eine unzureichende interdisziplinäre Betrachtung besteht. Es bedarf einer Herangehensweise, die organische, psychische und psychosoziale Ursachen gemeinsam betrachtet und behandelt, um eine effektive Therapie zu gewährleisten (Kleinplatz 2018).

Aktuelle Debatten

„Not only was hysteria itself all of those things—irrational, capricious, unpredictable, and most importantly, unsolvable—but it also pathologized, sexualized, and eroticized womanhood.“

Jones 2015, S.1095

In der Medizin ist der Begriff der Hysterie aus dem wissenschaftlichen/medizinischen Sprachgebrauch größtenteils verschwunden und wird hauptsächlich alltäglich und medial verwendet. Mit „hysterisch“ wird bis heute ein bestimmtes stereotypisches Verhalten wahrgenommen, wie beispielsweise Kreischen, Weinen oder hohe Emotionalität; Eigenschaften, die vorrangig immer noch weiblichen Personen zugeschrieben werden.

„Wer heute etwa über Krankheitssymptome klagt wird noch immer schnell mal als ,hysterisch‘ bezeichnet. Auch wenn man als Frau die Stimme erhebt oder mal so richtig ,ausrastet’, ist das vorbestrafte H-Wort nicht weit.“

Günther 2023

Auch die mediale Weiterverwendung führt also zur Reproduktion geschlechtsstereotypischen Verhaltens, wertet Eigenschaften und Verhaltensweisen ab und erinnert an historisch überholte Vorstellungen einer Frau, deren Gesundheit allein von einer produktiven Gebärmutter und dem Einfügen in gesellschaftliche Rollenbilder abhängt. Der Begriff muss sich eindeutig davon abgrenzen, dass mit ihm ein meist weiblich zugeschriebenes Verhalten als ,krankhaft‘ bezeichnet wurde und zu entmündigenden sowie menschen- und frauenfeindlichen Behandlungsmethoden geführt hat.

Einem Ansatz der amerikanischen Professorin für Women´s and Gender Studies Cara E. Jones nach weist zum Beispiel die heutige Lebensrealität von Frauen mit Endometriose einige Parallelen zum historischen Konzept der Hysterie auf:

„I argue that […] endometriosis has taken up a diagnostic and cultural location once occupied by hysteria: each disease pathologizes not only certain physical symptoms, but also social and cultural deviations from female gender norms.“

Jones 2015, S.1084

Jones argumentiert, dass die medizinischen Behandlungsmethoden für sogenannte ,weibliche‘ Krankheiten wie Endometriose immer noch auf veralteten Vorstellungen über die Gebärmutter beruhen und auf die ungehinderte Reproduktion von Frauen abzielt (Jones 2015).

In ihrem Beitrag liefern Short und Zacher einige Ansätze zu geschlechtersensiblerer medizinischer Diagnostik und Behandlungsmethoden. Die Betrachtung der Frauengesundheit sollte sich von der reinen Fokussierung auf Fortpflanzung und Kindergesundheit lösen, um den Frauenkörper nicht ausschließlich auf die Funktion des Kinderkriegens zu reduzieren. Es ist wichtig, die binäre Geschlechtervorstellung zu überwinden und sich nicht ausschließlich auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu konzentrieren. Geschlechter sollten als sozial konstruierte Konzepte betrachtet werden und auch geschlechtsspezifischer Unterschiede sollten nicht auf biologische Faktoren geschoben werden, sondern unter Berücksichtigung zugrundeliegender biosoziale Strukturen und Mechanismen. Es ist entscheidend, intersektionale Ansätze einzubeziehen, die die Wechselwirkungen verschiedener sozialer Benachteiligungen oder Privilegien berücksichtigen. Dazu gehören Merkmale wie Geschlecht,Sexualität, Fähigkeiten, Race, Klasse, Bildung und andere relevante Parameter (Short/Zacher 2022). Ungleichheiten in der Medizin müssen von den treibenden Kräften der Forschung anerkannt und gezielt behoben werden. Short und Zacher berichten in ihrem Artikel über eine Studie aus dem Jahr 2021, die zeigt, dass die Forschung zu Krankheiten, von denen Männer überproportional betroffen sind, von den nationalen Gesundheitsinstituten eher überfinanziert wird, während die Forschung zu Krankheiten, von denen hauptsächlich Frauen betroffen sind, im Verhältnis zur Krankheitslast in der Bevölkerung eher unterfinanziert ist (Short/Zacher 2022).

Fazit

Krankheit und Gesundheit sind keine rein biologischen oder medizinischen Phänomene, sondern werden stark von sozialen Strukturen und Machtverhältnissen beeinflusst. Die Entwicklung medizinischer Definitionen und Behandlungsleitlinien basierte historisch oft auf Forschungsdaten, die hauptsächlich an cis-geschlechtlichen Männern gewonnen wurden, was zu einer unzureichenden Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede führte. Frauen erhielten und erhalten immer noch unterschiedliche Diagnosen und Behandlungsempfehlungen im Vergleich zu Männern, wobei stereotype Vorstellungen über weibliche Emotionalität und Sexualität die medizinische Praxis beeinflussen.

Das historische Beispiel der Hysterie verdeutlichte, wie gesellschaftliche Normen und Geschlechtsvorstellungen in medizinische Diagnosen eingeflossen sind. Frauen wurden als hauptsächlich von der Gebärmutter gesteuert betrachtet, was zu pathologisierenden und oft dehumanisierenden Behandlungsmethoden führte. Obwohl der Begriff der Hysterie heute aus dem medizinischen Vokabular verschwunden ist, bleiben stereotype Vorstellungen über „hysterisches“ Verhalten im gesellschaftlichen Diskurs präsent.

Ungleichheit in medizinischen Strukturen betonen die Notwendigkeit geschlechtersensiblerer medizinischer Ansätze, die nicht nur auf Fortpflanzung fokussiert sind. Frauenkörper dürfen nicht ausschließlich auf reproduktive Funktionen reduziert werden und binäre Geschlechtervorstellung überwunden werden. Die Einbeziehung intersektionaler Ansätze, die die Vielschichtigkeit sozialer Benachteiligungen berücksichtigen, ist entscheidend, um diverse Ungleichheiten in der Medizin anzugehen und eine gerechtere Gesundheitsversorgung für alle zu gewährleisten.

Literatur- und Quellenverzeichnis

Dross, Fritz und Nadine Metzger (2018). Krankheit als Werturteil. In: bpb. https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/270305/krankheit-als-werturteil/ (letzter Aufruf: 30.01.2024).

Günther, Paula (2023). Von Männern erfunden: Diagnose Hysterie als Machtmittel gegen das weibliche Geschlecht. In: Qiio Magazin. https://www.qiio.de/von-maennern-erfundendiagnose-hysterie-als-machtmittel-gegen-das-weibliche-geschlecht/ (letzter Aufruf 30.01.2024).

Jones, Cara E. (2015). Wandering Wombs and “Female Troubles”: The Hysterical Origins, Symptoms, and Treatments of Endometriosis, Women’s Studies, 44:8, 1083-1113 https://doi.org/10.1080/00497878.2015.1078212

Kleinplatz, Peggy J. (2018). History of the Treatment of Female Sexual Dysfunction(s). In: Annual Review of Clinical Psychology. 14:1, 29-54.

Krafft-Ebing, Richard von (1883). Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grundlage für praktische Ärzte und Studierende (Bd. 1-2). Stuttgart: Enke.

Kuhlmann, Ellen (2016). Gendersensible Perspektiven auf Gesundheit und Gesundheitsversorgung. In: Soziologie von Gesundheit und Krankheit. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 183–196. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11010-9_12

Meyer, Cheryl L. (1997). The Wandering Uterus: Politics and the Reproductive Rights of Women. In: New York University Press. 1997. https://doi.org/10.18574/nyu/9780814763209.001.0001

Schroer, Markus und Jessica Wilde (2016). Gesunde Körper – Kranke Körper. In: Soziologie von Gesundheit und Krankheit. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. 257-271.

Short, Susan E. und Meghan Zacher (2022). Women’s Health: Population Patterns and Social Determinants. In: Annual Review of Sociology. 48:1, 277-298.

Ullrich, Charlotte (2014). Die soziale Konstruktion von Krankheit und Gesundheit. In: Medikalisierte Hoffnung?. Deutschland: transcript. 31–58.

Westhoff, Andrea (2013). Hysterie.In: Deutschlandfunk https://www.deutschlandfunk.de/radiolexikon-hysterie-100.html.

Zaudig, Michael (2015). Entwicklung des Hysteriekonzepts und Diagnostik in ICD und DSM bis DSM-5. In: Hysterie. Verständnis und Psychotherapie der hysterischen Dissoziationen und Konversionen und der histrionischen Persönlichkeitsstörung. München: CIP-Medien. 20:1, 27-49 https://sbt-in-berlin.de/cip-medien/03.-Zaudig.pdf.

[1] Im Verlauf des Textes wird „medizinisch“ für die Beschreibung klassischer, schulmedizinischer Vorstellungen verwendet, die häufig für unveränderbar gehalten werden und aktuell die größte wissenschaftliche Deutungshoheit in der Unterscheidung von Krankheit und Gesundheit haben. Die Verwendung des Wortes „medizinisch“ muss jedoch vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass „Medizin“ nicht gleich frei von Normen bedeutet und Prioritäten, Durchführung und Auswertung wissenschaftlicher Forschungen immer durch soziale Strukturen geprägt sind.

[2] Geschlecht ist keine biologische, neutrale Tatsache, sondern eine aufgrund von körperlichen Merkmalen bei oder sogar schon vor der Geburt vorgenommene Zuweisung, die häufig auf der Vorstellung binärer Geschlechterkategorien beruht.

[3] Zur Vereinfachung werden im Verlauf der Arbeit zwar die binären Begriffe Mann und Frau verwendet zur Beschreibung cis-geschlechtlicher Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen, wobei bei jeder Verwendung mitbedacht werden soll, dass Geschlecht, und vor allem die binäre Betrachtung davon, konstruiert sind.

[4] Eine Aufschlüsselung nach Geschlecht bedeutet in der Wissenschaft eine Trennung von cis-weiblichen und cis-männlichen Personen, was auf einer binären Geschlechterkonstruktion beruht und diskriminierend gegenüber allen anderen Geschlechtsidentitäten ist.

[5] Bei der Verwendung des Wortes Hysterie wird sich ausschließlich auf die historischen Konzepte in Abgrenzung von einer medizinischen Diagnose bezogen, da der Begriff historisch stark mit stereotypen Vorstellungen von Frauen verbunden ist und ihre psychischen Gesundheitszustände auf veraltete, kulturell geprägte Vorstellungen reduziert.

Quelle: Julika Likus, Die soziale Konstruktion von Krankheit – Hysterie als Beispiel für die Reproduktion von Stereotypen in der Medizin, in: Blog ABV Gender- und Diversitykompetenz FU Berlin, 29.02.2024, https://blogs.fu-berlin.de/abv-gender-diversity/2024/02/29/die-soziale-konstruktion-von-krankheit/