Kim Winter (WiSe 2022/23)

Wie ich zum Klimaschutz gekommen bin? Na, in der Grundschule habe ich schon bei Umweltschutzaktionen in der bayrischen Kleinstadt mitgewirkt, in der ich aufgewachsen bin. Meine Mutter hat mich begleitet als ich mit 8 Jahren unbedingt zu Greenpeace wollte – auch wenn die mir nur eine Broschüre in die Hand gedrückt haben. Als ich in der Schule war, gab es Fridays for Future nicht, aber ich bin mir sicher ich hätte an den Demos teilgenommen, denn meine Noten ließen es zu, mal einen Tag zu fehlen und die Lehrer*innen meinten es meistens gut mit mir. Wie ich aufgewachsen bin? Na, in einem Reihenhaus mit meiner Mutter, (meinem Vater), meiner Schwester und einer Katze. Klar, war ich auf dem Gymnasium. Absolute deutsche, weiße Mittelschicht. In den späten 2010er Jahren entsprach ich dem absoluten Cliché: Ich esse vegetarisch und kleide mich hippie-esk. Grade mit dem Abi fertig, möchte ich durch die Welt reisen, am liebsten nach Indien oder Südafrika und mich dort sozial engagieren. Rassistisch? Bin ich nicht – ich bin doch kein Nazi!

Vielleicht ist schon klar, worauf ich hinauswill. Nämlich, dass mir der Zugang zu politischer Bildung und klimaschützendem Engagement nicht schwer gemacht wurde. Dennoch wurde in meiner Sozialisation so vieles ausgeblendet. Über (Neo-)Kolonialismus wusste ich nichts, außer dass es mal so eine Konferenz gab auf der ein paar alte, weiße Männer aus Europa den ganzen Kontinent Afrika wie einen Kuchen unter sich aufteilten (habe ich in einer Karikatur gesehen). Die kolonialen Kontinuitäten, die anhaltende Ungerechtigkeit, die katastrophalen Auswirkungen des ausbeuterischen Systems Kapitalismus im Globalen Süden wurden nicht erwähnt. Damals hätte man außerdem noch guten Gewissens „Dritte-Welt Länder“ gesagt. Auch das Thema (Anti-)Rassismus wurde nur unzureichend behandelt. Rassismus wurde mit Neo-Nazis gleichgesetzt. Genauso wenig wurde in der Schule oder dem dominierenden öffentlichen Diskurs über die Widerstandsbewegungen marginalisierter Menschen aus dem globalen Süden und/oder BIPoC-Aktivist*innen gesprochen. Dass diese langjährigen, mutigen Bewegungen auch etwas mit meinem persönlichen Herzensthema Umweltschutz zu tun haben könnten, kam mir dabei nie in den Sinn.

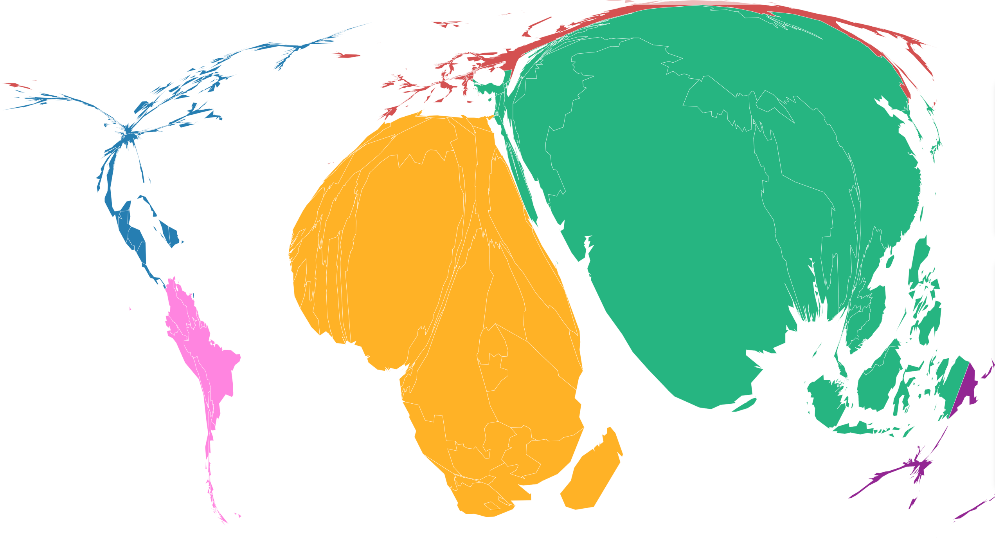

Dabei basiert die heutige Klima(gerechtigkeits)bewegung auf der Arbeit so vieler Schwarzer Menschen und Menschen of Color, deren Engagement und Einsatz von der (deutschen,) weißen Dominanzgesellschaft aktiv ausgeblendet und unsichtbar gemacht wird. Wie drastisch diese Tatsache ersichtlich wird, möchte ich im späteren Verlauf an einem Beispiel aufzeigen. Während Menschen des Globalen Norden historisch gesehen für den größten Anteil des menschengemachten Klimawandels verantwortlich sind und von der Ausbeutung des Globalen Südens und der Zerstörung von Ökosystemen enorm wirtschaftlich profitiert haben, sind es Länder und Menschen des Globalen Südens, die am stärksten unter den Folgen der Klimakrise leiden (Bechert, Dodo, Kartal, 2021, S.9). Sehr anschaulich ist diese ungerechte Verteilung von Ressourcen und historischer Verantwortung an der Klimakrise in der Carbon Map dargestellt, die alle Länder der Erde nach Background (Hintergrund), Responsibility (Verantwortung) und Vulnerability (Verwundbarkeit) aufteilt und dabei die Länder je nach Anteil flächenmäßig vergrößert oder verkleinert (Kiln, Carbon Map).

Abb.1: Fläche der Länder nach historischer Verantwortung an freigesetztem CO2 von 1850 bis 2011.

Abb. 2: Fläche der Länder nach Armutsrisiko.

Im Folgenden werde ich die deutsche Klimabewegung anhand verschiedener Diskriminierungsebenen genauer betrachten. Eingehen werde ich hierbei auf die Merkmale Klasse/soziale Herkunft, Gender und race/ethnicity. Auch weitere Diversitätsdimensionen wie Ability spielen eine Rolle für die Diversität in der deutschen Klimabewegung sowie für das Ausmaß der Betroffenheit von Klimafolgen. Leider bietet dieses Essay nicht den Rahmen, auf alle Dimensionen einzugehen, weswegen ich nur die zuvor genannten hier beleuchten werde. Abschließend erörtere ich verschiedene Lösungsvorschläge und Verbesserungsmöglichkeiten, wie die deutsche Klimabewegung inklusiver und gerechter werden könnte.

Zum Begriff Klimagerechtigkeit und Rassismus in der deutschen Klimabewegung

„Rassismus und die Klimakrise haben dieselben Wurzeln. Wir können keines dieser Probleme ignorieren, wenn wir das andere bekämpfen wollen. Eine rassistische Klimabewegung kann niemals eine gerechte Zukunft schaffen.“ (Nowshin, 2020)

Die Klimakrise ist keine Gefahr, die in ferner Zukunft liegt. Für viele Menschen sind die Auswirkungen der Erderhitzung schon seit Jahrzehnten deutlich spürbar. Extremwetterereignisse, Naturkatastrophen, Dürreperioden und der Anstieg des Meeresspiegels nehmen Menschen im Globalen Süden nach und nach die Existenzgrundlagen. Diese Folgen werden für die deutsche Dominanzgesellschaft aber erst relevant, wenn sie hier vor Ort spürbar werden, wie die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 gezeigt hat. Über dieses Ereignis berichten deutsche Medien immer noch vereinzelt. Die wesentlich verheerendere, monatelang anhaltende Flutkatastrophe in Pakistan im darauffolgenden Jahr, in der Millionen Menschen ihr Zuhause verloren (bpb, 2022), war den deutschen Medien hingegen nur ein paar Tage der Berichterstattung wert.

Klimagerechtigkeit ist also ein Ansatz, in dem Verantwortung an der Klimakrise und deren Folgen sowie die von dieser Betroffenen mitgedacht werden und globale Gerechtigkeit eine wichtige Rolle spielt. Die Anfänge der Klimagerechtigkeitsbewegung, damals Umweltgerechtigkeitsbewegung, sind vermutlich in den 1980er Jahren der USA zu finden als die mehrheitlich Schwarze Bevölkerung in Warren County, North Carolina, anfing sich zu organisieren, nachdem die Regierung beschlossen hatte, Giftmüll in der Region zu deponieren. Die Bewohner*innen veranstalteten Protestmärsche und übten zivilen Ungehorsam aus, wobei insgesamt über 500 Menschen festgenommen wurden. Die Protestierenden stellten sich nicht nur gegen Umweltverschmutzung, sondern gegen soziale Ungerechtigkeiten und gesellschaftliche Hierarchien. Viele der nachfolgenden Umweltgerechtigkeitsbewegungen entstanden aus dem Engagement von BIPoC-Communities (Bechert, Dodo, Kartal, 2021, S.47f.).

Klimaschutz muss intersektional gedacht werden und umfasst mehr als den Schutz und Erhalt der Ökosysteme. Globale Machtdynamiken und bestehende strukturelle Ungerechtigkeiten müssen beachtet werden. Es reicht nicht aus, auf technische Innovation zu hoffen, um die Erderhitzung einzudämmen. Die Klimakrise ist eine globale Verteilungskrise, die nur aus einer sozialen Perspektive gelöst werden kann. Diversitätskomponenten wie Gender, soziale Herkunft/Klasse, race/Ethnicity, Nationalität sowie Ability spielen eine Rolle in der Klimakrise. Das Konzept Klimagerechtigkeit fordert demnach die gerechte Verteilung der Verantwortung an der Lösung der Klimakrise. Gesellschaftliche Aspekte müssen ebenso mitgedacht werden wie ökologische. Daher spreche ich auch nicht von Umwelt- oder Klimaschutz, sondern vorrangig von Klimagerechtigkeit. Bezugnehmend auf die deutsche Klimabewegung werde ich den Begriff Gerechtigkeit sparsamer miteinbinden, da es sich in einzelnen Organisationen nach Definition teilweise noch nicht um einen Kampf für Klimagerechtigkeit handelt.

Black, Indigenous und People of Color (BIPoC) sind in der deutschen Klimabewegung noch immer unterrepräsentiert und ihr Einsatz wird bewusst unsichtbar gemacht. So z. B. Anfang 2020, als Vanessa Nakate, eine Schwarze Klimaaktivistin aus Uganda, von einer Nachrichtenagentur aus einem Pressefoto vom Weltwirtschaftswirtschaftsforum in Davos mit vier weiteren, weißen Klimaaktivist*innen ausgeschnitten wurde (Weissenburger, 2020). Eine ähnliche Situation ereignete sich später im selben Jahr in Deutschland, als die Klimaaktivistin Tonny Nowshin an einer Protestaktion gegen ein Kohlekraftwerk, das in Bangladesch entstehen sollte, teilnahm. Auf den offiziellen Pressefotos wurden im Nachhinein nur weiße Klimaktivist*innen abgegbildet, Nowshin war als einzige Person of Color nicht abgebildet (Bechert, Dodo, Kartal, 2021S.42). Dies sind offensichtlich rassistische Handlungen, die so vermutlich nicht beabsichtigt waren, aber dennoch deutlich zeigen, wie rassistische Strukturen und internalisierter Rassismus die deutsche Gesellschaft prägen. Aktivist*innen of Color werden unsichtbar gemacht, werden nicht gehört oder gesehen und die Klimabewegung wird weiß gelesen. Weiße Aktivist*innen prägen den Diskurs und ihre Forderungen beziehen sich häufig auf den Globalen Norden. So werden Forderungen aus dem Globalen Süden weniger Aufmerksamkeit zuteil und die Menschen werden schlichtweg nicht beachtet (ebd., S.45f.) Nowshin schreibt selbst zu dem Vorfall und ihrer Position in der deutschen Klimabewegung: „Ich werde in der Klima-Szene geduldet, solange ich sie mir nicht so zu eigen mache wie die weißen Aktivist:innen. Als BIPoC – also Schwarze, Indigene und People of Color – sind wir nur willkommen, wenn wir die Vorzeige-Betroffenen spielen“ (Nowshin, 2020).

Klassismus in der deutschen Klimabewegung

Die taz titelte 2019 „Zu jung, zu weiß, zu akademisch“ und traf den Nagel auf den Kopf. Neben Rassismus ist eine weitere auffallende Komponente der Zusammensetzung von Klimabewegungen in Deutschland die Exklusivität der Bewegung, wie beispielsweise bei Fridays For Future. Am 15. März 2019 fand ein globaler Klimaprostest statt und Forscher*innen nutzten die Gelegenheit, um Teilnehmende in neun europäischen Ländern zu ihrer Person zu befragen. In Deutschland sprachen die Forscher*innen in Bremen und Berlin mit insgesamt 343 Menschen ab 14 Jahren und führten eine Onlineumfrage mit weiteren 339 Teilnehmenden durch. Das Ergebnis war, dass die meisten Personen Schüler*innen zwischen 14 und 19 Jahre alt waren, dicht gefolgt von Studierenden (20-25 Jahre). Außerdem stellten sie fest:

„Mehr als die Hälfte der Befragten wollten das Abitur oder die Fachhochschulreife machen, 30 Prozent hatten einen Uni-Abschluss oder studierten noch, nur knapp 5 Prozent der Aktivisten gaben einen Mittleren Schulabschluss an. 43 Prozent der Befragten fühlten sich der oberen Mittelschicht zugehörig, ein knappes Drittel der unteren, lediglich 4,5 Prozent zählten sich selbst zur Arbeiterschicht.“ (Langrock-Kögel, 2020)

Das zeigt: Die Klimaproteste decken nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen ab. Sie vertreten nicht „die Mitte der Bevölkerung“, sondern setzen sich tendenziell eher aus privilegierteren Schichten zusammen. Klima-Aktivismus und politisches Engagement sind ein Privileg, dass sich nicht alle leisten können. Die wenigsten jungen Menschen können es sich leisten, regelmäßig freitags in der Schule/Uni zu fehlen, denn von der Abschlussnote hängen zu häufig auch die Job- und Ausbildungsperspektiven ab. Außerdem setzt die klimasensible Bubble nicht selten einen bestimmten Lebensstil und Habitus voraus – wer Fleisch oder tierische Produkte isst, ein Flugzeug besteigt oder der akademischen Sprache mit all ihren Fachbegriffen nicht folgen kann, braucht gar nicht erst versuchen, Teil der Gruppe zu werden. So ist zumindest eine weit verbreitete Vorstellung von der Klima-Bubble, die auch Vorurteilen und falscher Repräsentation geschuldet ist, die ich in Teilen aber auch bestätigen kann. Hier greifen auch intersektionale Diskriminierungen: Beispielsweise machen nicht alle Personen, die ein Flugzeug besteigen, einen All-Inclusive-Urlaub auf Bali, sondern viele Menschen möchten ihre Familie in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten sehen. Doch das wird in der Debatte oft außeracht gelassen.

Dass die Klimabewegung immer noch eine zu kleine, exklusive Gruppe von meist weißen, privilegierten, jungen Menschen anspricht, ist unter anderem dem neoliberalen Narrativ des „ökologischen Fußabdrucks“ geschuldet. Natürlich kann und sollte jede*r Einzelne das eigene Konsumverhalten kritisch reflektieren, aber die Klimakrise ist nicht dadurch gelöst, dass wir alle Second Hand Kleidung tragen und Hafermilch kaufen. Es braucht eine Veränderung im Fokus von individuellem Konsumverhalten hin zu der Notwendigkeit einer politisch initiierten gesamtgesellschaftlichen Transformation und der Veränderung unseres Wirtschaftssystems. Diese Veränderung lässt sich langsam aufgrund von politischer Aufklärungsarbeit von vorrangig BIPoC in Form von Podcasts, Videos, Büchern und Artikeln zu dem Thema, finden (so z. B. im Online-Talkformat Karakaya Talk, dem Podcast Kanackische Welle oder bei BBQ – Der Black Brown Queere Podcast #29). Diese rütteln an den bestehenden eurozentristischen Strukturen und Normen, kritisieren vorherrschende Machtdynamiken und bieten Lösungsvorschläge an, auf die ich später auch noch eingehen möchte.

„In unserer Gesellschaft sei ziviles politisches Engagement ein Privileg, das man sich leisten können müsse. ‚Viele haben erst einmal ganz andere Probleme: Armut, Care-Arbeit oder auch Rassismus und andere Formen von Diskriminierung.‘“ (Langrock-Kögel, 2020, Cordula Weimann zitierend)

Gender in der deutschen Klimabewegung

Die angesprochene Problematik des Privilegs der Klimabewegung manifestiert sich auch in der Diversitätsdimension Gender. Wie im obigen Zitat erwähnt, spielen neben Klasse und race auch Dinge wie Care-Arbeit eine Rolle beim Grad der Betroffenheit von der Klimakrise und dem Kampf für Klimagerechtigkeit. Care-Arbeit bezeichnet in diesem Kontext jegliche unbezahlte Sorgearbeit. Darunter fallen z. B. Kinderbetreuung und Haushaltsaufgaben. Diese Arbeit wird überwiegend von FLINTA* (Female, Lesbian, Inter, Non-Binary, Trans und Agender Personen*) übernommen. Somit haben FLINTA* weniger Zugang zu Macht- und Entscheidungspositionen und erhalten weniger Einkommen als cis-männliche Personen. In der Folge sind sie in Bezug auf Klimafolgen verletzlicher (für eine ausführlichere Erklärung siehe Bechert, Dodo, Kartal, 2021, S.10-12). Auch hier greifen verschiedene Diskriminierungsebenen ineinander: Queere oder trans* BIPoC machen sich angreifbarer, wenn sie sich klimapolitisch engagieren und setzen sich einer anderen Gefahr aus als weiße, cis-Männer, die sich in der Öffentlichkeit politisch äußern. Die deutsche Klimabewegung ist ungewöhnlich stark von FLINTA* dominiert. Das ist eine positive Beobachtung, dennoch muss man sich fragen, woran das liegt. Wie zuvor kurz ausgeführt, sind FLINTA* von den Folgen der Klimakrise stärker betroffen und handeln somit aus einer Position der Unterdrückung heraus, aus der sie sich durch politisches Engagement selbst ermächtigen können.

„Du merkst: Es ist insbesondere für Menschen, die direkt von den Klimafolgen betroffen sind, nicht möglich, Klimakrise und Umweltzerstörung von sozialer Ungleichheit und global wirksamen Macht- und Unterdrückungsstrukturen zu trennen.“ (Bechert, Dodo, Kartal, 2021, S.10-12)

Lösungsansätze für eine diversere Klimabewegung

Durch die herausgearbeiteten Diversitätsdimensionen wird ersichtlich: Die Klimabewegung weist deutlichen Bedarf an Anpassungen und Verbesserungen auf. Hierfür haben Klima-Aktivisti schon einige Vorschläge gemacht. So argumentiert Tonny Nowshinb, dass es für mehr Diversität in der Klimabewegung die Notwendigkeit gibt, dieses Problem zunächst anzuerkennen: „Weltweit gibt es Diversität in der Klimabewegung, sie wird von Medien jedoch unsichtbar gemacht […] Die Klimaproteste in Bangladesch gibt es seit 2011. Seit 2016 sind sie richtig groß. Wenige in Deutschland wissen das.“ (Nowshin, zitiert nach Opitz, 2019) Denn nur wer die globalen Kämpfe für Klimagerechtigkeit kennt, kann sich damit solidarisieren. Um erfolgreich zu sein, muss der Kampf für Klimagerechtigkeit aus vielen verschiedenen Perspektiven solidarisch angegangen werden.

Doch auch hier bleibt die Frage: Wer wird gehört und gesehen? Aufgrund der ungerechten Machtgefälle ist es wichtig, dass von weißen Personen dominierte Klimabewegungen nicht-weißen Menschen zuhören und diesen den Rücken stärken. Hier ist aber auch der Kontext wichtig. Wie zuvor beschrieben, sind BIPoC-Aktivist*innen durch ein rassistisches System höheren Gefahren ausgesetzt als weiße Aktivist*innen und erfahren stärkere Repression. Aktivist*in Winta P. von „BIPoC for Future“ erklärt in Bezug darauf: „Es macht etwa keinen Sinn, BIPoC als Kontaktpersonen zur Polizei zu benennen.“ (Malkiowski, 2022) Es braucht also einen sensiblen Umgang mit marginalisierten Personengruppen sowie anti-rassistische Praktiken. Dazu gehören auch Critical-Whiteness- oder Diversity-Trainings, die in sozialen Bewegungen standardisiert werden sollten. Außerdem, so Winta weiter, braucht es mehr BIPoC- und MAPA-Aktivist*innen (Most Affected People and Areas) in leitenden Positionen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen (ebd.).

In Bezug auf Klassismus in der Klimabewegung braucht es ein niedrigschwelliges Angebot für junge Menschen, welches deren eigene Lebenswelt widerspiegelt. Bekannte Personen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, z. B. Sportler*innen, Rapper*innen oder Influencer*innen, können eine Vorbildfunktion erfüllen und Jugendlichen zeigen, dass Klimagerechtigkeit ein Thema ist, das für alle relevant ist und nicht nur einer bestimmten Bubble von privilegierten Personen zugänglich ist (Langrock-Kögel, 2020). Außerdem ist es wichtig, dass die Klimabewegung mit Gewerkschaften und Arbeiter*innen zusammenarbeitet. Wenn Aktivist*innen beispielsweise Straßen blockieren und Menschen daran gehindert werden, ihrer notwendigen Lohnarbeit nachzukommen, von der ihre Existenz abhängt, kann das problematisch sein und abschrecken. Wichtiger wäre es, diese Menschen auf eine gemeinsame Seite zu bringen und zu verdeutlichen, dass die Industrie und große Konzerne den Großteil der Treibhausgas-Emissionen verursachen. Insgesamt müssen für eine diversere Beteiligung am Kampf für Klimagerechtigkeit Selbstwirksamkeitserfahrungen gestärkt werden, sodass Menschen sich ermächtigen können, sich unterstützt und sicher fühlen, egal welchen Hintergrund sie haben. Für deutsche Non-Profit-Organisationen, die an der Schnittstelle von Klimaschutz und Gerechtigkeit arbeiten, gilt: Sie müssen auch die Personen beschäftigen, die sie als Zielgruppen benennen, um betroffenen Gruppen Raum und Gestaltungsmöglichkeiten zu lassen, sowie die vorhandene Expertise nutzen zu können (Cardoso, Groneweg, 2021). Beispielsweise müssen Stellenausschreibungen auch in den passenden Netzwerken gestreut werden und „ausdrücklich die Bewerbung von Menschen fördern, die sich mit marginalisierten Gruppen identifizieren, wie Migrant:innen, BIPoC, Queers und Menschen mit Behinderungen.“ (ebd.)

Gerne würde ich auf die einzelnen Ebenen genauer eingehen und weitere Diversitätsdimensionen miteinbeziehen, die hier leider keinen Platz gefunden haben. Jedoch hoffe ich, dass dieses Essay einen kurzen Überblick über die Vielschichtigkeit der Klimagerechtigkeitsbewegung gibt und einen Anstoß für weitere Überlegungen in diesem Feld bieten kann.

Literatur

Bechert, L./ Dodo, Kartal, S. (Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., 2021). Kolonialismus und Klimakrise. Über 500 Jahre Widerstand. https://www.bundjugend.de/wp-content/uploads/Kolonialismus_und_Klimakrise-ueber_500_Jahre_Widerstand.pdf

Bundeszentrale für politische Bildung (20.10.2022). Flutkatastrophe in Pakistan. https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/514557/flutkatastrophe-in-pakistan/

Groneweg, M./Cardoso, I. (Klimareporter, 13.09.2021) Wie Klima-NGOs inklusiv werden können: Diversität kommt nicht von allein. https://www.klimareporter.de/protest/diversitaet-kommt-nicht-von-allein

Langrock-Kögel, C. (11.02.2020) Nicht wirklich bunt. Wie elitär sind die Klimaproteste? https://goodimpact.eu/recherche/fokusthema/wie-elitar-sind-die-klimaproteste

Malkiowski, J. (taz, 23.09.2022) Klimaaktivist*in über Diversität. „Fridays for Future ist weiß“ https://taz.de/Klimaaktivistin-ueber-Diversitaet/!5879828/

Nowshin, T. (klimareporter, 17.06.2020) Die Klimabewegung hat ein Rassismus-Problem. https://www.klimareporter.de/protest/die-klimabewegung-hat-ein-rassismusproblem

Opitz, N. (taz, 13.12.2019) Diversität beim Klimaprotest. Zu jung, zu weiß, zu akademisch. https://taz.de/Diversitaet-beim-Klimaprotest/!5645995/

Weissenburger, P. (taz, 27.10.2020). Vanessa Nakate und das Foto der AP. Davos, eurozentriert. https://taz.de/Vanessa-Nakate-und-das-Foto-der-AP/!5656696/

Abbildungsverzeichnis

Kiln Enterprises Ltd. The Carbon Map. https://www.carbonmap.org/

Quelle: Kim Winters, Who matters? (Fehlende) Diversität in der deutschen Klimabewegung, in: Blog ABV Gender- und Diversitykompetenz FU Berlin, 16.05.2023, https://blogs.fu-berlin.de/abv-gender-diversity/?p=347