Marla Rohe (WiSe 2024/25)

1. Einleitung

21,7% der inter* Personen haben bereits einen Suizidversuch hinter sich und verspüren weiterhin den (starken) Wunsch zu sterben (Rosenwohl-Mack et al., 2020).

Auch wenn es zahlreiche wissenschaftlich belegte Fakten, Statistiken und Expert:innenbeiträge zum Thema Geschlechterdiversität gibt, halten zeitgleich noch immer Personen an der binären Vorstellung von Geschlecht fest. Dennoch: das wissenschaftliche Interesse an Intergeschlechtlichkeit wächst, so lässt sich dies in den letzten Jahren an der steigenden Anzahl wissenschaftlicher Publikationen ermessen (Hendricks & Testa, 2012). Auch der Psychologie als interdisziplinäres Fach ist diese Entwicklung nicht entgangen. Die mentale Gesundheit von Personen, die sich der LGBTQIA*-Community angehörig fühlen, ist immer häufiger Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Zum Glück, denn: Inter* Personen haben geringe Chancen auf ein gesundes Leben (Kasprowski et al., 2021).

Aus den vorliegenden Studien ließ sich intuitiv folgende Forschungsfrage ableiten:

„Wie muss die psychotherapeutische Begleitung gestaltet sein, um die psychische Gesundheit von inter* Personen zu verbessern?“

2. Intergeschlechtlichkeit – Herausforderungen durch binäres System

Im folgenden Abschnitt sollen zentrale Begriffe der vorliegenden Arbeit genauer definiert werden, so dass alle lesenden Personen über ein fundiertes Verständnis von Intergeschlechtlichkeit verfügen.

2.1 Begriffe, Abgrenzungen und Grundlegendes

Für Intergeschlechtlichkeit gibt es verschiedenste Definitionen, die als Basis für diese Arbeit herangezogen werden können. Um die geschlechtliche Vielfalt möglichst depathologisierend darzustellen, wird die Definition der Trans*Inter*Beratungsstelle (2024) verwendet:

„Inter* […] bezeichnet Menschen, mit angeborenen körperlichen Geschlechtsmerkmalen, die nicht den gängigen gesellschaftlichen und medizinischen Vorstellungen von männlichen oder weiblichen Körpern entsprechen.“

Dies kann sich durch Variationen auf chromosomaler, hormoneller Ebene zeigen oder auch durch vielfältige Ausprägungen der Gonaden (Teil der Geschlechtsorgane) auszeichnen (Antidiskriminierungstelle des Bundes, 2024). Alle Variationen der Geschlechtsmerkmale sind natürlich vorkommende und gesunde Ausprägungen einer geschlechtlichen Vielfalt. Laut Schätzungen des Ethikrates leben etwa 80.000 inter* Personen in Deutschland. Die Zahlen bleiben leider nur grobe Schätzungen, da es zum einen an verlässlicher Dokumentation fehlt und je nach zugrundeliegender Definition manche Personen nicht in ihrer Intergeschlechtlichkeit gesehen werden. Hochrechnungen gehen davon aus, dass circa 1,7% der Weltbevölkerung inter* Personen sind (Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2024; Bora, 2012).

Das Wort „Inter“ stellt eine lateinische Vorsilbe dar, die mit dem Begriff „zwischen“ gleichgesetzt werden kann. Häufig als Antonym genutzt, bezeichnet „endo“ bzw. „dyadisch“ Personen, deren körperliche Merkmale, den gesellschaftlichen und medizinischen Normvorstellungen entsprechen. Der Zusatz des Sternchens („*“) wird gewählt, um eine möglichst inklusive Ansprache zu gewährleisten, indem das Sternchen vielfältige Endungen ermöglicht und somit keine Personen aus dem Bedeutungsraum ausschließt (Trans*Inter*Beratungsstelle, 2024). Laut der Trans*Inter*Beratungsstelle (2024) bezeichnet Intergeschlechtlichkeit die Übersetzung des Begriffs „intersex“, welcher insbesondere in der englischen inter* Community genutzt wird. „Sex“ steht im Englischen für die körperliche Ebene von Geschlecht. Im Deutschen könnte der Begriff „Intersex“ allerdings als irreführend wahrgenommen werden, da er Assoziationen zur sexuellen Orientierung einer Person hervorrufen könnte.

Intergeschlechtlichkeit beschreibt die körperliche Dimension von Geschlecht und sagt nicht automatisch etwas über die Genderidentität, die sexuelle Orientierung einer Person oder die Genderrollenübernahme und -darstellung aus. Eine dazu passende Abgrenzung zur Transgeschlechlichkeit soll dies verdeutlichen. Trans* Personen identifizieren sich nicht mit dem körperlichen Geschlecht, welches nach der Geburt auf Grundlage der körperlichen Ausprägungen festgelegt wurde. Transgeschlechtlichkeit bezieht sich somit auf die Ebene der Genderidentität. Die Begriffe sind klar voneinander abzugrenzen. Inter- und Transgeschlechtlichkeit treten unabhängig voneinander auf. Trans* Personen können inter* oder auch endo sein (Trans*Inter*Beratungsstelle, 2024).

Auch wenn dieses Kapitel zum Ziel hat, grundsätzliche Begriffe der Intergeschlechtlichkeit darzustellen, ist es unumgänglich inter* Personen immer nach der eigenen Selbstbezeichnung zu fragen, diese anzuwenden und zu respektieren.

Die vorliegende Definition sowie Begriffsdebatte weist zudem auf einen weiteren wichtigen Aspekt von Intergeschlechtlichkeit hin: die gesellschaftliche und medizinische Perspektive. Die gesellschaftlich gelebte Binarität des Geschlechtersystems führt dazu, dass Personen, die nicht dieser Binarität entsprechen, gewissen Stressoren ausgesetzt sind, welche langfristig zu negativen gesundheitlichen Folgen führen können. Neben einer strukturellen Benachteiligung und Diskriminierung im somatisch-medizinischen Bereich durch unter anderem (Zwangs-)Operationen, unzureichende Forschung und mangelnde Fachpersonalschulung, zählt auch psychischer Stress zu einem negativen Outcome der starren Geschlechterbinarität. Psychischer Stress kann sich langfristig negativ auf die mentale Gesundheit einer Person auswirken, sodass gegebenenfalls psychotherapeutische Behandlungen notwendig sind, um die Lebensqualität wieder herzustellen bzw. zu verbessern. Rosenwohl-Mack et al. (2020) fanden heraus, dass 53,6% der befragten inter* Personen ihre mentale Gesundheit als mittelmäßig bis schlecht bezeichnen. Diese subjektiv eher negative Einschätzung der mentalen Gesundheit von inter* Personen zeigte sich vor allem unter jüngeren Menschen (28,2%). 61,1% der befragten inter* Personen gaben an, mit einer depressiven Störung diagnostiziert worden zu sein. 62,6% leiden unter diagnostizierten Angststörungen. Von Suizidversuchen und dem (starken) Wunsch zu sterben berichteten, wie einleitend dargestellt, 21,7% der befragten inter* Personen (Rosenwohl-Mack et al., 2020).

Der Handlungsbedarf zur Verbesserung der mentalen Gesundheit von inter* Personen ist, gemessen an den oben aufgeführten Studienergebnissen, enorm. Während ein langfristiges gesellschaftliches Umdenken zumindest teilweise bereits im Gange ist, braucht es kurzfristigere und schnell umsetzbare Möglichkeiten zur psychologischen Begleitung von inter* Personen. Hierfür ist es notwendig, sich konkreter mit der Lebensrealität, den Erfahrungen und Herausforderungen von inter* Personen auseinanderzusetzen und diese Stressoren in ihrer Komplexität zu verstehen. Ein Modell, das sich den spezifischen Stressoren von Minderheiten widmet, ist das Minoritäten-Stress-Modell, welches als theoretische Grundlage dieser Arbeit im anschließenden Kapitel genauer beleuchtet werden soll.

2.2 Minoritäten-Stress-Modell

Das Minoritäten-Stress-Modell wurde im Jahr 2003 von I. H. Meyer entwickelt und beschreibt, wie chronischer Stress durch soziale Stigmatisierung und Diskriminierung die psychische Gesundheit von Menschen aus marginalisierten Gruppen negativ beeinflusst. Fokusgruppen bei der Entwicklung durch Meyer (2003) bildeten vorrangig lesbische, schwule und bisexuelle Personen. Da allerdings alle, der LGBTQIA* Community angehörigen Personen, von Ausgrenzungen und Diskriminierungen betroffen sein können (van de Grift et al., 2024), lässt sich dieses Modell auch für die vorliegende Arbeit zum Thema Intergeschlechtlichkeit anwenden.

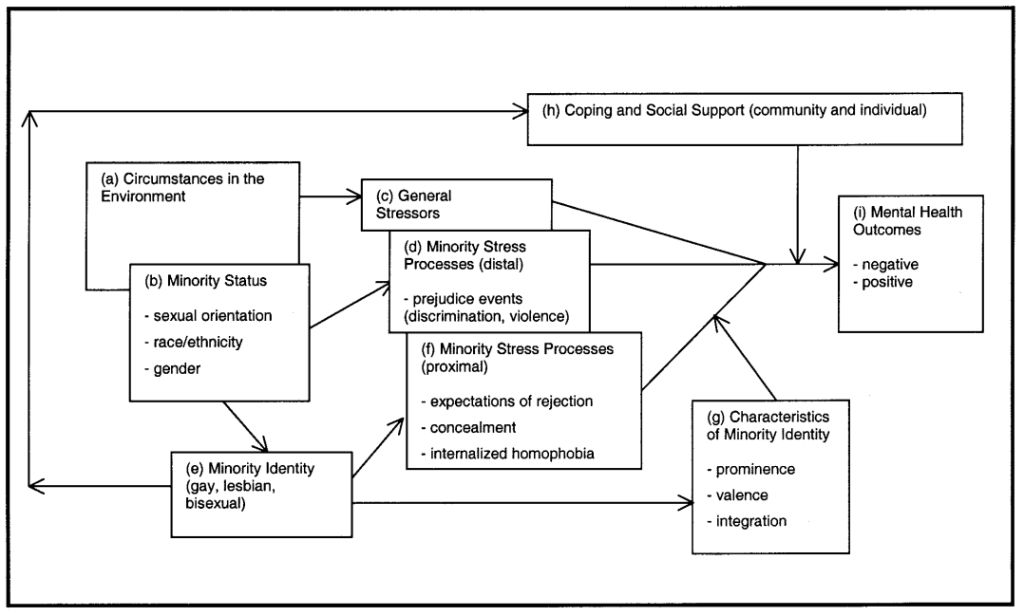

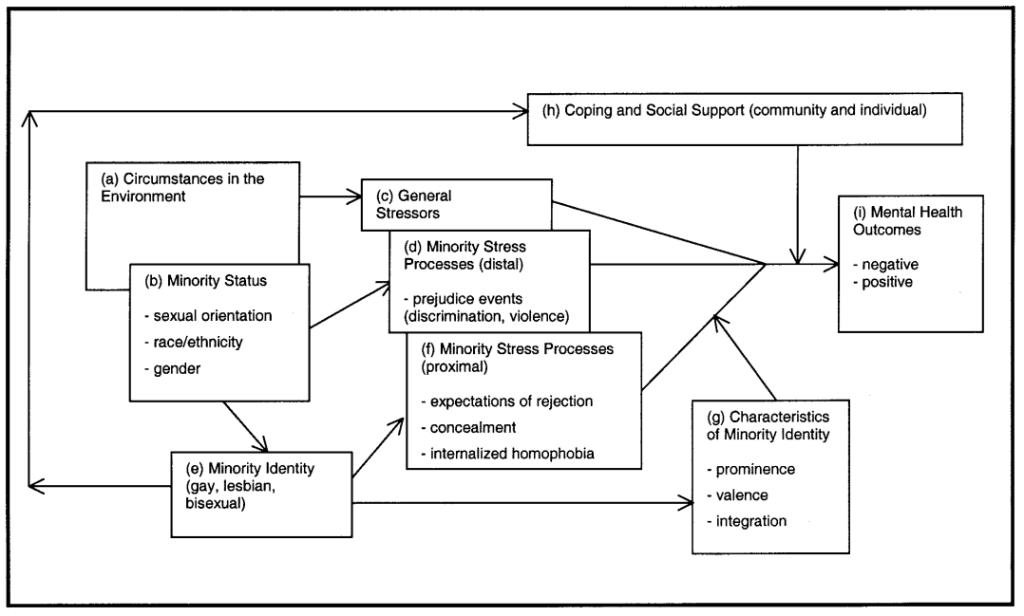

Das Modell unterscheidet zwischen distalen (aus Abbildung 1: (d)) und proximalen (f) Stressprozessen (Hendricks & Testa, 2012). Distale Stressoren entstehen durch den vorgestellten Minderheitenstatus (b), welcher sich bei inter* Personen durch die „Nicht-Übereinstimmung der angeborenen körperlichen Geschlechtsmerkmale mit den gängigen gesellschaftlichen und medizinischen Vorstellungen von männlichen oder weiblichen Körpern“ ergibt (abgeleitet aus Begriffsdefinition, vgl. Trans*Inter*Beratungsstelle, 2024).

Unter distalen Stressprozessen versteht man insbesondere von außen einwirkende, also externe, Geschehnisse, welcher eine Person ausgesetzt ist. Dazu kann unter anderem Diskriminierung und Ablehnung durch die Gesellschaft, die Stigmatisierung im medizinischen System – auch im psychotherapeutischen Bereich – aber auch Viktimisierung und fehlende Akzeptanz von Geschlechtervielfalt fallen (van de Grift et al., 2024). Auch die fehlende Sichtbarkeit von Intergeschlechtlichkeit in der Gesellschaft wird von inter* Personen als frustrierend empfunden und führt unter anderem zu Gefühlen der Einsamkeit und Isolation (van de Grift et al., 2024). Diese distalen Stressprozesse setzen wiederum proximale Stressprozesse in Gang bzw. verstärken diese zudem (Meyer, 2003).

Die proximalen Stressprozesse stellen internalisierte Überzeugungen (bspw. „sich unnormal fühlen“) dar, die einen großen Einfluss durch die Minderheitenidentität (e) einer Person erfahren sowie deren Selbstbild definieren (Meyer, 2003). So können Personen einer Minderheit Ablehnungen/ Diskriminierungen auch internalisiert haben, obwohl sie selbst dieser Minderheitengruppe angehörig sind. Zudem spielen bei den proximalen Stressprozessen auch negative Erwartungen bei Outing/ romantischen Beziehungen und Verschweigen von Gefühlen/ Erfahrungen und dadurch eine gespielte Anpassung an Binarität eine große Rolle (Hendricks & Testa, 2012; van de Grift et al, 2024). Zu den proximalen Stressoren ergänzen die Autor:innen der Studie von van de Grift et al. (2024) noch die Überinterpretation von körperlichen Vorgängen, die durch das fehlende Vertrauen in den eigenen Körper entstehen kann. Eine weitere Herausforderung für inter* Personen kann das Kommunizieren von körperlichen Grenzen darstellen. Durch zahlreiche, oft übergriffige medizinische Untersuchungen und die dadurch verringerte körperliche Autonomie fühlen sich inter* Personen häufig ungeschützter bzw. gefährdeter in Bezug auf übergriffige körperliche Begegnungen (ebd., 2024). Der interpersonelle Stress, welcher wie oben aufgeführt u.a. durch internalisierte negative Überzeugungen auftritt, äußert sich bei inter* Personen durch konstante negative Verstimmung. Körperliche und emotionale Intimität kann dadurch für inter* Personen ebenfalls eine große Herausforderung und somit Stressor darstellen (ebd., 2024).

Diese Stressoren wirken sich, gemeinsam mit den generellen Lebensstressoren (c) und unter Berücksichtigung der Merkmale der Minorität (g) auf die mentale Gesundheit von Personen aus (Meyer, 2003). Meyer (2003) beschreibt allerdings auch, ins Deutsche übersetzt, „Bewältigungsstrategien und soziale Unterstützung“ (h). Diese können, wenn richtig ausgeprägt, als Gegenpol zum chronischen Stress wirken und somit die mentale und körperliche Gesundheit von inter* Personen stärken. Hierzu zählen unterstützende Netzwerke („Community“), die Entwicklung von Stolz („Pride“), Selbstakzeptanz und positive Identitätsentwicklung, die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen und die positiv unterstützende Gestaltung des unmittelbaren sozialen/ familiären Umfeldes (van de Grift et al., 2024).

3. Intergeschlechtlichkeit in der Psychotherapie

3.1 ICD-11: Wirklich ein Fortschritt?

Das Diagnostikmanual „ICD-11“, welches zum 01. Januar 2022 in Kraft trat und zum Teil auch schon in der psychotherapeutischen Praxis Anwendung findet, hat der Stigmatisierung von trans* Personen entgegengewirkt und somit Transgeschlechtlichkeit im Diagnostikbereich entpathologisiert. Für Intergeschlechtlichkeit jedoch hat das ICD-11 keine solche Verbesserung gebracht. Noch immer wird Intergeschlechtlichkeit als Störung klassifiziert und unter dem Code LD2A als „Fehlbildungen in der Geschlechtsentwicklung“ geführt (oii Germany, 2022; Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022). Dieser, aus dem älteren DSM übernommene, Diagnosecode trägt weiterhin zur Stigmatisierung und Pathologisierung von Intergeschlechtlichkeit bei (oii Germany, 2022).

3.2 Überlegungen für psychotherapeutische Praxis: Stärkung von Resilienzen

Ein möglicher Ansatz innerhalb der psychotherapeutischen Betreuung von inter* Personen ergibt sich aus den vorherigen Kapiteln zunächst intuitiv: Stressoren senken bzw. diesen entgegenwirken und Resilienzfaktoren fördern bzw. diese aufrechterhalten. Diese Empfehlung vertreten auch die Autor:innen der Studie von van de Grift et al. (2024): Um gesundheitliche Probleme von inter* Personen zu vermeiden bzw. diesen entgegenzuwirken, empfehlen die Autor:innen, dass klinische Expert:innen aktiv nach Minoritäten-Stressoren fragen, um hier mit psychotherapeutischen Programmen anzusetzen.

Ein weiterer wichtiger Anknüpfungspunkt für psychotherapeutische Maßnahmen stellen die Resilienzfaktoren von inter* Personen dar. Van de Grift et al. (2024) haben auch diese noch einmal genauer differenziert und in distale und proximale Resilienzfaktoren unterschieden. Ein distaler Resilienzfaktor, der sich in der Studie der Autor:innen bestätigen ließ, ist das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Community oder auch Selbsthilfegruppe. Auch das Zuwenden zu „role models“ oder die eigene Annahme einer solchen Modellrolle zählen laut den Autor:innen zu den distalen Resilienzfaktoren. Vorbilder, wie bspw. berühmte queere Persönlichkeiten, helfen dabei, Erfahrungen von inter* Personen zu normalisieren oder neue Bewältigungsstrategien und Wissen zu vermitteln. Aktivismus (bspw. in Form von politischem Engagement) wird ebenfalls aufgeführt, da es die wahrgenommene Kontrolle über die eigene Situation steigert. Psychotherapeutische Maßnahmen sollten insbesondere auf die Förderung von hoffnungsstiftenden Aktivitäten (wie oben beschriebener Aktivismus oder der Zuwendung zu „role models“) abzielen. Hoffnung und das Gefühl von Sinnstiftung wurden von van de Grift et al. (2024) als relevante Resilienzfaktoren zum Abbau von Minoritätsstressoren genannt. Zur Erleichterung der Förderung von Aktivismus und/oder der Zuwendung zu „role models“ sollten psychotherapeutische Praxen über Informationsmaterial zu entsprechenden aktivistischen Vereinen/ Institutionen und Selbsthilfegruppen bereithalten. Auch Namen von (berühmten) queeren Vorbildern sowie Kenntnis über deren Social-Media-Kanäle sollten als Orientierungspunkte für inter* Personen zur Verfügung gestellt werden.

Ausschlaggebend bei der Resilienz von distalem Stress sei aber auch die Akzeptanz und der Support von nahestehenden Menschen und Institutionen, wie bspw. Eltern oder Schule (van de Grift et al., 2024). LGBTQIA* Personen treffen sich signifikant häufiger mit Freund:innen, Nachbar:innen oder Bekannten als cis-Personen. Daraus lässt sich schließen, dass die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen für LGBTQIA* Personen höher ist und aktiver Beziehungsaufbau betrieben wird (Kasprowski et al., 2021). Ableitend für mögliche psychotherapeutische Maßnahmen sollten Eltern, Geschwister oder Freund:innen von inter* Personen stärker in die Therapien miteinbezogen werden, um die (Selbst-)Akzeptanz von Intergeschlechtlichkeit zu fördern und somit soziale Unterstützung zu sichern. Denkbar wäre, zeitgleich zur Individualtherapie workshopähnliche Betreuungen anzubieten, in welchen das enge Umfeld der zu therapierenden Person nähere Informationen und Wissen um Intergeschlechtlichkeit an sich, aber auch der Komplexität von Minoritäten-Stressoren und Resilienzfaktoren erwerben kann. Die „Interdisziplinäre Spezialsprechstunde zu Fragen der Geschlechtsidentität im Kindes- und Jugendalter“ von der Charité bietet in der Begleitung von trans* Personen auch die Arbeit mit Eltern im Sinne des „Ambiguous Loss“ an. Dies kann den Prozess des sozialen Supports stark voranbringen, da Eltern hier zunächst Abschied von internalisierten Vorstellungen und Wünschen über ihre Kinder nehmen können, bisherige Geschlechterannahmen reflektieren und sich anschließend für neue Konzepte öffnen bzw. Stolz („Pride“ als Resilienzfaktor) erarbeiten (Charité, 2025). Auch wenn dieses Beratungsangebot sich auf trans* Personen bezieht, sollte diese Form der Elternarbeit auch in die psychologische Begleitung von inter* Personen Einzug finden.

Selbstakzeptanz, positive Erfahrungen mit Offenheit und vor allem das Gefühl von Handlungskompetenz werden von van de Grift et al. (2024) als Resilienzfaktoren gegen proximale, also innerliche Stressoren aufgeführt. Die psychotherapeutische Betreuung von inter* Personen sollte positive Erfahrungen mit subjektiver Offenheit ermöglichen, diese verstärken und so zu mehr Selbstakzeptanz und auch Handlungskompetenz beitragen. Wichtig hierbei könnte eine gendersensible Ansprache und empathische, wertfreie Perspektivenübernahme für die Lebensrealität der inter* Person sein. Handlungskompetenzen könnten beispielsweise durch die Vermittlung von Wissen über individuelle Rechte/ Möglichkeiten im medizinischen System gestärkt werden. Aber auch Skills-Training zur Steigerung der Selbstwirksamkeit und die Beihilfe zur Entwicklung von realistischen Selbstzielen könnten dazu beitragen, dass die inter* Person über mehr Handlungskompetenzen verfügt. Das Training von Kommunikationsstrategien und konkrete Gesprächssimulationen (bspw. Gespräche mit Ärzt:innen), könnten eingesetzt werden, um Grenzen setzendes Verhalten zu fördern.

4. Konklusion

Die vorliegende Arbeit erläutert kompakt die Stressoren und Resilienzen von inter* Personen und leitet daraus erste intuitive Implikationen für die psychotherapeutische Betreuung ab. Auch wenn inter* Personen die Variation in angeborenen Geschlechtsmerkmalen sowie die Erfahrung von Diskriminierungen gemeinsam haben, kann der Leidensdruck von Person zu Person unterschiedlich ausgeprägt sein. Abschließend sei deshalb wichtig zu erwähnen, dass es nicht die eine inter* Lebensrealität gibt. Psychotherapeutische Ansätze müssen die Individualität einer Person einbeziehen und Interventionen an individuelle Belastungs- und Bedürfnissituationen anpassen. Komorbiditäten wie Depressionen oder Angststörungen sollten ebenfalls Bestandteil einer psychotherapeutischen Begleitung von inter* Personen sein. Psychotherapeutische Begleitung von inter* Personen sollte sich zudem nicht allein auf die zu therapierende Person fokussieren, sondern das Umfeld der inter* Person einbeziehen. Sozialer Support und Akzeptanz ist für die mentale Gesundheit von inter* Personen entscheidend (van de Grift et al., 2024) und sollte in direkter Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld erarbeitet werden.

5. Resümee

Abschließend noch ein paar subjektive Worte. Da ich später eine Karriere als psychologische Psychotherapeutin anstrebe, hat mir das Seminar „Gender & Gesundheit“ und auch die Ausarbeitung der vorliegenden Arbeit viele neue Sichtweisen und Denkanstöße für die spätere Berufspraxis geliefert. Ich konnte detaillierteres Wissen über die Komplexität der Stressoren der LGBTQIA* Community erlernen. In einem möglichen Berufsalltag würde ich mich deshalb stark für mehr Sichtbarkeit von Intergeschlechtlichkeit einsetzen, beispielsweise durch mehr Aufklärung und genderneutrale Dokumente. Zudem hat mich das Seminar zum Überdenken von eigenem heteronormativem Sprachgebrauch angeregt, welcher auch in zukünftiger Berufspraxis eine große Rolle spielen wird. Die Beziehung zwischen Therapeut:in und Klient:in macht etwa 30% des Therapieerfolges aus (Lambert & Barley, 2001). So ist mir noch deutlicher bewusst geworden, dass ich beispielsweise bei der Frage nach dem Beziehungsstatus einer Person nicht direkt von heterosexueller Bindung ausgehen sollte, sondern auch hier auf eine genderneutrale Sprache achten muss, um anderen sexuellen Orientierungen Sichtbarkeit zu verschaffen und das Vertrauensverhältnis und die Möglichkeit zur Offenheit von der bzw. dem Klient:in zu sichern.

6. Literaturverzeichnis

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2024). inter*, abgerufen über: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-diskriminierung/diskriminierungsmerkmale/geschlecht-und-geschlechtsidentitaet/inter/inter-node.html#:~:text=Laut%20Sch%C3%A4tzung%20des%20Deutschen%20Ethikrats%20leben%2080.000%20intergeschlechtliche%20Personen%20in%20Deutschland.

Bora, A. (2012). Deutscher Ethikrat. Zur Situation intersexueller Menschen. Berlin.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2022). IDC-11 in Deutsch – Entwurfsfassung, abgerufen über: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html

Charité Berlin (2025). Interdisziplinäre Spezialsprechstunde für Fragen der Geschlechtsidentitä im Kindes- und Jugendalter, abgerufen über: https://kinder-und-jugendpsychiatrie.charite.de/fuer_patienten_eltern/ambulanzen/interdisziplinaere_spezialsprechstunde_fuer_fragen_der_geschlechtsidentitaet_im_kindes_und_jugendalter

Hendricks, M. L., & Testa, R. J. (2012). A conceptual framework for clinical work with transgender and gender nonconforming clients: An adaptation of the Minority Stress Model. Professional Psychology: Research and Practice, 43(5).

Kasprowski, D., Fischer, M., Chen, X., de Vries, L., Kroh, M., Kühne, S., Richter, D. & Zindel, Z. (2021). Geringere Chancen auf ein gesundes Leben für LGBTQI*-Menschen. DIW Wochenbericht, 88(6).

Lambert, M. J., & Barley, D. E. (2001). Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 38(4), 357–361.

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674–697.

oii Germany (2022). Stellungsnahme OII Germany zum Eckpunktepapier für ein Selbstbestimmungsgesetz, abgerufen über: https://oiigermany.org/eckpunktepapier-selbstbestimmungsgesetz/

Rosenwohl-Mack, A., Tamar-Mattis, S., Baratz, A. B., Dalke, K. B., Ittelson, A., Zieselman, K., Flatt, J. D., & Useche, S. A. (2020). A national study on the physical and mental health of intersex adults in the U.S. PloS One, 15(10).

Trans*Inter*Beratungsstelle (2024). Begriffsklärungen, abgerufen über: https://www.trans-inter-beratungsstelle.de/de/begriffserklaerungen.html

Van de Grift, T. C., Dalke, K. B., Yuodsnukis, B., Davies, A., Papadakis, J. L., & Chen, D. (2024). Minority stress and resilience experiences in adolescents and young adults with intersex variations/differences of sex development. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity.

Quelle: Marla Rohe, Intergeschlechtlichkeit in der Psychotherapie in: Blog ABV Gender- und Diversitykompetenz FU Berlin, 26.05.2025, https://blogs.fu-berlin.de/abv-gender-diversity/?p=501