Im Rahmen des 75. FU- Jubiläums trafen sich am 20. Juni Vertreter*innen der Geschlechterforschung aus zehn Disziplinen zu einem Open-Mic. In zehn spannenden Kurzvorträgen wurde deutlich: Die Geschlechterforschung ist nicht nur so frei und vielfältig wie die FU selbst. Sie ist auch unersetzlich für eine emanzipatorische Wissenschaft, die Fragen nach Verteilung und Macht ins Zentrum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung stellt.

Autorin: Jana Gerlach

„For every two academics in a room, you find fifteen different opinions on the same topic” mit dieser einleitenden Bemerkung machte Historikerin Dr. Sarah Bellows-Blakely deutlich: Auch in der Geschlechterforschung herrscht keine Einigkeit in der Frage darüber, wie und was erforscht und analysiert wird. Und tatsächlich: Die Themen und Fragestellungen, die an diesem verregneten Dienstagmittag im Foyer der Rost- und Silberlaube im Kurzformat vorgetragen wurden, sind herausfordernd und so breit aufgestellt, wie die unterschiedlichen vertretenen Disziplinen es bereits vermuten lassen. Welche Bedeutung hat Geschlechterforschung in Ihrem Arbeitsbereich? Welche Themen sind aus Ihrer disziplinären Perspektive besonders notwendig? Und welche Fragen werden mit Blick auf die Zukunft relevant? Diese Fragen in jeweils sportlichen 7,5 Minuten mit Bezug auf die eigene Forschung und Lehre zu beantworten, war die Aufgabenstellung der Veranstaltung, die aufgrund wechselhaften Wetters spontan vom Theaterhof der Rost- und Silberlaube in den Durchgang vor Hörsaal 1a verlegt werden musste. Wissenschaftler*innen aus zehn Disziplinen waren gekommen, um diese Herausforderung anzunehmen und warfen gemeinsam ein Schlaglicht auf die Fülle an Themen und Perspektiven der gegenwärtigen Geschlechterforschung an der FU. Der Illustrator Felix Pestemer dokumentierte die Beiträge mit einem graphic recording.

Worum geht es in der Geschlechterforschung? Beiträge aus Politikwissenschaft, Philosophie und Geschichte

Gleich der erste Beitrag aus der Politikwissenschaft von Prof. Dr. Gülay Çağlar (Otto-Suhr-Institut) machte deutlich, dass es sich bei der Geschlechterforschung mitnichten um einen Nischenwissenschaft aus reiner Betroffenen-Perspektive handelt. Vielmehr wurde klar, dass sich wissenschaftlich fundierte Antworten auf die großen Gesellschaftskrisen unserer Zeit nur mit Integration einer Genderperspektive nachhaltig beantworten lassen. Nicht zufällig ist Gülay Çağlar auch Mitglied in der aktuellen Sachverständigenkommission für den vierten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, der Handlungsempfehlungen für eine geschlechtergerechte Klimapolitik erarbeitet.

So bezog sie sich in ihrem Kurzvortrag explizit auf den Blick in die Zukunft und zeigte am Beispiel der Ernährungspolitik, dass dringend notwendige sozial-ökologische Transformationen unser Produktions-, Konsum- und Lebensweise unmittelbar mit Fragen nach (Geschlechter)-Macht zusammenhängen: Wer definiert die Regeln globaler Produktionsverhältnisse und Lieferketten, wer profitiert (kurzfristig) vom Status Quo und wem kommt die Rolle zu, die (langfristigen) Folgen von Klimawandel und Nahrungsmittelknappheit im Versorgungsalltag zu bewältigen? Geschlechtergerechtigkeit, so lässt sich als Zuhörerin zusammenfassen, ist nicht nur ein Ziel, das berechtigterweise auch für sich steht, sondern zusätzlich eine dringend notwendige Perspektive zur Rettung unserer aller Lebensgrundlagen.

Gülay Çağlar schloss ihren Vortrag schließlich in Anlehnung an ein Zitat von Mari Madzuda mit dem Aufruf, immer auch die “andere Frage zu stellen”, also danach zu schauen, was bislang ausgelassen wurde (und damit im Verborgenen umso wirkmächtiger bleibt).

Dankbar aufgegriffen wurde diese Methode einige Vorträge später von Islamwissenschafterin Prof. Dr. Shirin Amir-Moazami (Institut für Islamwissenschaft). Denn statt der in der Öffentlichkeit gebetsmühlenartig immer wieder neu gestellten Frage nach der Komptabilität islamischer Geschlechternormen mit westlichen liberalen Werten („Lassen sich muslimische Frauen emanzipieren?“) nachzugehen, entscheide auch sie sich für die andere Frage bzw. dafür zu erforschen, was diese Frage eigentlich bezwecke. Wem nützt sie und welche Norm von Freiheit wird durch sie transportiert? Warum folgen diese Debatten immer der gleichen Choreographie mit denselben politischen Antworten („Kopftuchverbot“), ohne dass die Komplexität und Vielschichtigkeit der Thematik aufgegriffen, geschweige denn Perspektiven muslimischer Frauen in die öffentliche Debatte integriert werden? Zugleich machte Shirin Amir-Moazami auch deutlich, dass eine Genderperspektive in den Islamwissenschaften die Frage nach Geschlechternormen und damit verbunden Körperpraktiken im Islam keineswegs ausspare, diese aber immer mit Blick auf die jeweiligen politischen, sozialen und historischen Kontexte – und damit eben nicht-essentialistisch – erforsche. Zuletzt nutzte sie die Methode „ask the other question“ auch für einen kritischen Blick auf die Geschlechterforschung selbst, bzw. das dort allgegenwärtige Konzept der Intersektionalität: Warum, so die Islamwissenschaftlerin, bleibe Religion dort bislang (trotz ihrer immensen Bedeutung für Normierungen von Geschlecht und Sexualität, Anm. der Autorin) unberücksichtigt und was verrät dies eigentlich über die eigenen „unbefragten säkulären Prämissen der Intersektionalitätsforschung“?

Tatsächlich ist es gerade diese Vorgehensweise, die an diesem Mittag neben aller disziplinären Vielfalt als Gemeinsamkeit heraussticht: Den Fokus auf das bislang Ungefragte, Ungehörte und Unsichtbare zu lenken und damit die dahinter liegenden (sozialen, kulturellen, historischen) Prozesse und Mechanismen der Ausblendung, Unterordnung und Externalisierung zum eigentlichen Forschungsgegenstand zu machen. Dabei geht es immer auch um die kritische Auseinandersetzung mit der Entstehungsgeschichte und sich daraus entwickelten Grundlagen der eigenen Disziplin. Wessen Erfahrungen, Weltbilder und Ansprüche haben sich im wissenschaftlichen Kanon, in wegweisenden Konzepten und Methoden durchgesetzt? Was wird durch bestehende Paradigmen erforschbar, was bleibt aber unbenannt, unbeachtet, unterdrückt – und was sagt dies aus über die (geschlechtlichen) Machtverhältnisse, aus denen jene Forschungsprogramme erwachsen sind?

Besonders konsequent widmet sich diesen Fragen die feministische Philosophie. Denn diese interessiere sich, so Jun.-Prof. Dr. Manon Garcia (Institut für Philosophie) insbesondere für die Frage, zu welchem Grad die Geschlechterdifferenzierung selbst sowie die damit verbundenen Dichotomien von Geist und Körper, Subjekt und Objekt, Selbst und Anderem die philosophische Perspektive geformt habe und damit bis heute darüber bestimme, über welche Phänomene und Erfahrungen überhaupt philosophisch nachgedacht werden könne. Manon Garcia nennt hier beispielhaft die Erfahrungen von Schwangerschaft sowie sexualisierter Gewalt, die sich beide einer Trennung von Körper und Geist, Selbst und Anderem auf radikale Weise widersetzten, durch klassische philosophische Konzepte also nicht artikulierbar würden. Somit sei es die zentrale Aufgabe einer feministischen Philosophie, einen neuen Analyserahmen zu entwickeln, der den Blick auf bislang ausgeblendete Forschungsgegenstände lenke und somit das Nachdenken über Geschlechtergerechtigkeit erst ermögliche.

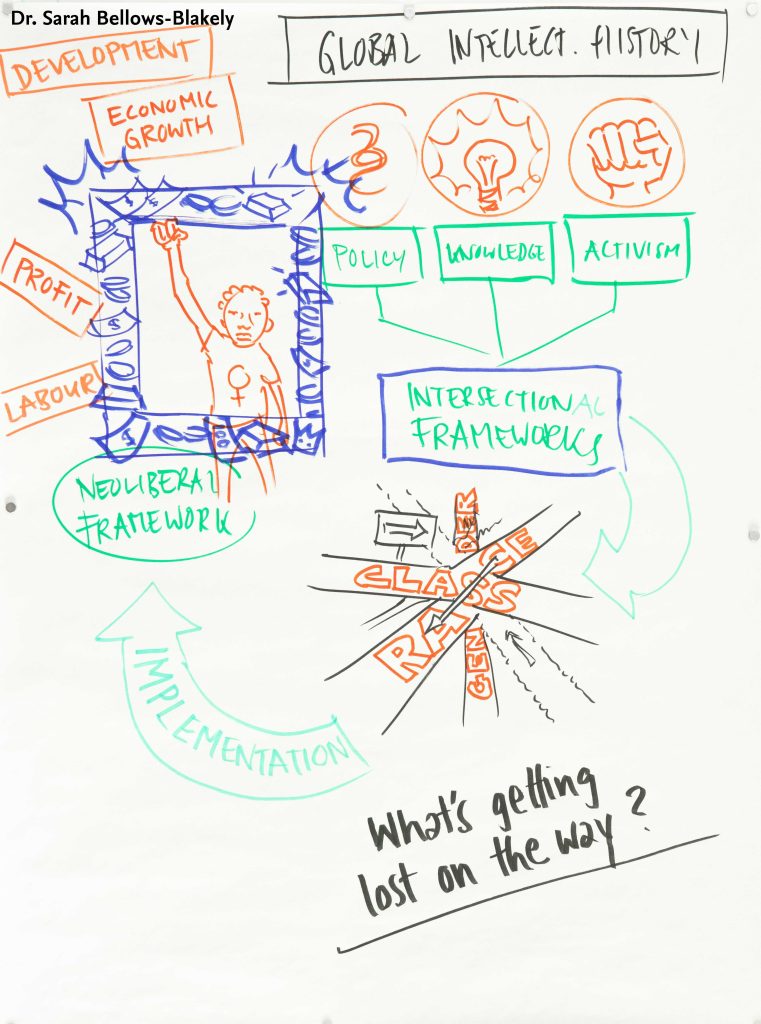

Auch Dr. Sarah Bellows-Blakely (Friedrich-Meinecke-Institut) beschäftigt sich als Vertreterin der Ideengeschichte mit Produktionsbedingungen von Wissen („How does knowledge production work?“). Ihr Fokus liegt dabei vor allem auf dem Prozess der politischen Implementation: Welche Vorstellungen von Gender konnten sich auf der Ebene internationaler Gesetzgebungen, in Förderprogrammen der World Bank und der Entwicklungshilfe durchsetzen – und welche nicht?

Und was verrät uns dies über die in diesen Institutionen tief eingeschriebenen systemischen Zwänge, Wahrheits- und Machtansprüche? Am Beispiel von „Intersektionalität“, einem Konzept, das in einem komplexen Zusammenspiel von Wissenschaft, Aktivismus und Politik entstanden sei, zeigte Sarah Bellows-Blakely in ihrem Kurzvortrag auf, wie im Prozess politischer Aushandlung und Aneignung radikale und vielschichtige Vorstellungen von (weiblicher) Emanzipation verdrängt wurden, um schließlich einer neoliberalen Rahmung von Geschlechtergerechtigkeit zu weichen. Frauen würden im Entwicklungskontext folglich in erster Linie als Marktsubjekte mit Blick auf Erwerbsarbeit und Profit adressiert, und nicht als eigensinnige Akteurinnen innerhalb miteinander verschränkter Herrschaftsverhältnisse.

Abschließend kam Blakely auf die eingangs gestellte Frage nach der Bedeutung der Genderperspektive für die eigene Disziplin zurück und fragte im Umkehrschluss: „What can history as a discipline offer to gender studies?“ Sie verdeutlichte damit ein weiteres Mal, dass ‚gender‘ kein statisches Konzept (ebenso wenig wie Intersektionalität, s.o.), sondern historischen Kontexten und gesellschaftspolitischen Aushandlungsprozessen unterworfen sei, die es immer mit zu untersuchen gelte.

Aktuelle Projekte aus Queer History, Journalismusforschung, Theaterwissenschaften und Humangeographie

Während die Ideengeschichte also danach fragt, wie Gender-Wissen entsteht und welche Aspekte dieses Wissens sich im Prozess der Institutionalisierung durchsetzen, erforschen Prof. Dr. Martin Lücke und Dr. Andrea Rottmann (Friedrich-Meinecke-Institut) ob und wie sich historisches Gender-Wissen auf Ebene der Rezipient*innen verankert. „Wer weiß, was an Geschlecht historisch war, was wandelbar und was kontinuierlich, was ähnlich und was unterschiedlich?“, fasste Martin Lücke die zentrale Fragestellung eines aktuellen Forschungsprojekts zu historischem Gender-Bewusstsein in der Fachdidaktik Geschichte zusammen. Hat die historische Forschung zu Geschlecht und Sexualität im öffentlichen Bewusstsein Spuren hinterlassen, wenn ja welche und bei wem? Als Vertreter*innen der queer history bleibe es aber mindestens ebenso wichtig, weiterhin mehr historisches Wissen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu generieren und damit Transgeschichte als gelebte Realität sichtbarer zu machen. In den zwei anderen aktuellen Forschungsprojekten, Queere Zeitgeschichte im deutschsprachigen Europa und Menschenrechte, queere Geschlechter und Sexualitäten seit den 1970er Jahren, sei deshalb vor allem relevant, mehr über die Verschränkung von nicht-normativer Sexualität und Geschlecht zu erfahren, um mit diesem Wissen auch der aktuell grassierenden Transfeindlichkeit entgegentreten zu können, so Andrea Rottmann.

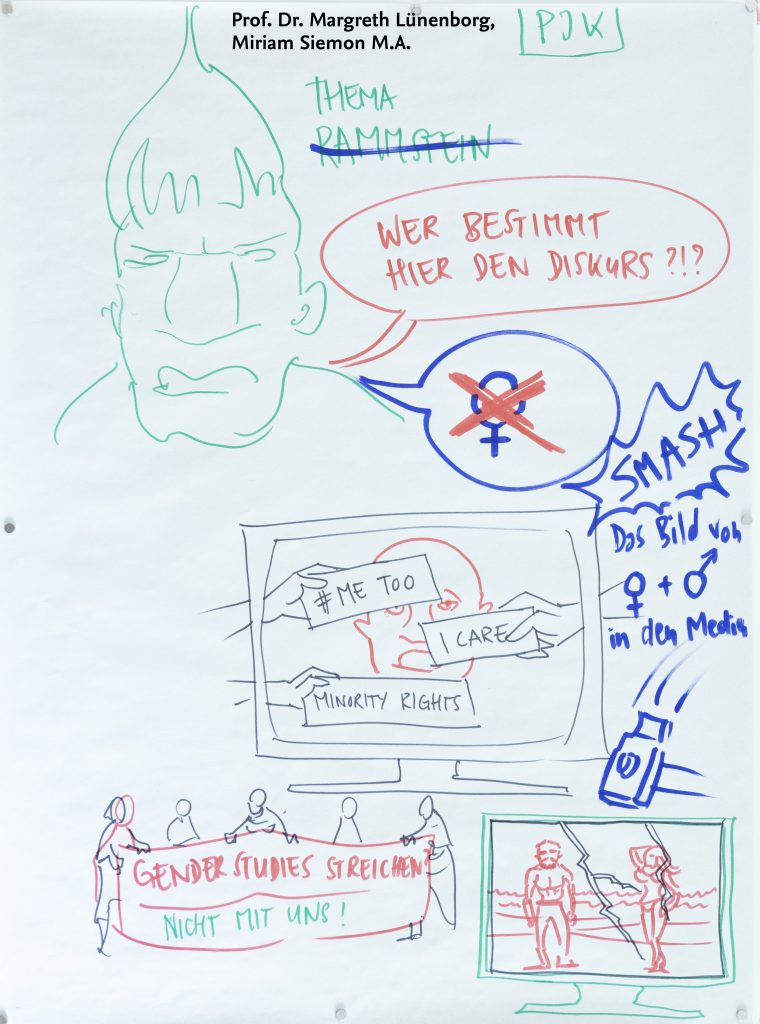

Wie aber entstehen eigentlich öffentliches Bewusstsein und darin enthaltende Vorstellungen von Geschlecht? Laut den beiden Kommunikationswissenschaftlerinnen Prof. Dr. Margreth Lünenborg und Miriam Siemon (Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft) ist es insbesondere die öffentliche Kommunikation, sprich Medien, der hier eine Schlüsselrolle zukommt. Was wissen wir woher und wie verändert sich dieses Wissen, wenn herrschende Mediensysteme und die in sie eingeschriebenen Geschlechterhierarchien durchbrochen werden? Wie wird Geschlecht kommuniziert und welche Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten werden dadurch produziert? So lauten die Fragen, denen die Journalismusforscherinnen innerhalb ihres aktuellen Forschungsprojekts Performative Öffentlichkeiten nachgehen.

Am Beispiel der #Me-Too-Debatte wird hier untersucht, wie Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus im Zeitalter sozialer Medien verschwimmen und Akteur*innengruppen durch digitale Kommunikation neue Öffentlichkeiten schaffen. Zugleich zeige eine Analyse zur Care-Kommunikation zu Zeiten der Corona-Pandemie, dass die Sprechposition von Frauen fragil bleibe und weiterhin von vergeschlechtlichen Zuschreibungen reproduktiver und produktiver Arbeit bestimmt würde: Beispielsweise blieben diese im Untersuchungszeitraum trotz ihres überproportionalen Anteils in Pflegeberufen in der Medienkommunikation über die Rolle der Pflege während Covid weitgehend unsichtbar. Kommunikation, lautet Margreth Lünenborgs Fazit, bilde gesellschaftliche Verhältnisse also NICHT ab. Aber, lässt sich als aufmerksame Zuhörerin hinzufügen, die in Medienkommunikation eingewobenen Mechanismen von Ein- und Ausblendung, Auf- und Abwertung bestimmen dennoch unsere Wahrnehmung und somit das, was wir für real halten.

Für die Theaterwissenschaft berichtet Jun.-Prof. Dr. Jenny Schrödl (Institut für Theaterwissenschaft), dass die Bedeutung von Geschlecht insbesondere auf vier verschiedenen Ebenen analysiert würde: 1. auf institutioneller Ebene, also mit Bezug auf die Geschichte und Organisation von Theater, 2. auf struktureller Ebene, beispielsweise hinsichtlich bestehender Arbeitsformen, 3. auf ästhetischer Ebene, also entlang der Frage nach der Verkörperung und Inszenierung von Geschlecht sowie 4. auf gesellschaftspolitischer Ebene, also mit Blick auf Theater als potentiellem Ort, Geschlechternormierungen aufzubrechen und durch aktivistisches Theater politisch zu intervenieren. Tatsächlich, so Jenny Schrödl, war die Geschlechterforschung in der Theaterwissenschaft lange Zeit randständig und konnte sich erst innerhalb der letzten 10 Jahre als zentrale Perspektive etablieren. Dies mag einerseits verwundern, gelten Theater und Kunst doch gemeinhin als Ort von Subversion, Widerstand und Kritik und somit, könnte man meinen, einer feministischen Perspektive eng verbunden. Anderseits zeigt sich hier eben jener innerer Widerspruch, dass auch vermeintliche Gegenperspektiven oder Alternativen zum gesellschaftlichen Status Quo nicht (nie?) frei von Macht(-ansprüchen) sind – die machtsensible Analyse ist eine Daueraufgabe, sie ist gekommen um zu bleiben. Für die Zukunft wünscht sich die Theaterwissenschaftlerin eine stärkere Auseinandersetzung mit intersektionalen Perspektiven, ohne dabei wichtige Errungenschaften der Geschlechterforschung zu Lasten anderer Differenzkategorien in den Hintergrund zu drängen. Sie selbst möchte sich zukünftig stärker mit diversen Geschlechtsidentitäten auf und hinter der Bühne beschäftigen.

Prof. Dr. Antonie Schmiz und Sylvana Jahre (Institut für Geographische Wissenschaften) stellten schließlich die feministische Geographie als wichtiges Feld der Humangeographie vor, deren Geschichte bis in die 1970er Jahre zurückreiche. So sei es vor allem das wechselseitige Herstellungsverhältnis von Raum und Geschlecht gewesen, das lange Zeit das Forschungsprogramm bestimmt habe, nun aber durch eine Hinwendung zum Körper als Analyseebene (als Ort von Umwelteinflüssen, Ausbeutung oder Widerstand) erweitert werde. Anhand des aktuellen Forschungsprojekts MAPURBAN machte Sylvana Jahre schließlich die (politische) Relevanz einer feministischen, insbesondere intersektionalen, Perspektive in der Humangeographie deutlich. Unter aktiver Einbeziehung von Geflüchteten würden hier Teilhabestrukturen an öffentlicher Infrastruktur und Daseinsfürsorge erforscht und somit ungleiche Zugänge (sowohl zwischen geflüchteten Männern und Frauen, sowie geflüchteten Frauen und Berlinerinnen) deutlich gemacht. Dabei lägen Fürsorge (care) und Kontrolle (uncare) im staatlichen Umgang mit Geflüchteten oft eng beieinander.

Where do we go from here? Über Fachkulturen, Wissenstransfer und Wissenschaftspolitik

Wie ist es also um die Geschlechterforschung bestellt in der deutschen Hochschule und Wissenschaftslandschaft? Wie groß ist der tatsächliche Einfluss genderperspektivisch entwickelter Konzepte und Fragestellungen auf die universitäre Forschung und Lehre, auf die In- und Ausschlussmechanismen der Hochschule als Institution, aber auch auf den Wissenstransfer in die Gesellschaft?

Laut Prof. Dr. Petra Lucht (Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie) derzeit Gastprofessorin für Gender & Diversity am Fachbereich BCP, sei insbesondere in den Technik- und Naturwissenschaften hier noch sehr viel Luft nach oben. Ihr Vortrag gab Einblick in die Geschichte der Geschlechterforschung in den MINT-Fächern, die zwar bereits Ende der 1970er Jahre ihren Ausgang nahm, sich aber aufgrund existierender Widerstände innerhalb der Disziplinen lange kaum etablieren konnte. Immerhin gäbe es seit den 2000ern an die 15 Gender-Professuren in den MINT Fächern. Im Zuge ihrer Gastprofessur mit der sperrigen Bezeichnung „Science of Science mit einem Schwerpunkt auf Fragen zu Gender & Diversity“ verfolgt Petra Lucht nun das Ziel eine intersektionale Perspektive auf Gender & Diversity in die Lehre und Forschung am Fachbereich zu integrieren. Dabei sei insbesondere die Frage danach, welches Wissen in der Gesellschaft Anwendung finde und wie hierdurch Geschlechterordnungen stabilisiert würden, von hohem Interesse. Anhand eines aktuellen partizipativen Forschungsprojekts zu Klimaschutzanpassungsmaßnahmen zusammen mit einer Berliner Schule machte Petra Lucht zugleich deutlich, dass Transfer immer aber auch umgekehrt stattfinden muss. So verweise insbesondere die wachsende Kluft von Wissen und Handeln im Bereich des Klimaschutzes auf die dringende Notwendigkeit, Problemlagen aus der Gesellschaft aufzugreifen und in die Fragestellungen der Gender- und Diversityforschung zu integrieren.

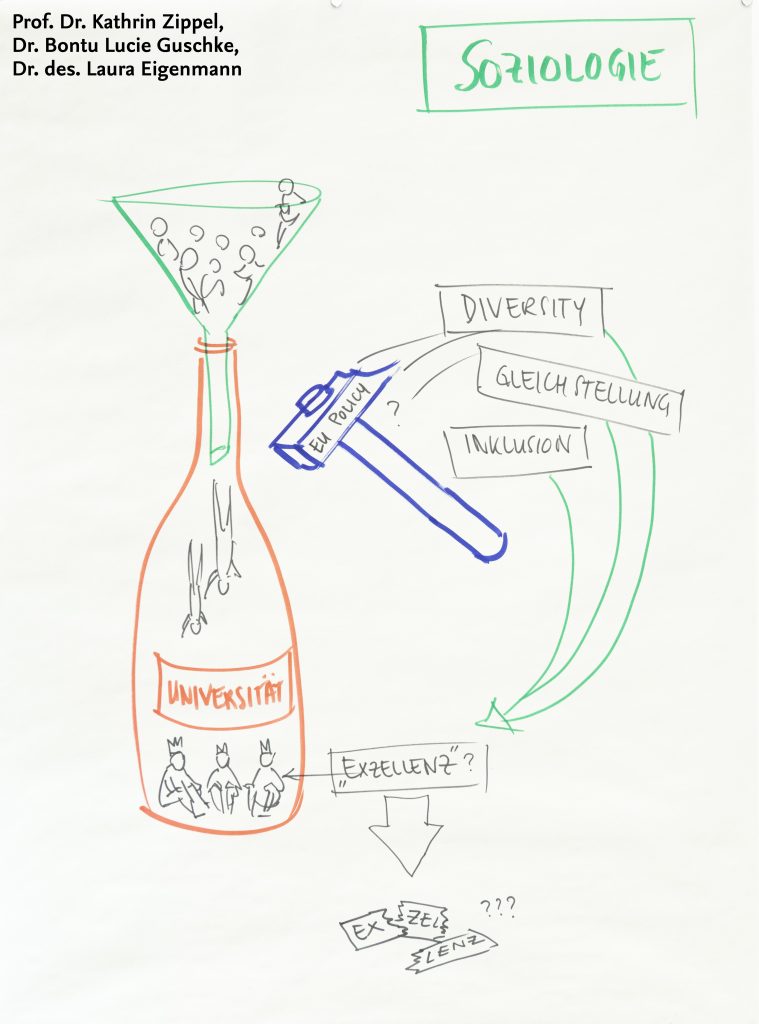

Dass auch die Hochschule als Institution – mit ihren offiziellen Regularien, ungeschriebenen Gesetzen, kulturellen Normen und Praktiken – von den Erkenntnissen der Geschlechter- und Diversitätsforschung nicht unberührt bleibt, zeigt die Etablierung von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten seit den 1990ern sowie die Existenz vielfältiger Gleichstellungsmaßnahmen. Auch wenn diese in den letzten Jahren unter dem Schlüsselbegriff „Diversity“ verstärkt auf eine breitere Vision von Anti-Diskriminierung abzielen, bleibt zu fragen, welches Verständnis von Gleichstellung und Diversität diesen Maßnahmen tatsächlich zugrunde liegt. Und – wir erinnern wir uns an Sarah Bellows-Blakelys Forschung zu neoliberalen Umdeutungsprozessen von Gender im Rahmen von Entwicklungspolitik – es gilt zu untersuchen, wie sich diese sich mit übergeordneten wissenschaftspolitischen Zielsetzungen, wie der „Exzellenz“, verknüpfen (und in diesem Prozess sich möglicherweise aufzuweichen drohen).

Genau jener wissenschaftspolitischen Fragestellung folgen die beiden Soziologinnen Dr. Bontu Lucie Guschke und Dr. Laura Eigenmann (Institut für Soziologie) in einem aktuellen Forschungsprojekt zu Gender- und Diversitätsdiskursen auf EU-Policy Ebene. Denn die EU sei als zentrale Geldgeberin im europäischen Forschungskontext zugleich auch das rhetorische Rückgrat für Legitimationsstrategien im Gleichstellungs- und Diversitätsbereich und somit besonders einflussreich.

Gerade in Verknüpfung mit dem Exzellenz-Argument, also der Annahme das nur durch Perspektivenvielfalt („diversity“) gesellschaftlich relevante und damit exzellente Forschung vorangebracht werde, könnten sich Akteur*innen Gehör und damit Legitimität verschaffen. Inwieweit diese Strategien zur Institutionalisierung einer herrschaftskritischen intersektionalen Perspektive und damit langfristig auch zu einer Aufweichung bestehender Ausschlussmechanismen im Wissenschaftssystem führt, bleibt abzuwarten. Festzustellen sei zumindest, so die Soziologinnen, dass Intersektionalität in neueren EU-Politiken verstärkt auf konzeptioneller Ebene auftauche, auf operativer Ebene – also in konkreten Instrumenten und Maßnahmen – die rein an geschlechtlicher Gleichstellung orientierte Perspektive aber vorrangig bleibe.

Die Veranstaltung schloss schließlich mit einem Statement von Studierenden der Rechtswissenschaft, die sich spontan zu einer Demonstration zum Erhalt der Gender-Professur am Fachbereich zusammengeschlossen hatten. Auch ihre Forderungen zeigten: Die Geschlechterforschung bleibt – unabhängig von der fachlichen Disziplin – für eine (macht-) freie Forschung unentbehrlich.