(See below for the English Translation)

Die Freie Universität Berlin hat sich in ihrer Erklärung zum Klimanotstand aus dem Jahr 2019 das Ziel gesetzt, bis 2025 klimaneutral zu sein. Auch die Bibliotheken unterstützten das nachhaltige Forschen, Lehren und Studieren.

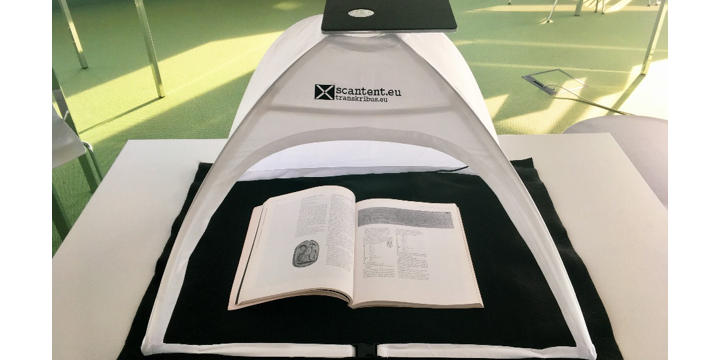

Eine Idee ist, Druck- und Kopiergeräte zu reduzieren und durch bessere Scanmöglichkeiten zu ersetzen. Dazu startet mit dem Beginn des Wintersemesters ein Pilotprojekt: In der Campusbibliothek, der Philologischen Bibliothek, der Bibliothek Rechtswissenschaft und der Bibliothek für Sozialwissenschaften und Osteuropastudien stehen ab dem 11. Oktober jeweils ein Scanzelt bereit.

Die Nutzung ist kostenlos, die Handhabung intuitiv:

Beliebige Scan-App installieren und öffnen – Smartphone auf und Buch oder Dokumente in das Scanzelt legen – Scannen nach App-Anweisung – fertig.

Mit dem Zelt lassen sich Formate bis zu einer Größe von A3 scannen.

Wenn die Zelte sich als verlässlich erweisen und gut genutzt werden, ist die Anschaffung von zusätzlichen Scanzelten in weiteren Bibliotheken der Freien Universität angedacht. Daher ist uns Ihr Feedback sehr wichtig! Bitte nehmen Sie sich nach der erstmaligen Nutzung zwei Minuten Zeit für eine kurze Rückmeldung. Der Link findet sich gleich neben den Scanzelten.

Wir sind gespannt!

Bildquelle: S. Wawrzyniak, Campusbibliothek, Freie Universität Berlin

In its Declaration on the Climate Emergency from 2019, Freie Universität Berlin set a goal of attaining climate neutrality by 2025. In this sense, the libraries support sustainable research, teaching, and studying.

One idea is to reduce the number of printers and copiers and replace them with better scanning facilities. A corresponding pilot project is set to begin at the beginning of the winter semester: A scan-tent will be available from October 11th in the Campus Library, the Philological Library, the Law Library and the Library for Social Sciences and Eastern European Studies.

Using it is intuitive and free of charge: Install and open any document-scanner app – Position the medium in the scan-tent, place the smartphone on top of the tent – Scan according to the app-instructions – Done.

The tent can scan document formats up to A3.

If the tents prove to be reliable and are utilized often, the purchase of additional scan-tents in other libraries at Freie Universität will be considered. Therefore, your feedback is very important to us! After using the tent for the first time, please take two minutes to give a short acknowledgement. You can find the link right next to the scan-tents.

Thank you. We look forward to your feedback!

Picture: S. Wawrzyniak, Campusbibliothek, Freie Universität Berlin