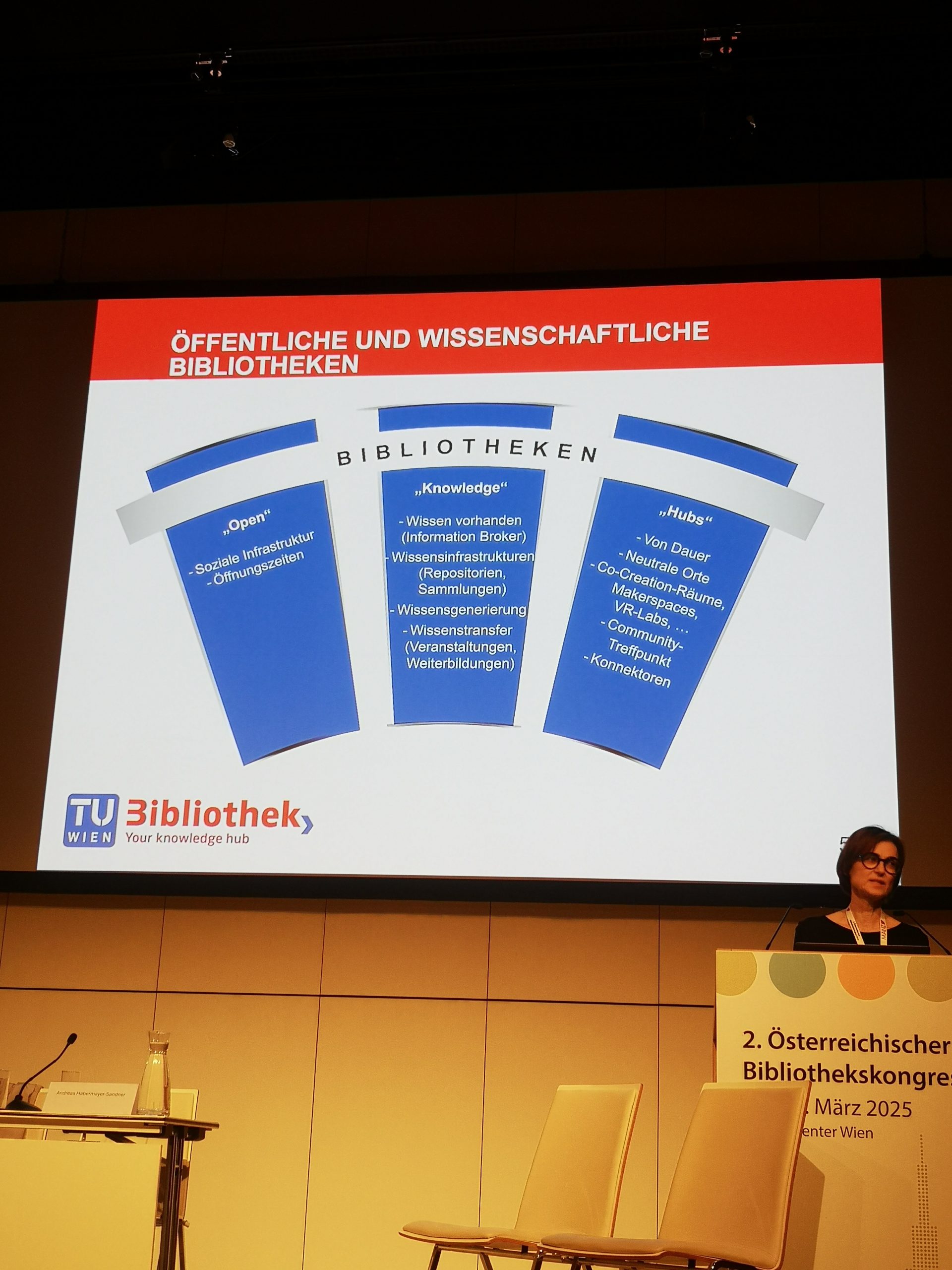

Eine große Stärke von Bibliotheken ist die Vernetzung und die Weitergabe von Praxiswissen. Die Universitätsbibliothek der Freien Universität bietet in der dualen FaMI-Ausbildung (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste) Ideenumsetzungen zum Thema Nachhaltigkeit und „grüne Bibliothek“ in Projekttagen an. Die Sächsische Landesfachstelle für Bibliotheken lud nun Ausbilderin Janet Wagner in die Berufsschule in Leipzig ein. Ein Bericht.

Machen! Wollen! Wirken!

Eine gelungene Ausbildung hängt stark davon ab, wie Theorie und Praxis ineinandergreifen. Was in der Berufsschule für den Job in der Bibliothek vermittelt wird, soll im besten Fall praktisch im Bibliotheksalltag angewandt und vertieft werden. „Umweltschutz & Nachhaltigkeit“ sind als verbindliche Inhalte seit 2021 in der Standardberufsbildposition verankert. Doch auch im Jahr 2025 fehlt Lehrkräften, Ausbilder*innen und Bibliotheken meist die genaue Vorstellung davon, wie nachhaltige Entwicklung und die Merkmale einer grünen Bibliothek gut vermittelt werden können.

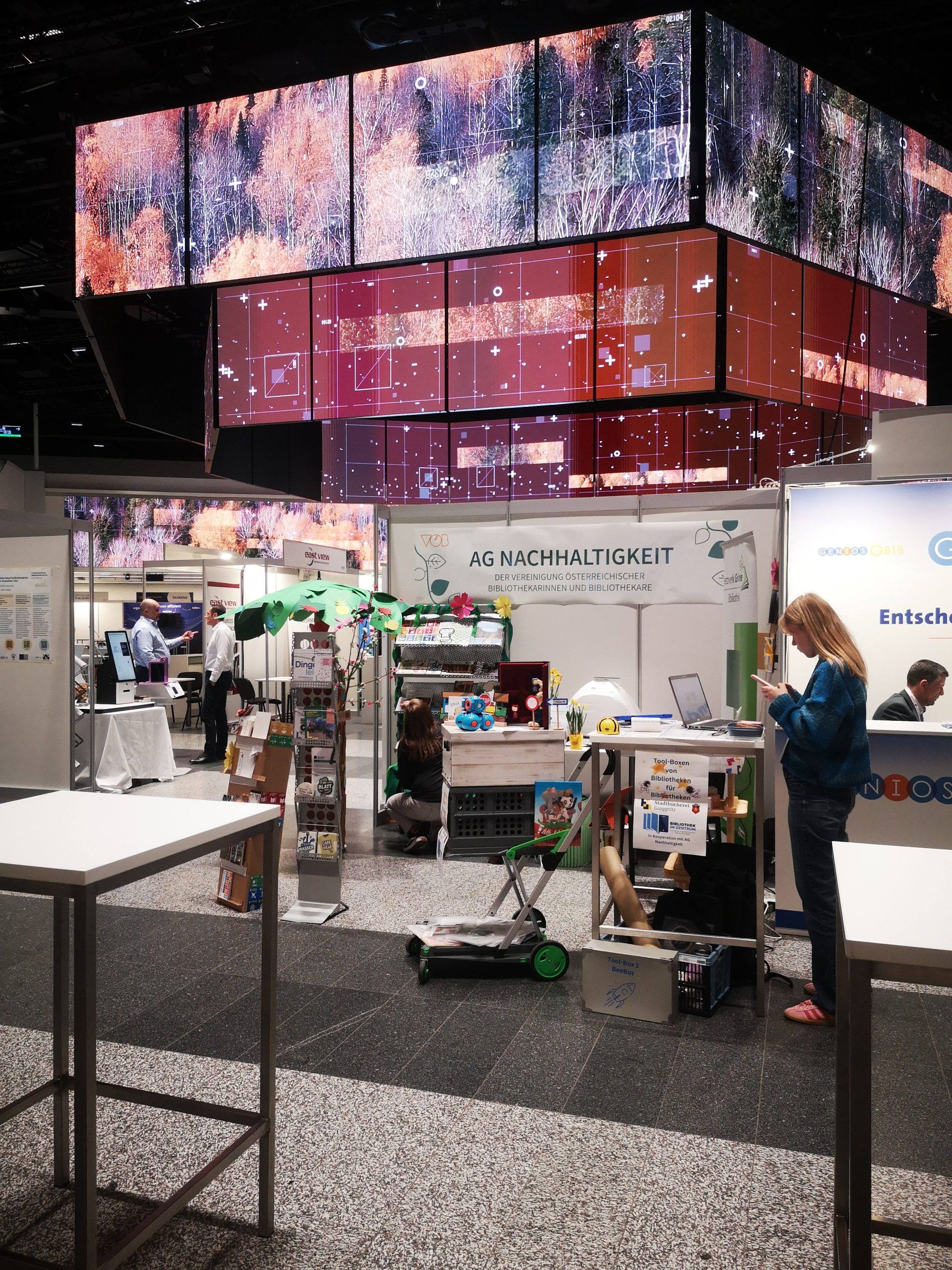

Auszubildende und Ausbilder*innen einiger sächsischen Bibliotheken folgten der Einladung der Landesfachstelle, sich an der Gutenbergschule in Leipzig einem Tag lang dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“/“Grüne Bibliothek“ zu widmen. Inputvortrag, Graffiti-Methode, Gallery-Walk und intensive Ideenfindung in Gruppen machten den Tag abwechslungsreich und sicherten viel Gelegenheit zur Inspiration.

17 Ziele im Kontext von Bibliotheken

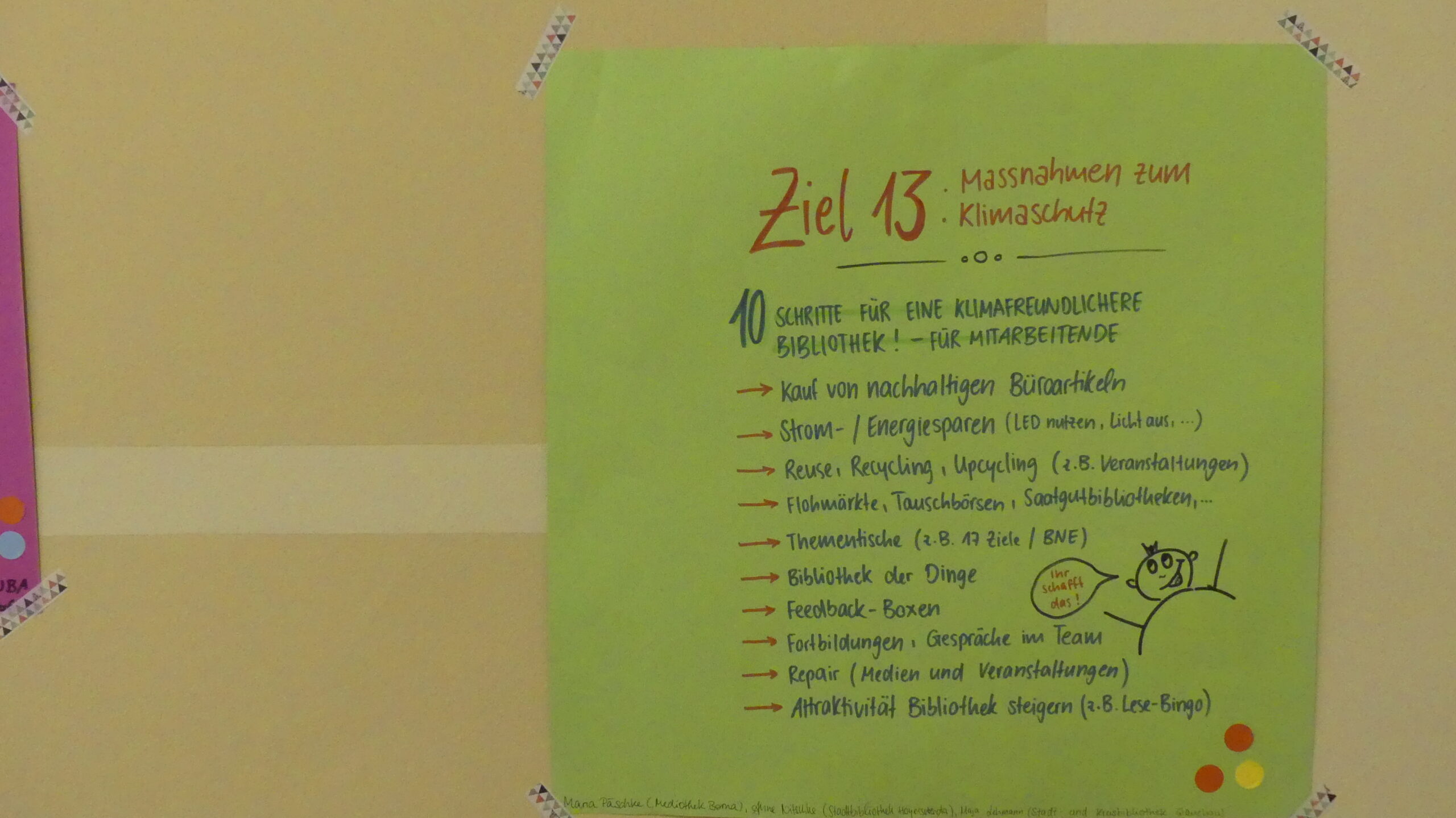

Janet Wagner stellte die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung als „Weltvertrag der Welt für ein gutes Leben für alle“ vor. Einige Hände gingen hoch, bei der Frage, wer die 17 Ziele kennt. Doch welchen Beitrag Bibliotheken zur deren Umsetzung leisten können, zeigte sich auf den erarbeiteten Plakaten. In der Graffiti-Methode entstanden vielzählige Antworten der Auszubildenden.

Das Denken in die Zukunft, die eigene Selbstwirksamkeit entdecken und das Verstehen von Diskursen: „Was ist denn eigentlich nachhaltig in meiner Bibliothek?“ gehört dazu, wenn es um das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung geht. Aha-Momente („Das kenne ich, das machen wir schon!“) oder auch die Erkenntnis: „Auch das gehört zu Nachhaltigkeit?!“ befördern Auszubildende Ausbilder*innen gleichermaßen in der Ausbildungszeit dem Thema mehr Raum und Ressourcen zu geben.

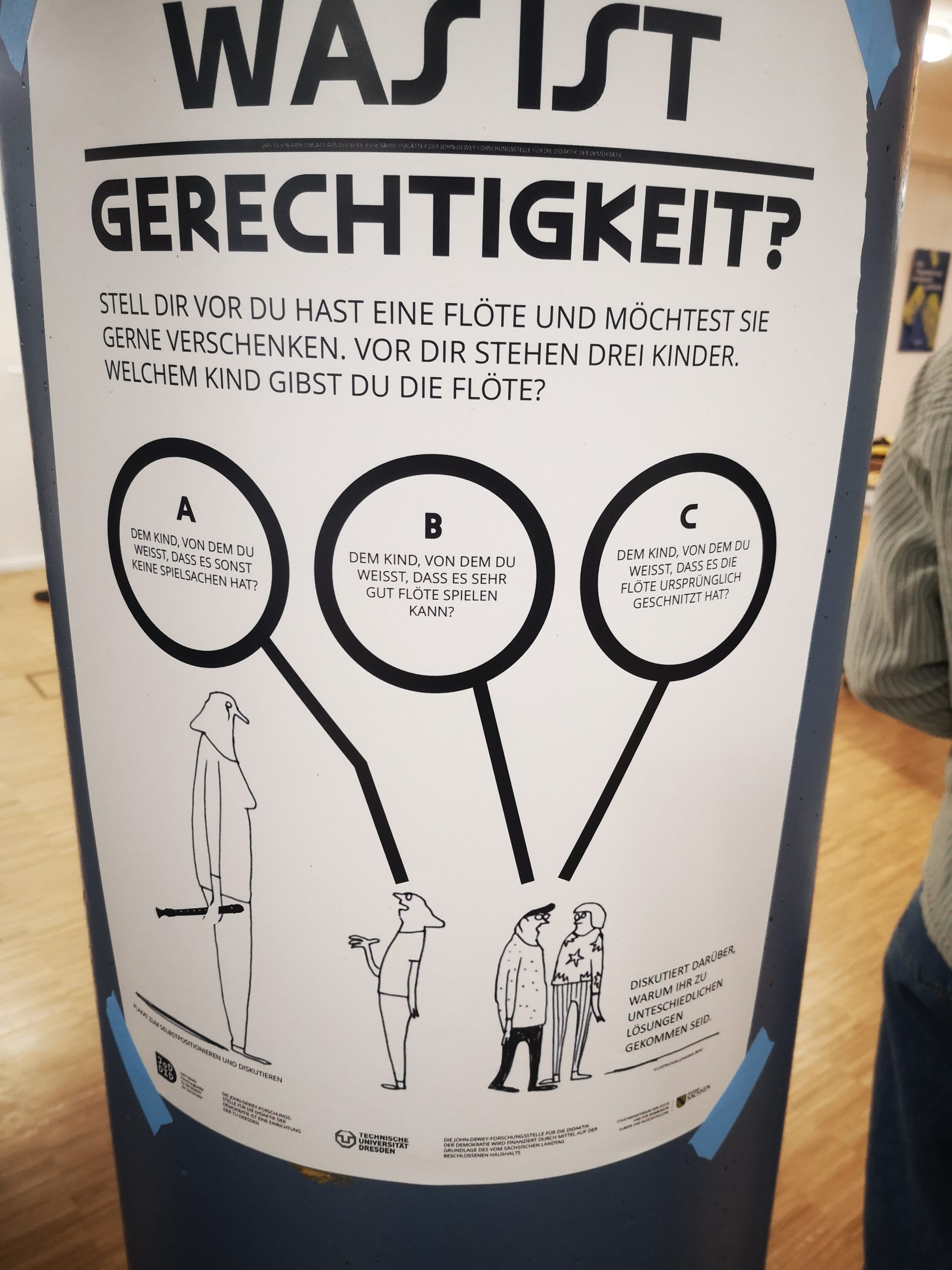

Im Aula-Raum der Schule lagen über 40 verschiedene Thementafeln, wurde ein langer Ideen-Tisch mit Literatur und Begleitmaterialien angeboten. Die sehr praxisnahe Info-Broschüre der Landesfachstelle „Einführung von Bildung für nachhaltige Entwicklung im öffentlichen Bibliothekswesen in Sachsen“ zeigt unzählige Beispiele, was alles möglich ist.

Projektideen und Ausblick

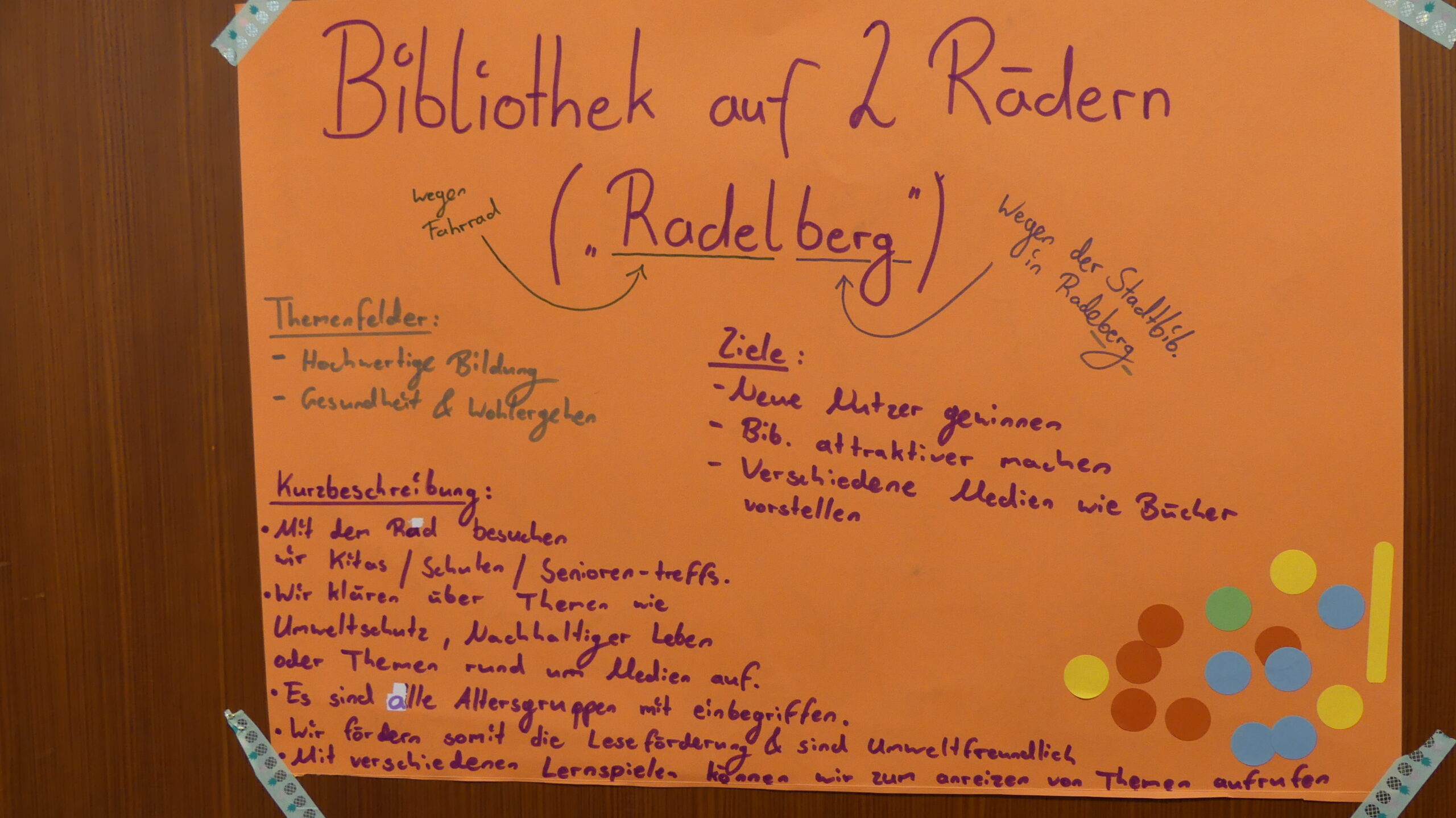

Ein Tag reicht nicht, um ein konkretes Projekt zu formulieren. Dennoch brachte die Gruppenarbeit viel Output: „Therapiri – gesundes und soziales Miteinander im Bibliotheksteam“, die „Radelberger – Lastenfahrrad für die Bibliothek auf Rädern“ und weitere Ideen wurden im Gallery-Walk bewertet. Die Landesfachfachstelle bietet zusammen mit dem Netzwerk Grüne Bibliothek nun eine Prämierung der Projekte, die bis Ende März 2026 auch erste Umsetzungen zeigen.

Der Tag endete mit unterschiedlichen Eindrücken und Rückmeldungen: Viele der Auszubildenden waren inspiriert und konnten die 17 Ziele gut mit den Aufgaben Ihrer Bibliothek verbinden. Mehr Vorbereitung auf das Thema an sich wünschten sich zudem die Teilnehmenden. Es war dennoch ein gelungener Tag und 2026 wird es spannend, welche Projekte in die konkrete Umsetzung kommen.