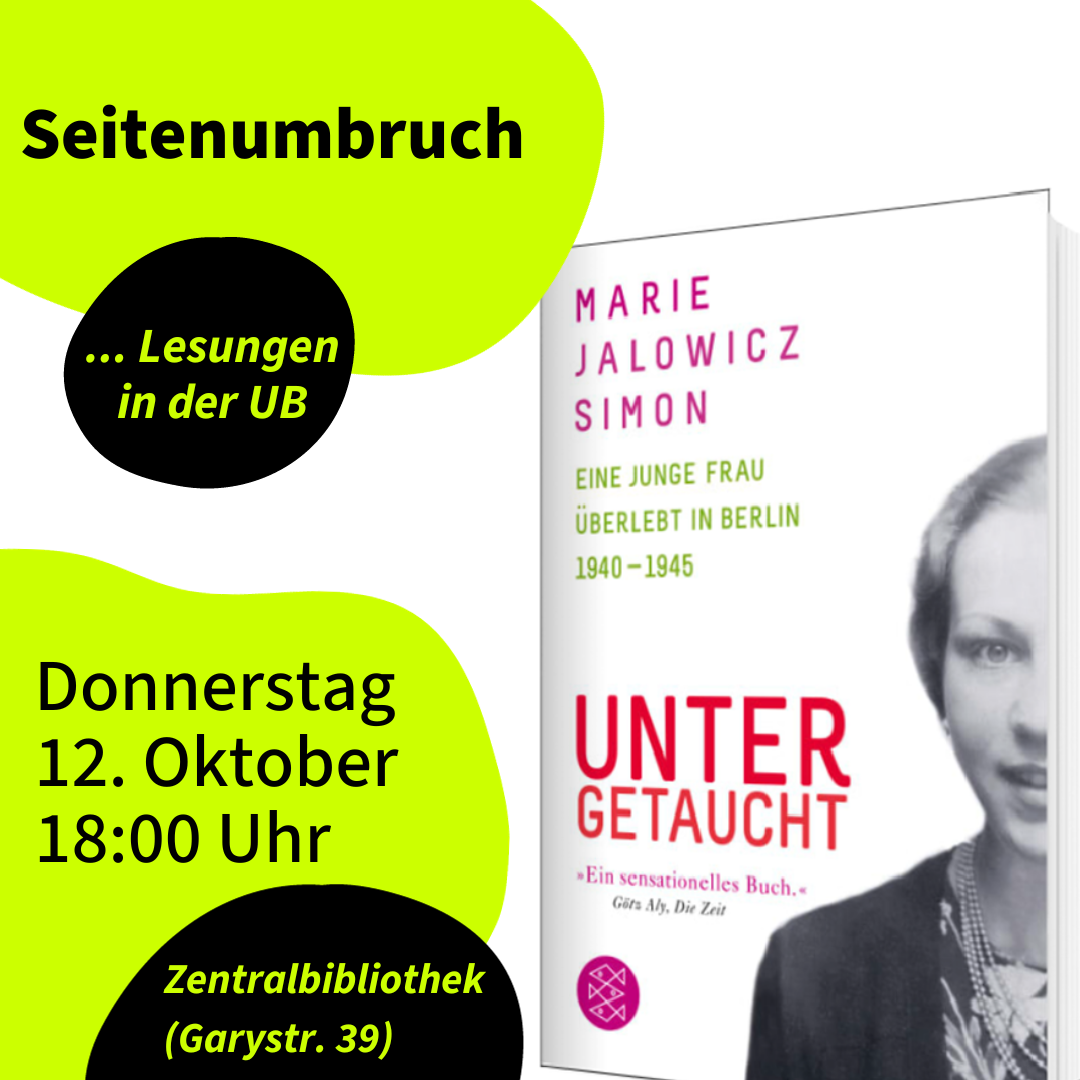

Am Donnerstag, den 12. Oktober 2023 liest Dr. Dr. h. c. Hermann Simon ab 18 Uhr aus dem Buch „Untergetaucht. Eine junge Frau überlebt in Berlin 1940 – 1945“ seiner Mutter Marie Jalowicz Simon. Die Veranstaltung findet im Coworking-Bereich im 2. Stock der Zentralbibliothek (Garystr. 39) statt. Moderatorin ist Dr. Nora Pester, Verlegerin und Eigentümerin des Hentrich & Hentrich Verlags. Der Eintritt ist kostenfrei. Auch ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Zusätzlich wird die Veranstaltung als Livestream übertragen.

Der authentische Bericht schildert das Überleben der jungen Marie Jalowicz Simon (1922–1998) im Berlin der Jahre 1940 bis 1945. Die Jüdin entging der Verhaftung durch die Gestapo und entschied sich, unterzutauchen. Tag für Tag schlug sie sich auf der Suche nach falschen Papieren, sicheren Verstecken und hilfsbereiten Menschen in der Stadt durch. In diese Zeitspanne fiel auch die geplatzte Scheinheirat mit einem Chinesen und der erfolglose Versuch, über Bulgarien nach Palästina zu gelangen. Schließlich fand sie Unterschlupf im Artistenmilieu und lebte mit einem niederländischen Fremdarbeiter zusammen.

Leben nach dem Zweiten Weltkrieg und Buchveröffentlichung

Nach dem Zweiten Weltkrieg heiratete Marie Jalowicz den Orientalisten und Judaisten Heinrich Simon (1921–2010). Beide machten im Wissenschaftsbetrieb der DDR Karriere – sie als Altphilologin und Philosophiehistorikerin. Jalowicz Simon bekleidete eine Professur für Antike Literatur- und Kulturgeschichte an der Ost-Berliner Humboldt-Universität. Auch war sie Mitglied der jüdischen Gemeinde. Ihr Sohn Hermann Simon (geb. 1949), Historiker und von 1988 bis 2015 Direktor der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum, interviewte seine Mutter kurz vor ihren Tod. Die 77 aufgenommenen Tonbänder mündeten in das 2014 vom S. Fischer Verlag veröffentlichte Buch, das viel Kritikerlob erhielt und in mehrere Sprachen übersetzt wurde. So pries etwa Götz Aly (Die Zeit) die Lebendigkeit des Berichts und dessen „Berliner Witz“. Auch würden die Helferinnen und Helfer Jalowicz Simons in all ihren „dunkleren und helleren“ Facetten beschrieben (vgl. Perlentaucher).

Die Lesung ist der Auftakt zur Reihe „Seitenumbruch – Lesungen in der UB“, die im Wintersemester 2023/24 stattfindet. Sie wird zum 10-jährigen Jubiläum der Arbeitsstelle Provenienzforschung organisiert. Im Mittelpunkt stehen Autor*innen, die sich mit der eigenen oder einer fiktiven Familiengeschichte während der NS-Zeit und den Folgen für spätere Generationen auseinandersetzen. Weitere Lesungen finden im November statt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

(Bildquelle: fischerverlage.de)

Redaktionell nachbearbeitet am 10. Oktober 2023.

Das

Das