Am Freitag, den 18. Juni 2021 findet der Digitaltag statt. Der Aktionstag bietet eine Plattform, um verschiedenste Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten, Chancen und Herausforderungen zu diskutieren und einen breiten gesellschaftlichen Dialog anzustoßen. Es steht allen offen, Dialoge, Online-Beratungen, virtuelle Führungen, Tutorials und Seminare oder Hackathons zu besuchen. Die einzelnen Aktivitäten werden auf www.digitaltag.eu auf einer interaktiven Aktionslandkarte dargestellt.

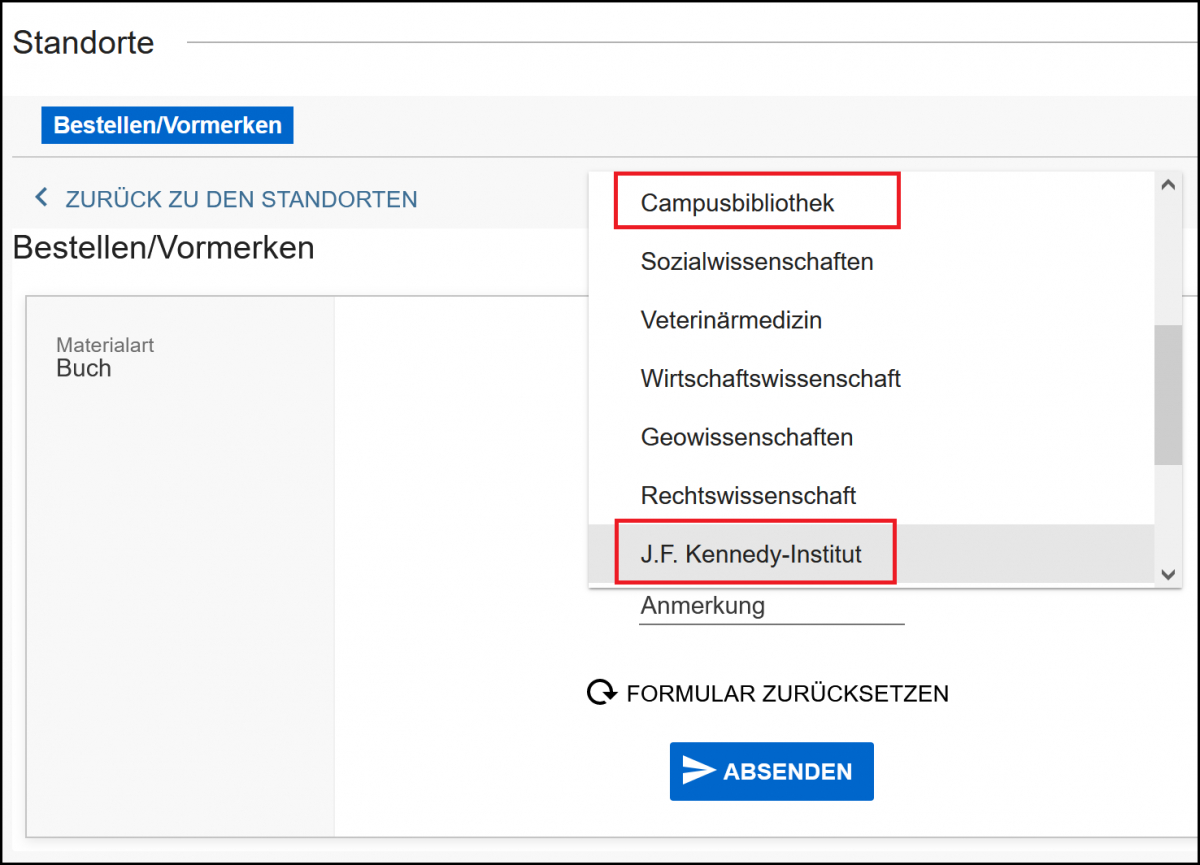

Die Universitätsbibliothek ist das erste Mal mit zwei Online-Veranstaltungen (verwendete Software: Cisco Webex) unter dem Motto „Wissenschaftliches arbeiten leicht gemacht“ vertreten:

Los geht’s um 10:00 Uhr mit dem Webinar Qualitätspresse finden, Fake News vermeiden. Die Veranstaltung bietet Ihnen einen Einstieg in die Recherche nach Zeitungsartikeln der Qualitätspresse, klärt allgemein über die Presselandschaft sowie anhand von Beispielen über das Thema Fake News auf. Auch werden einschlägige Faktencheckportale präsentiert.

Ab 14:00 Uhr bringen wir Ihnen im Webinar Literaturverwaltung mit Zotero ein kostenfreies Literaturverwaltungsprogramm näher. Es kann als Alternative zu lizenzpflichtigen Konkurrenzprodukten wie Citavi oder EndNote genutzt werden. Wir führen in das Sammeln und Verwalten von verschiedenen Informationsquellen ein und behandelt das Einfügen von Literaturnachweisen in eigene Texte.

Ziel des Digitaltags ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Trägerin ist die Initiative „Digital für alle“. Dahinter steht ein breites Bündnis von 27 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand. Alle Menschen in Deutschland sollen in die Lage versetzt werden, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen.

Im Rahmen des Digitaltags wird zudem der „Preis für digitales Miteinander“ in den Kategorien „Digitale Teilhabe“ und „Digitales Engagement“ verliehen. Der Preis ist je Kategorie mit 10.000 Euro dotiert. Informationen und Hintergründe zur Initiative „Digital für alle“ sowie zum Digitaltag, den Aktionen und Beteiligungsmöglichkeiten, und zum Preis für digitales Miteinander gibt es unter www.digitaltag.eu.