Die Geschichte der Freien Universität Berlin ist so eng wie die kaum einer anderen deutschen Hochschule mit der Nachkriegsgeschichte Berlins und der Bundesrepublik verwoben. Gegründet 1948 im Westen der geteilten Stadt, wurde und wird die Freie Universität geprägt durch die Menschen, die hier arbeiteten, lehrten und studierten – und die ihr in wechselvollen Zeiten ein unverwechselbares Gesicht verliehen haben.

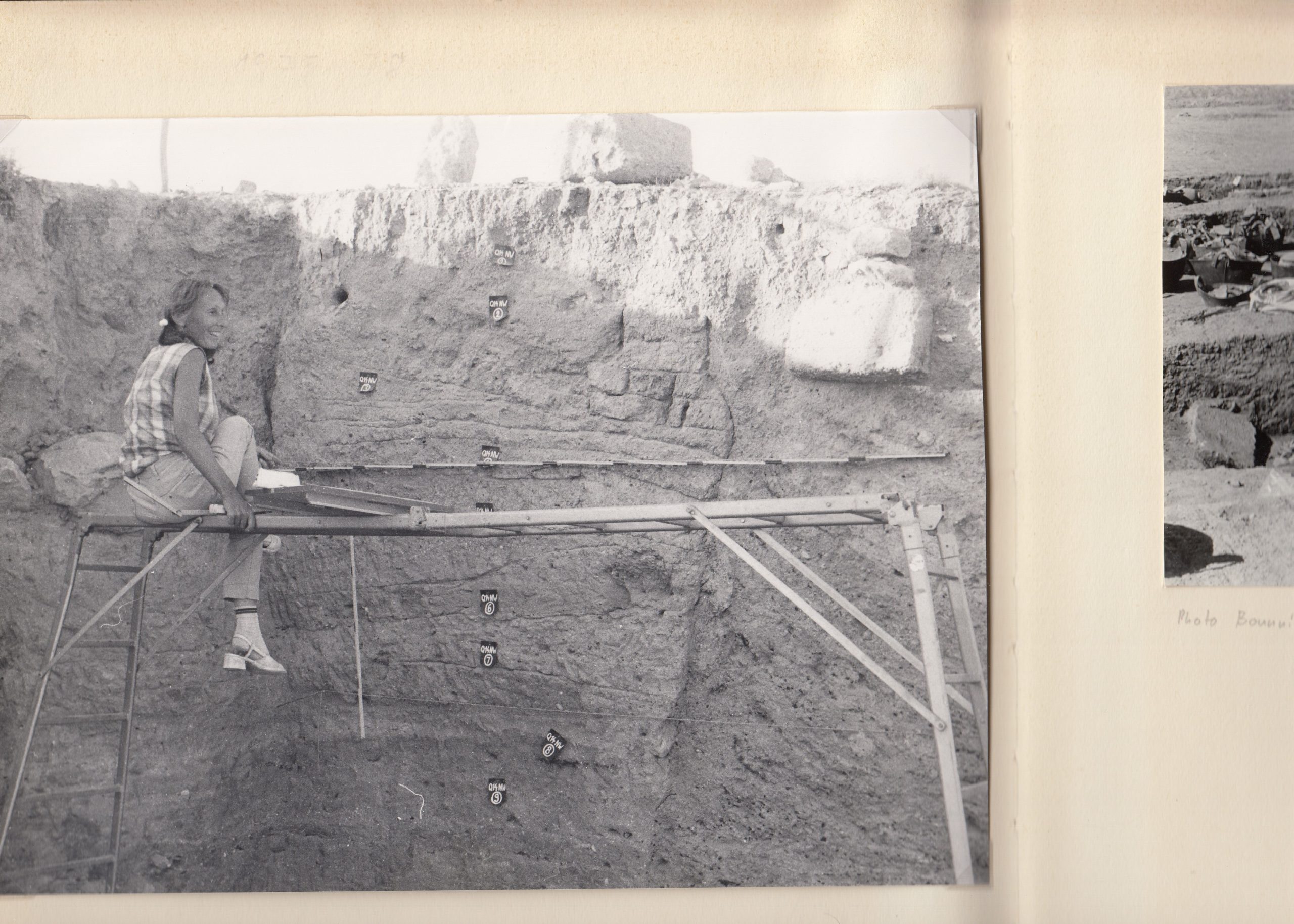

Das Oral-History-Projekt „Erlebte Geschichte“, das seit Anfang 2019 vom Team Digitale Interview-Sammlungen an der Universitätsbibliothek erarbeitet wurde, dokumentiert, erschließt und präsentiert die Erinnerungen einer Vielzahl dieser Menschen in lebensgeschichtlichen Video-Interviews: Präsidenten und Professor*innen, ehemalige Studierende, Laborangestellte, Tierpfleger*innen, wissenschaftliche Mitarbeitende, Bibliotheksbeschäftigte oder Angehörige der Universitätsverwaltung berichten darin von ihrem Leben (nicht nur) an der Freien Universität und davon, wie sie diese Hochschule mitgestaltet haben.

Daraus entstanden ist eine in der deutschen Hochschullandschaft bisher wohl einzigartige Sammlung sowie die Online-Ausstellung „Erlebte Geschichte. Menschen erzählen – Leben mit der Freien Universität Berlin“, die auf vielfältige Weise die Wechselwirkung zwischen Biographie und Geschichte der Institution veranschaulicht: Ein lebendiges Stück Universitätsgeschichte – von den Gründungstagen bis in die Gegenwart.

Online-Ausstellung: https://www.erlebte-geschichte.fu-berlin.de

25 biografische Porträtfilme laden dazu ein, die Entwicklung der Freien Universität Berlin anhand einer Vielzahl individueller Erzählungen nachzuerleben. 75 kuratierte Themenfilme nehmen wichtige Stationen und Aspekte der Universitätsgeschichte in den Fokus – von der Gründungszeit über die Jahre des Mauerbaus, die Studentenbewegung der 1960er Jahre oder die Lage nach der deutschen Wiedervereinigung bis zur internationalen Exzellenz-Universität von heute. Ein Zeitstrahl setzt die Entwicklung an der Freien Universität in den Kontext historischer Ereignisse deutschland- und weltweit.

Interview-Archiv: https://archiv.erlebte-geschichte.fu-berlin.de

Der Online-Ausstellung zugrunde liegt das Interview-Archiv, in dem die ungeschnittenen Video-Interviews in voller Länge transkribiert, umfassend inhaltlich erschlossen sowie mit zusätzlichen Dokumenten und Materialien angereichert sind. Das Archiv, das bisher 75 lebensgeschichtliche Video-Interviews mit ehemaligen und noch aktiven Universitätsangehörigen umfasst, bietet insbesondere für wissenschaftliches Arbeiten eine reiche Quellensammlung, die Forschenden und historisch Interessierten nach einer Registrierung zugänglich ist.

Anlässlich des 75-jährigen Gründungsjubiläums der Freien Universität werden die Ergebnisse des Projekts am 30. November 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Für Kurzentschlossene: Die Eröffnungsveranstaltung mit Präsentation und Podiumsdiskussion um 17:00 Uhr in der Rostlaube, Habelschwerdter Allee, Hörsaal 1b ist öffentlich – alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung kann auch per Live-Stream verfolgt werden.

Zum Weiterlesen

Bericht über das Projekt im Online-Magazin der Freien Universität: „Erlebte Geschichte – erzählte Geschichte“ | campus.leben, 07.07.2023

Autorin: Gesine Beutin, Eventmanagement Projekt „Erlebte Geschichte“