Nachhaltig und kostenlos: Seit diesem Sommer können Sie in allen Bibliotheken unserer Universität kostenfrei scannen. Dieser Service ersetzt im Sinne der Nachhaltigkeit die kostenpflichtigen Druck- und Kopierangebote.

Warum?

Das Scannen bietet mehrere Vorteile:

- Ökologisch – „Scannen statt Kopieren“ ist ein einfaches Mittel, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Mit der papierlosen Vervielfältigung von Dokumenten leistet jede*r Einzelne einen kleinen Beitrag zu ressourcenschonendem Studieren, Forschen und Lehren – und damit zum Erreichen der Klimaziele der Freien Universität.

- Nachhaltig – im doppelten Wortsinn: Die digitale Reproduktion gewährleistet dauerhafte Verfügbarkeit von Dokumenten. Durch automatische Texterkennung (OCR) sind im PDF-Format gespeicherten Digitalisate durchsuchbar; sie können digital weiterbearbeitet, kommentiert und mit anderen geteilt werden. Als hochaufgelöste Bilddatei exportiert, bieten die Scans zudem eine bessere Reproduktionsqualität als jede herkömmliche Kopie – ideal bspw. bei Kartenmaterial oder Foto-Dokumenten.

- Kostenlos – Anders als bei den bisherigen Multifunktionsgeräten ist die Nutzung der neuen Buchscanner für alle Bibliotheksnutzenden gratis. Seitengenaues Abrechnen und kostenpflichtige Fehlkopien gehören damit der Vergangenheit an. Auch wird keine Kopierkarte (Campuscard / Mensacard) mehr benötigt, die vorab aufgeladen werden muss.

Weitere Informationen zu den Hintergründen der Serviceumstellung finden Sie hier.

Wo?

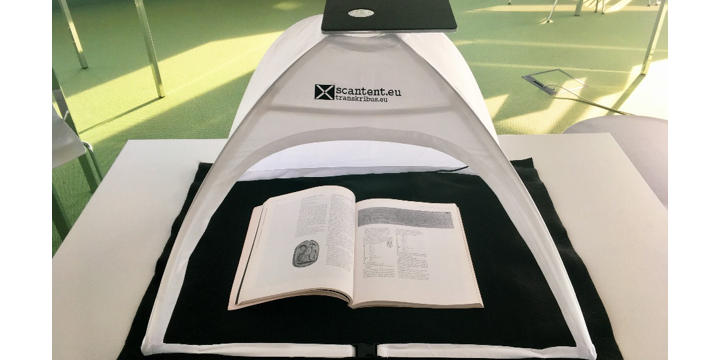

Jeder unserer Bibliotheksstandorte verfügt über Scanmöglichkeiten. Es gibt klassische Buchscanner, Scanzelte für die Digitalisierung mit dem Smartphone und Mikroformenscanner für das Lesen von Mikrofiches und Mikrofilmen.

Eine Übersicht zur Ausstattung der Standorte finden Sie hier.

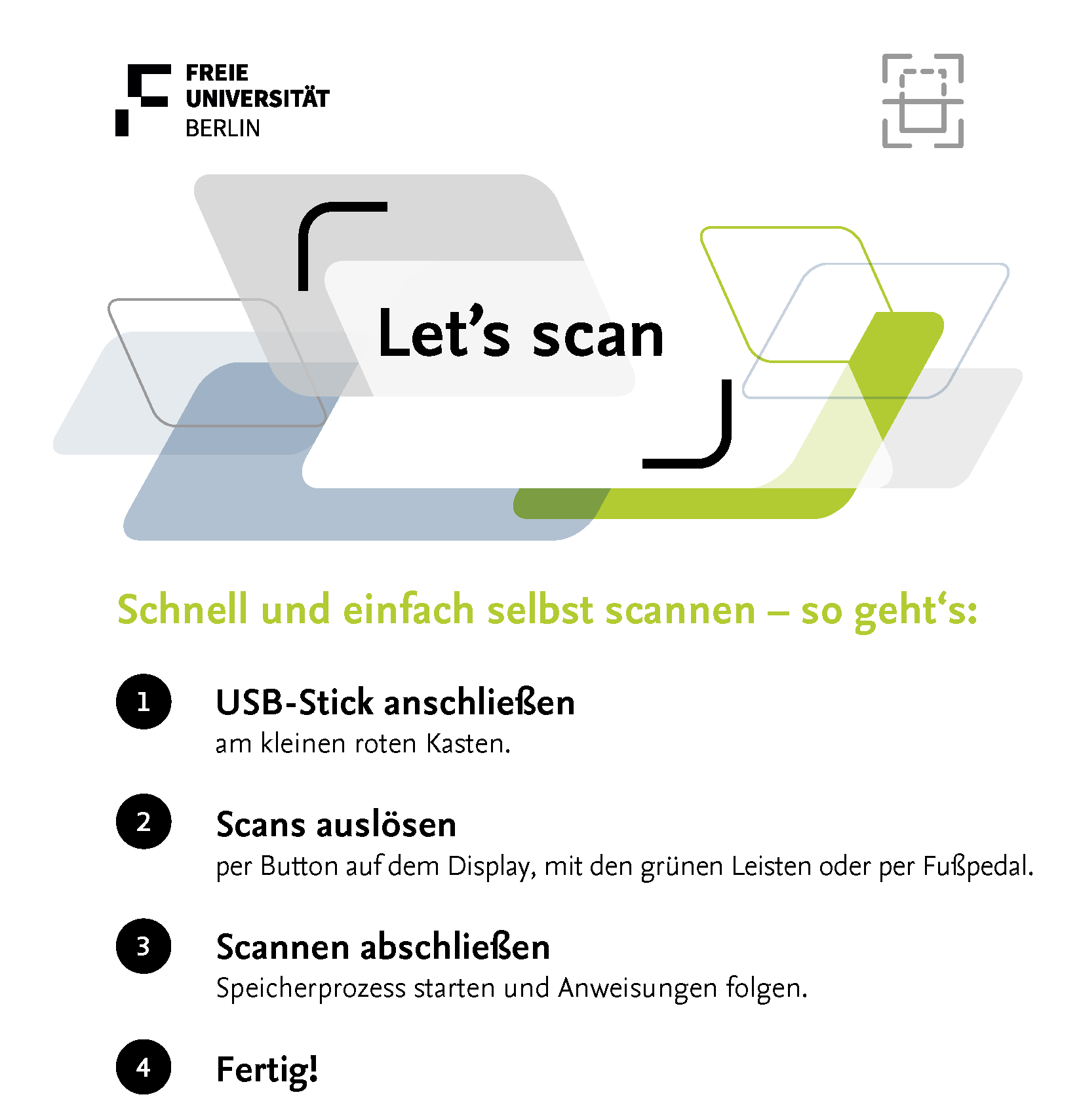

Wie?

Das Scannen ist recht unkompliziert und selbsterklärend. Sollte etwas nicht funktionieren, helfen die Bibliotheksmitarbeitenden vor Ort gerne weiter.

Bildquelle: Marc Spieseke

Und wenn ich doch einmal etwas ausdrucken muss…?

Herkömmliche Drucker und Kopierer sind in den Bibliotheken nicht mehr bzw. nur noch sehr eingeschränkt verfügbar. Wir folgen damit einem bundesweiten Trend: Kostenfreies, eigenständiges Scannen gehört heute in vielen deutschen Bibliotheken zum Standard. Die Nutzung von Druck- und Kopierangeboten ging demgegenüber langsam, aber sicher zurück.

Ein reduziertes, weiterhin kostenpflichtiges Druck-Angebot für Angehörige der Freien Universität bleibt jedoch in Kooperation mit dem ZEDAT-Printservice erhalten.