Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat heute die 20 nominierten Romane für den Deutschen Buchpreis bekanntgegeben. Seit 2005 verliehen, gilt die mit insgesamt 37.500 Euro dotierte Auszeichnung als deutsche Antwort auf den französischen Prix Goncourt oder den britischen Booker Prize.

Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat heute die 20 nominierten Romane für den Deutschen Buchpreis bekanntgegeben. Seit 2005 verliehen, gilt die mit insgesamt 37.500 Euro dotierte Auszeichnung als deutsche Antwort auf den französischen Prix Goncourt oder den britischen Booker Prize.

In diesem Jahr treffen die Werke von zwölf Deutschen, zwei Schweizern, einem Österreicher sowie deutschsprachigen Autoren aus Argentinien, Georgien, Italien und Rumänien aufeinander. In Zeiten der „MeToo“-Debatte dominieren erstmals seit Einführung des Preises weibliche Romanciers die Longlist mit insgesamt zwölf Nennungen.

Wiedersehen mit Geiger und Loschütz

Unter den 20 Nominierten sind sechs schon mit dem Gefühl vertraut, mit einem Werk auf der Longlist zu stehen. Ein langes Warten auf’s Déjà-vu mussten zweifelsohne Arno Geiger und Gert Loschütz erdulden. Beide standen bei der ersten Verleihung des Deutschen Buchpreises 2005 auf der Shortlist – Loschütz, nominiert für seinen Erinnerungsroman Dunkle Gesellschaft musste sich damals Geigers beliebter Familiensaga Es geht uns gut geschlagen geben. 13 Jahre später können beide ihre jeweils zweite Nominierung feiern. Geiger folgt in seinem neuen, von der Kritik gefeierten Roman Unter der Drachenwand drei jungen und desillusionierten Menschen, die im Jahr 1944 auf das baldige Ende des verlorenen Krieges hoffen. Die Annäherung an die Figuren erfolgt u. a. durch fiktive Briefe und Tagebucheinträge. Loschütz berichtet vor dem Hintergrund der deutschen Teilung in Ein schönes Paar elegant und sensibel auf mehreren Zeitebenen von der Spurensuche eines Sohnes nach den Eltern, deren geglückte Flucht in den Westen scheinbar zum Ende aller Gemeinsamkeiten führte.

Klüssendorf und Thome zum dritten

Angelika Klüssendorf und Stephan Thome haben bereits zweimal auf der Shortlist gestanden, den Preis aber bislang nie erhalten. Klüssendorf setzt mit Jahre später ihre scheinbar semi-autobiografische Romantrilogie fort, die sie mit Das Mädchen (2011) und April (2014) begonnen hatte. Ihre ostdeutsche Heldin ist erwachsen geworden und geht eine Ehe mit einem westdeutschen Chirurgen ein – eine laut Buchpreisjury toxische Partnerschaft zwischen zwei radikalen Einzelgängern beginnt. Mit 160 Seiten ist Jahre später der schmalste Band unter den nominierten Werken, während Stephan Thomes noch nicht veröffentlichter Gott der Barbaren mit über 719 Seiten zu den längsten Werken zählt. Hatte sich der frühere Sinologie-Student an der FU in seinen zuvor nominierten Werken Grenzgang (2009) und Fliehkräfte (2012) noch Sittengemälden aus der Bundesrepublik zugewandt, folgt er nun einem jungen deutschen Missionar ins China des 19. Jahrhunderts, der sich der christlichen Aufstandsbewegung anschließt. Den längsten Roman mit 750 Seiten liefert die gebürtige Georgierin Nino Haratischwili mit Die Katze und der General ab. Die Geschichte um einen russischen Oligarchen, dessen dunkle Vergangenheit im Tschetschenienkrieg ihn bis nach Berlin einholt, ist für Ende August angekündigt. Mit ihrem Debütroman Juja war Haratischwili bereits 2010 auf der Longlist vertreten.

Von FU-Studenten und weiteren Literaturpreisen

Neben Stephan Thome wetteifern zwei weitere frühere FU-Angehörige um den Deutschen Buchpreis. Die studierte Rechtswissenschaftlerin Inger-Maria Mahlke (Shortlist 2015 mit Wie ihr wollt) schrieb laut Jury mit Archipel einen großen europäischen Roman, der auf der Insel Teneriffa spielt, wo die Autorin selbst auch aufwuchs. Die frühere Germanistik- und Romanistik-Studentin sowie Übersetzerin Susanne Röckel stellt in Der Vogelgott eine Familie in den Mittelpunkt, die zwischen Wissenschaft und Mythen hin- und hergerissen ist.

Nicht von der Jury berücksichtigt wurden u. a. die autobiografischen Romane von Bodo Kirchhoff (Dämmer und Aufruhr) und Michael Lentz (Schattenfroh: Ein Requiem) oder Karen Duves Roman Fräulein Nettes kurzer Sommer über die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848). Auch der diesjährigen Preisträgerin der Leipziger Buchmesse, Esther Kinsky (Hain: Geländeroman), blieb ein Platz auf der Longlist verwehrt. Stattdessen erhielten die in Leipzig nominierten Nachwuchsautoren Anja Kampmann (Wie hoch die Wasser steigen) und Matthias Senkel (Dunkle Zahlen) den Vorzug.

Bereits Preise einheimsen durften dagegen Gianna Molinari und Eckhart Nickel, die beim Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis 2017 mit ihren Romanauszügen Anerkennung gefunden hatten. Die Schweizerin Molinari, Jahrgang 1988 und damit die zweitjüngste Autorin nach Helene Hegemann (Bungalow – in Erwerbung), ist die einzige Romandebütantin auf der Longlist. Sie hat ihren Klagenfurt-Text Loses Mappe zum Werk Hier ist noch alles möglich vollendet, der von einer jungen Nachtwächterin einer abgewickelten Verpackungsfabrik erzählt, die sich auf Wolfssuche begibt. In Eckhart Nickels Roman Hysteria (Textauszug zum Ingeborg-Bachmann-Preis) führt der zufällige Fund von merkwürdigen Himbeeren auf einem Biomarkt zu einem geheimen Kulinarischen Institut, dass alles Natürliche durch Kunstprodukte ersetzen will.

Die 20 Nominierten im Überblick

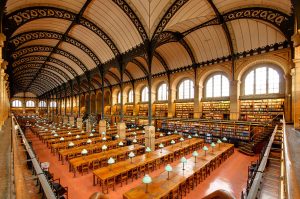

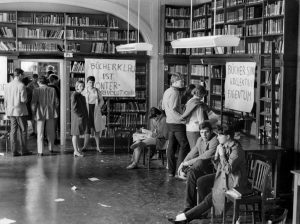

(UPDATE: 24.09.2018, verfügbare Titel sind verlinkt und überwiegend in der Philologischen Bibliothek bzw. teilweise auch in der Universitätsbibliothek vorhanden):

- Carmen-Francesca Banciu: Lebt wohl, Ihr Genossen und Geliebten! (PalmArtPress, März 2018)

- María Cecilia Barbetta: Nachtleuchten (S. Fischer, August 2018)

- Maxim Biller: Sechs Koffer (Kiepenheuer & Witsch, August 2018)

- Susanne Fritz: Wie kommt der Krieg ins Kind (Wallstein, März 2018)

- Arno Geiger: Unter der Drachenwand (Carl Hanser, Januar 2018)

- Nino Haratischwili: Die Katze und der General (Frankfurter Verlagsanstalt, August 2018)

- Franziska Hauser: Die Gewitterschwimmerin (Eichborn, Februar 2018)

- Helene Hegemann: Bungalow (Hanser Berlin, August 2018)

- Anja Kampmann: Wie hoch die Wasser steigen (Carl Hanser, Januar 2018)

- Angelika Klüssendorf: Jahre später (Kiepenheuer & Witsch, Januar 2018)

- Gert Loschütz: Ein schönes Paar (Schöffling & Co., Februar 2018)

- Inger-Maria Mahlke: Archipel (Rowohlt, August 2018)

- Gianna Molinari: Hier ist noch alles möglich (Aufbau, Juli 2018)

- Adolf Muschg: Heimkehr nach Fukushima (C.H.Beck, Juli 2018)

- Eckhart Nickel: Hysteria (Piper, September 2018)

- Josef Oberhollenzer: Sültzrather (Folio, März 2018)

- Susanne Röckel: Der Vogelgott (Jung und Jung, Februar 2018)

- Matthias Senkel: Dunkle Zahlen (Matthes & Seitz Berlin, Februar 2018)

- Stephan Thome: Gott der Barbaren (Suhrkamp, September 2018) – in Bearbeitung

- Christina Viragh: Eine dieser Nächte (Dörlemann, Februar 2018) – in Erwerbung

Die Longlist wird am 11. September 2018 von der Jury um Sprecherin Christine Lötscher (freie Kritikerin), Christoph Bartmann (Goethe-Institut Warschau), Luzia Braun (ZDF), Tanja Graf (Literaturhaus München), Paul Jandl (freier Kritiker), Uwe Kalkowski (Literaturblogger) und die Buchhändlerin Marianne Sax auf sechs finale Romane reduziert, die sogenannte „Shortlist“. Die Preisverleihung findet zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse am 8. Oktober 2018 statt.

Zwar ist die kostenfreie App mit Artikelanfängen seit 2014 passé, aber über detektor.fm lassen sich nach und nach kostenfrei Auszüge aus den nominierten Romanen anhören (auch als App verfügbar). Wer nicht darauf warten will, findet auf der Webseite des Buchpreises unter den jeweiligen Romanprofilen alle bereits freigeschalteten Hörproben (zwischen 8-11 Minuten lang). Auch soll ab nächster Woche eine Taschenbuch (Deutscher Buchpreis 2018. Die Nominierten) mit Leseproben und Hintergrundinfos in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich sein.